②作品をめぐる現状と評価、そして、向き合い方の探求

さて、『古典序曲』あるいは『Symphonie en ut』、近年日本で演奏される機会は少ないのですが、フランスではどうなのでしょうか?

ゴセックを含め「革命期」の音楽(軍楽)を巡る状況をぺロネ博士は次のように考察します。

1) 革命期の音楽を吹奏楽で演奏すること。

革命期の作品は、1989年から1995年にかけて音楽家や音楽学者の注目を集めた。デジレ・ドンディーヌ(1921-2015)と音楽学者フレデリック・ロベール(1932-2023)の再オーケストレーションにより、多くの楽譜が再発見された。フランス革命200周年を記念して、数多くのコンサートや録音が行われた(註11)。これらの作品の多くは再販されている(CMFディフュージョン、その後ロベール・マルタンが買収)。これらの作品はフランスの主要なプロおよびアマチュア・オーケストラのレパートリーの一部ではあるが、ここ15年間は演奏される機会がかなり減っている。

音楽学的な考察がこの主題に及んでいる。再オーケストレーション(現代楽器、特にサクソフォンを使用)は、純粋主義者やバロック音楽の愛好家たちの間で大きな論争となっている。しかし同時に、後者はフランス革命の野外祝典のために書かれた作品(それらは基本的にパリ国家警備隊の音楽隊に捧げられたものだった)にはほとんど関心を示さない。叙情的な作品(オペラ)は、バロック・オーケストラやヴェルサイユ・バロック音楽センター(CMBV)によって演奏されている。

2)オリジナル・アンサンブル

フランスには、バロック楽器を使用し、この音楽を演奏するために部数に応じて編成された吹奏楽団(管楽器のアンサンブル)が存在しない。

3)これらの欠点の原因

バロック音楽を愛する大衆は、野外音楽に興味がない。比較的簡単でオリジナリティに欠けると批判される。

また、これらの器楽作品、特にカテル、メユール、ドゥヴィエンヌといった著名な巨匠によるこの時期の「序曲」に対する無知も大きい。

現代の吹奏楽団は、人的資源(有能な音楽家)と物的資源(ピリオド楽器)の不足のために、ピリオド楽器の演奏を始めていない。

公的機関(国、地方、町)は、この芸術的な 「ニッチ」を発展させることに関心がない。

状況は日本でも同じではないでしょうか?

それでは、今の時代に『古典序曲/Symphonie en ut』を演奏する意義とは?

今一度、当時の状況や評価をも振り返りながら、現在における作品への向き合い方を探求します。

繰り返すようですが、ゴセックをはじめ革命期の著名作曲家が作った軍楽作品は今日の吹奏楽の歴史の出発点と言ってもいいでしょう。これらの作品がなければ、エクトル・ベルリオーズ Louis Hector Berlioz(1803~1869)の『葬送と勝利の大交響曲 Grande symphonie funèbre et triomphale』(1840年)は生まれなかったかもしれません。さらに言えば、(これは軍楽隊に限ったことではありませんが)空間配置(ステージ上・ステージ外)へのこだわりもベルリオーズ以降のロマン派音楽の展開に大きな影響を与えていると考えることができるのです。

革命期、確かに音楽の機能、ありようは変化しました。求められたのは専門的知識や音楽的素養のない民衆にも聴きやすく「理解する」必要のないもの。旋律的なものが前面に出ており、伴奏は可能な限り単純であること。確かに革命に関連する作品に見られる傾向ですが、『Symphonie en ut』はどうでしょうか?

伝統的なポリフォニーの書法を離れ、「展開」の素材としての主題、和声的展開、いわゆる「マンハイム・クレッシェンド」も含めた強弱法と、バロックから古典派への転換期の典型とも言える構造は確かに多くの「革命歌」や行進曲とは一線を画しています(ロールとエナンがこの曲を「革命の音楽」に分類しなかったのも理解できる気がします)。

果たして、この作品がどのように演奏され、そしてどう受け止められたのか、という点に興味が湧いてきます。

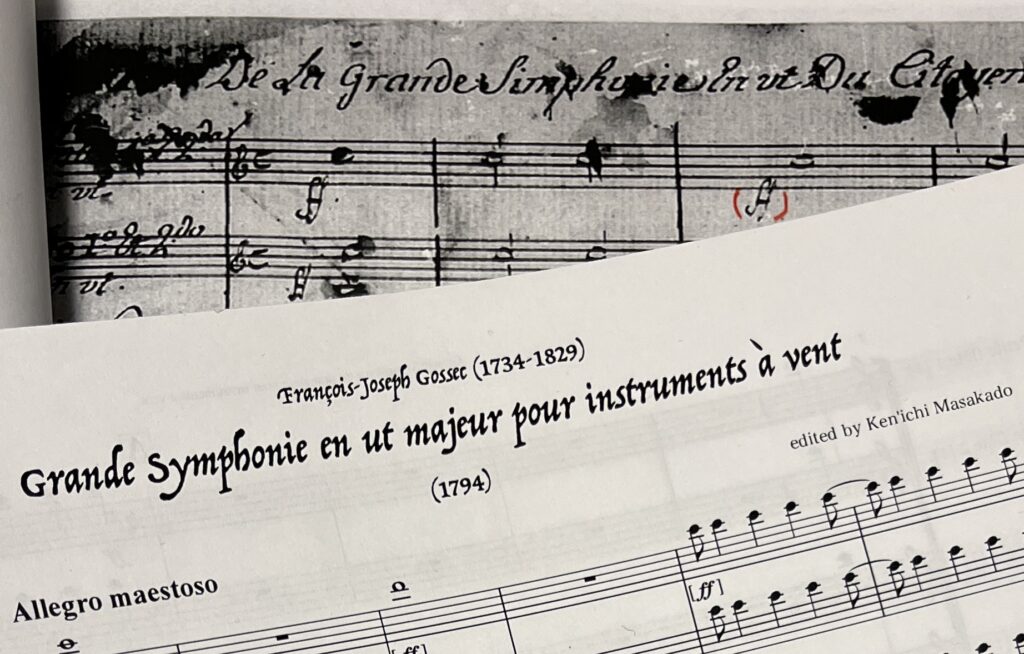

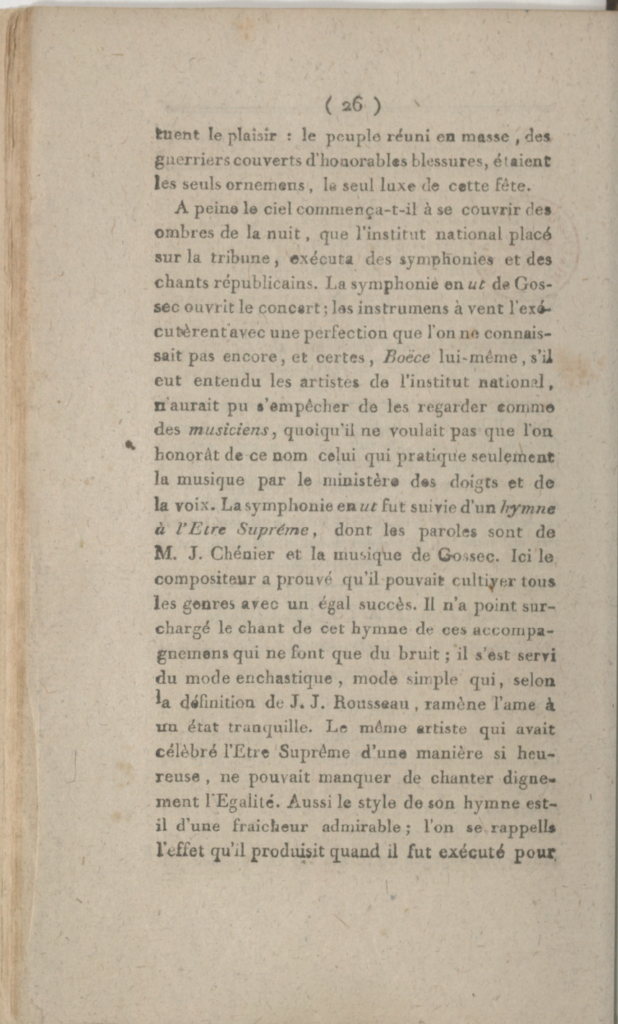

既述の音楽誌『Journal des théâtres et des fêtes nationales』第4号には次のような記述があります(ピエールも『Les hymnes et chansons de la Révolution』で引用しています)。(図7)(註12)

「楽器は、まだ知られていなかったような完璧さでそれを演奏した。ボエティウス(註13)は、指と声だけで音楽を練習するような人を、音楽家という名前で称えたくはなかったのだが、もし彼が国立音楽院の芸術家たちの演奏を聴いたなら、彼らを音楽家と思わずにはいられなかっただろう。」

『Journal des théâtres et des fêtes nationales』第4号 より

作品そのものへの言及はないのですが、演奏の水準は高かったのでしょう。それは、軍楽隊員を養成する国立音楽院 Institut National de Mnsiqueの教育水準の高さをも示していると言えます。当時国民祭典で演奏する軍楽隊には、音楽院の生徒だけでなく教師も加わっていました(その中にはフルートの名手であり作曲家としても活躍したドゥヴィエンヌもいました)。もっとも、ぺロネ博士によると、国立音楽院はもともと(劇場の音楽家と同様)訓練された「学識ある」音楽家を対象にしていたとのことです。であるなら、演奏の水準が高かったことも頷けます(一方で、「騎士団員」と呼ばれる軍人音楽家−それは主にトランペット奏者や太鼓奏者−たちは、この種の訓練を受けていないそうです)(註14)。しかも、既述音楽誌がボエティウス引き合いに演奏を賞賛していることから見ても、それが単に実践的な演奏技術の高さを見せるだけのものではなかったということでしょう。なお、この時軍楽隊の指揮をとったのは副楽長のジャン=グザヴィエ・ルフェーブル Jean-Xavier Lefèvre (ou Lefèbvre)(1763~1829)であったようです(註15)。

しかし、野外で開催される国民祭典、反響もない空間、かつ現代のように電気的な増幅装置もないような状況で音楽が十分に届いていたのだろうか、という疑問は湧いてきます。静かに音楽を聴くという環境でないことは容易に想像できるからです。ティエリー・ブザール Thierry Bouzard(註16)が8月10日の国民祭典(註:ブザールは「コンサート」と表現しています)についてこう記しています。

「何万人もの民衆が庭園とその周辺に押し寄せたが、効果音はかえって聴衆をパニックと恐怖に陥れ、反革命軍がチュイルリー通りの人々を銃で撃っているのだと思わせた。群衆は恐怖のあまり逃げ惑い、多くの犠牲者を出した。(中略)音楽の演奏という点では失敗に終わった。」(註17)

祭典に集ったすべての民衆に音楽が届いたというわけではないようです。

なお、既述の音楽誌は、聴衆が一番熱狂したのはメユール作曲の『Le Chant du départ, Hymne de guerre』(図5=①作品成立の経緯を探る 参照)だったと報じています。

ピエールは著書『Les hymnes et chansons de la Révolution (1904)』(既述)での中で『Symphonie en ut』についてこうコメントしています。

「この作品は純粋な交響曲的性格を持たないので、器楽曲の代名詞としてとらえるべきだろう。(中略)全体として、面白いものは何もない。」

確かに五線紙に書かれた情報は多くありません。ゴセックは「その時代」の書き方で作品を書いています。その背景には当然「その時代」の演奏習慣、様式(スタイル)といったものがあります。19世紀以降の、細かに書かれるようになった楽譜を見るのと同じ目で『Symphonie en ut』の楽譜を見た時、ピエールが書いているような、「特徴的な旋律はなく、展開もなく、代わりに単純なリズムの定型が豊富で、絶えず繰り返され、」という印象を持つ人がいても不思議ではありません。もちろん、ピエールを批判するわけではありません。おそらく実演を聴いたことはなかったでしょうし、古い時代の演奏法などを探求するような機運も今日ほど高くはなかったでしょうから。

一方、ゴールドマンらの仕事も、彼らのバンドの編成や聴衆の耳に合わせた(アーノンクールの言葉を借りるなら)「当世風の編曲」と言えますが、これも決して批判されるものではありません。確かに、今日の「原典主義」とも言えるひとつの潮流からするとゴールドマンらの編曲は再考の余地があるのですが、ゴセックが「その時代」の書き方で作品を書いたようにゴールドマンらも「その時代」の書き方で編曲したのです(この点について『古典序曲』のスコアには、「現在使用されている楽器を加えて再構成されている。このことは、ゴセックの時代においても、バンドの編成には柔軟さがあり、指揮者が完全な演奏をするために新しい楽器を加えたりしていたことと軌をひとつにしている。」と記されています)。ゴセックやカテル、メユールらの作品を蘇演し、吹奏楽の大きな遺産の存在を知らしめてくれただけでもゴールドマンらは大きな仕事をしたのです。

ギャルド・レピュブリケーヌ吹奏楽団の楽長を務めたピエール・デュポン Pierre Léon Dupont(1888~1969)はこう述べています。

「吹奏楽は、幅広いプログラムの演奏をめざすことができなければならないだろう。(中略)フランスに点在している吹奏楽団と金管合奏団は、大衆の上に普及と教化の使命を遂行する運命を持っている。これらの団体はほんとうの民衆のための音楽院を形成している。」(註18)

管弦楽曲などからの吹奏楽編曲を数多く手がけレパートリーの拡張に力を注ぎ、ギャルドの黄金時代を築いたデュポンの発言は、フランス革命以降の軍楽隊の歴史を踏まえてのものでしょう。

「普及と教化の使命」と言う点ではアメリカも同じです。パトリック・サースフィールド・ギルモア Patrick Sarsfield Gilmore(1829~1892)の時代からジョン・フィリップ・スーザ John Philip Sousa(1854~1932)、そしてゴールドマン父子の時代と吹奏楽団の果たした役割は(たとえその手法が商業的なものであっとしても)大きなものだったのです。

それでは、時代も変わった現代において吹奏楽団にできることは?

それは、「作曲された当時の姿」の探求。

今日のクラシック音楽界では当たり前になった(とも言える)この探求は吹奏楽ではまだまだ当たり前ではないようにも思えます(これは、今日の吹奏楽のレパートリーがほぼ20世紀以降のものであることとも関係していると思います)。

ゴセックがハイドンやモーツァルトと同時代の人であることを思い出してみましょう(パリで初めてハイドンの交響曲を紹介したのはゴセックですし、モーツァルトはゴセックを「素晴らしい友達」と父への手紙に書いています)。ハイドンやモーツァルトの交響曲に向き合うのと同じ姿勢で、そして(今一度アーノンクールの言葉を借りるなら)「シューベルトもブラームスも知らず、むしろバロック音楽に通じた音楽家や聴衆のために書かれたという前提」に立てば、『古典序曲/Symphonie en ut』への向き合い方もこれまでとは違ったものになるような気がします。

日本でもそうした動きがないわけではありません。

2013年4月11日には東京ウインド・シンフォニカが『Symphonie en ut』を山本訓久氏の校訂(同じ手稿=おそらくスコアのみ=を参照したと思われます)および指揮により一部ピリオド楽器を用いて演奏していますし(「序曲ハ長調」とアナウンス)、2015年5月29日には名古屋アカデミックウインズが仲田守氏の指揮によりサクソルン属が加わらない編成で演奏しています。

作曲された時代の様式(スタイル)を考証した演奏を提供することは、革命期の音楽遺産の価値を問い直すことにもなるでしょうし、もしかすると、ペロネ博士の考察にもあった「比較的簡単でオリジナリティがない」とするバロック音楽愛好家たちに関心を持ってもらうきっかけになるかもしれません。そして、ゴセックの幅広い作品群に興味を持つ人々が増えるきっかけにもなれば喜ばしいことです。

(註11)1990年にラジオ・フランスが『MUSIQUE & REVOLUTION』という3枚組のC Dを製作した(発売はERATO Diaques)。クロード・ピショロー指揮パリ警視庁音楽隊その他の演奏により44曲が収めされている。ゴセックの作品は9曲選ばれているが、『Symphonie en ut』は収録されていない。

(註12)寄稿者はマリー=エミール=ギヨーム・デュショサール(1763~1806)。彼について詳細は不明であるが、Gallicaによると「文学者、ボルドー議会弁護士。元警察庁長官、移民委員会委員」とある。

(註13)言わずと知れた古代ローマの哲学者。古代ギリシャの音楽論を伝承した『音楽教程』で、音楽を「世界の調和としての音楽(ムジカ・ムンダーナ)」「人間の調和としての音楽(ムジカ・フマーナ)」「楽器や声を通して実際に鳴り響く音楽(ムジカ・インストゥルメンターリス)」に分類している。

(註14)論文『Le musicien militaire en France de 1795 à 1914 : éducation musicale et statut professionnel』(2015年)

ぺロネ博士は、1793年から1795年の間にフランスの楽器演奏者の教育が進展し、音楽家の質が向上した、と述べる。軍楽隊の音楽家(教師)は、平均して2人の兵士を育成する義務を負っていたという。

(註15)コンセール・スピリチュエルのクラリネット奏者を務め、1778年からMusique des Gardes Françaisesで活躍、1789年から1817年までオペラ座のオーケストラ(音楽院)に在籍した。革命が始まると、パリ国民衛兵音楽隊の副楽長兼クラリネット奏者となる。ゴセックとともに音楽院の創設者の一人である。

(註16)ティエリー・ブザールは2019年から2023年まで、サトリの陸軍音楽司令部(COMMAT)で軍音楽の歴史を教えた。

(註17)論文『Instruments fabuleux et concerts-monstres : les extraordinaires orchestres militaires』(2018年)

(註18)ルイ・オベール、マルセル・ランドスキ共著(小松清訳)『管弦楽』(1961年 白水社)p.157-158 ※翻訳の一部を改めた。