③校訂方針 〜1. 参照楽譜を概観する

校訂譜は既述の手稿(スコア、パート譜)やピアノ・リダクション版などを参照し制作されました。まずは、それぞれについて概観してみます。

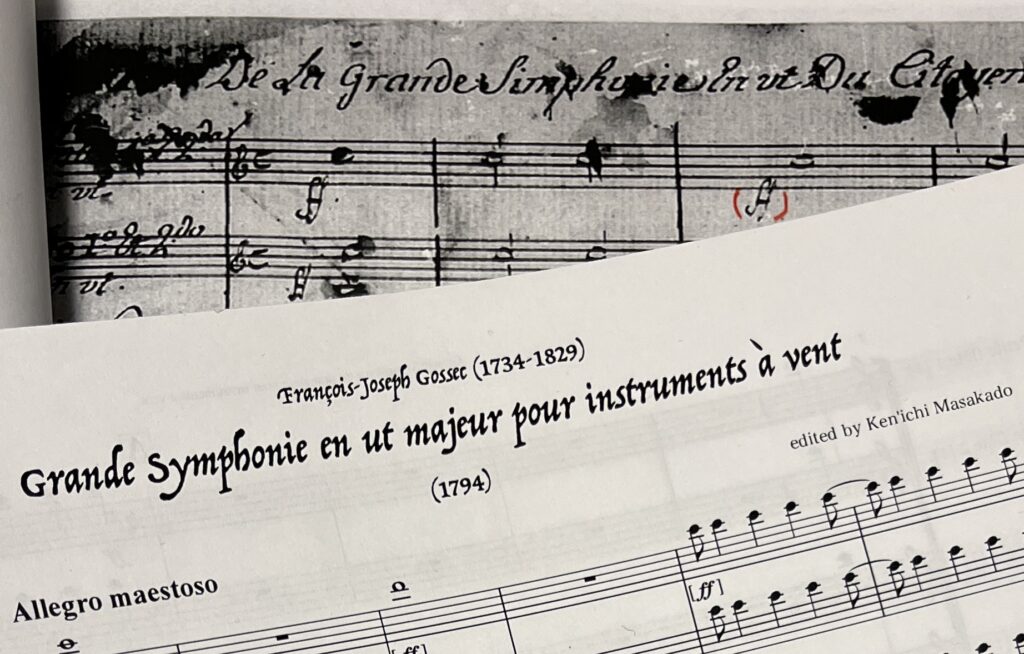

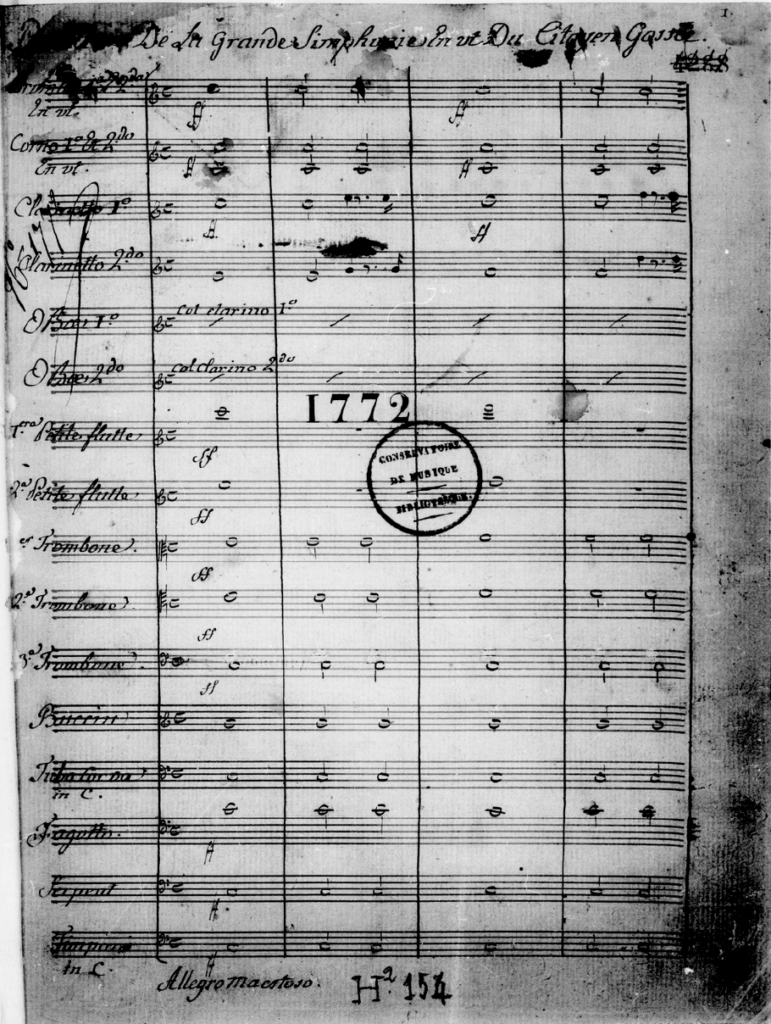

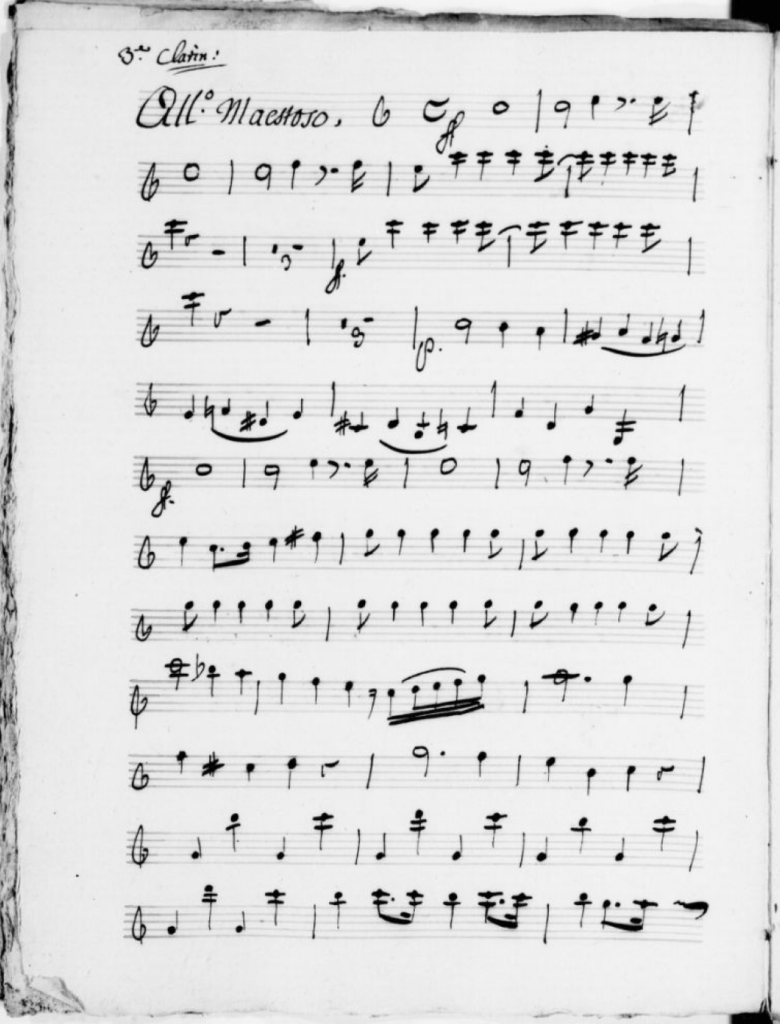

(1) スコア(手稿)

スコア(手稿)の1ページ目

○写譜者:C. Bailly(推定/Gallicaによる)

ペロネ博士は「この帰属には甚だ疑問がある。」と述べています。なお、Baillyに関する情報はほとんどありません。

○ピエールは、1794年8月10日の演奏以降に作られたものと推定しています。

図4にある楽器編成で作曲しその後、「国民祭典」のために新たな楽器を加えた、と考える理由はここにあります。ただし、図4にある楽器編成によるスコアの存在は確認できません。

○タイトルは『Grande Simphonie en ut Du Citoyen Gossec』と表記されています。

○楽器は以下の順に配列されています。

(楽器の表記は現代の表記に合わせました。)

トランペット 1°&2° ハ調

ホルン1°&2° ハ調

クラリネット1° ハ調

クラリネット 2° ハ調

オーボエ 1°

オーボエ 2°

ピッコロ 1°

ピッコロ 2°

トロンボーン 1° (※ アルト譜表)

トロンボーン 2° (※ テノール譜表)

トロンボーン 3°

ブッチーナ(2パート)

テューバ・クルヴァ (2パート)ハ調

ファゴット

セルパン

ティンパニ

○ピッコロが使われていること、古代ローマの楽器ブッチーナやテューバ・クルヴァが加えられていることからも、野外での演奏を想定していたと思われます。ゴセックが革命期に作曲した軍楽(賛歌や行進曲、交響曲など)の多くはこのような編成が採られています。ちなみに、「テューバ」という名前は1791年のゴセックの作品で復活したとのことです(註19)。

○セルパンは低音域の補強が目的であると考えられます。ゴセックの他の軍楽作品の自筆譜を見ると、セルパンはバスーンと同じ段に書かれている(つまり、ほぼ同じ動きをする)ケースが多いのですが、この『Symphonie en ut』場合それぞれの楽器が独立した動きを求められる場面もありますので段を分けて記譜されているのでしょう。

○スコアには数箇所記譜の誤りが認められますが、そのうちの1箇所に誤りを指摘する書き込みがあります。写譜者であるC. Baillyによるものか、あるいは別の者によるものかは不明です(後年、研究者等によって書き込まれた可能性もあります)。事後にスコアを整理するということは、再演や出版の可能性があったということかもしれませんが、これまで収集した史料等からはそうした事実は確認できません。

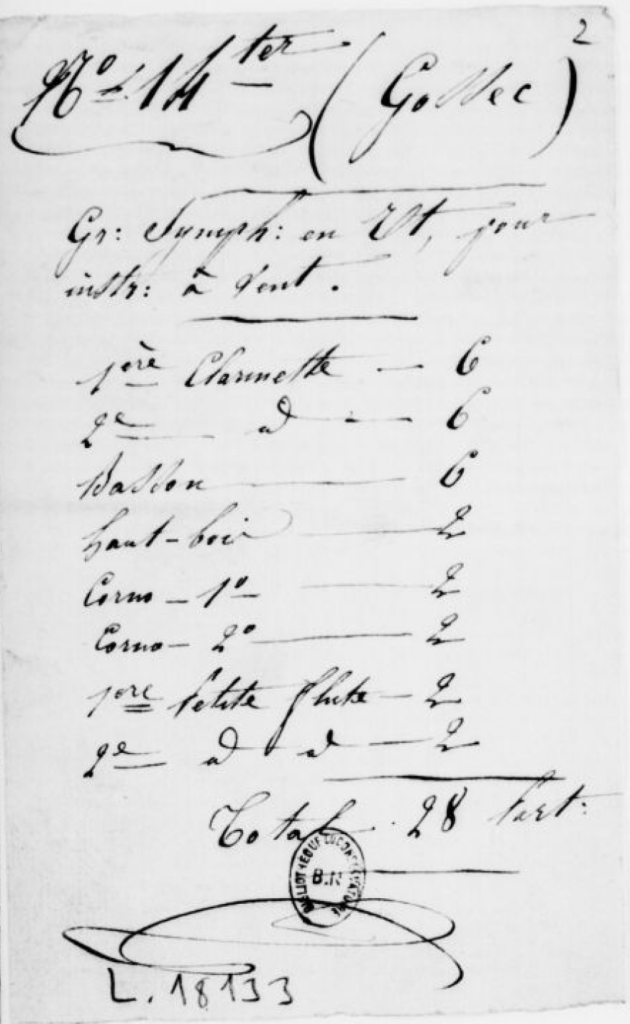

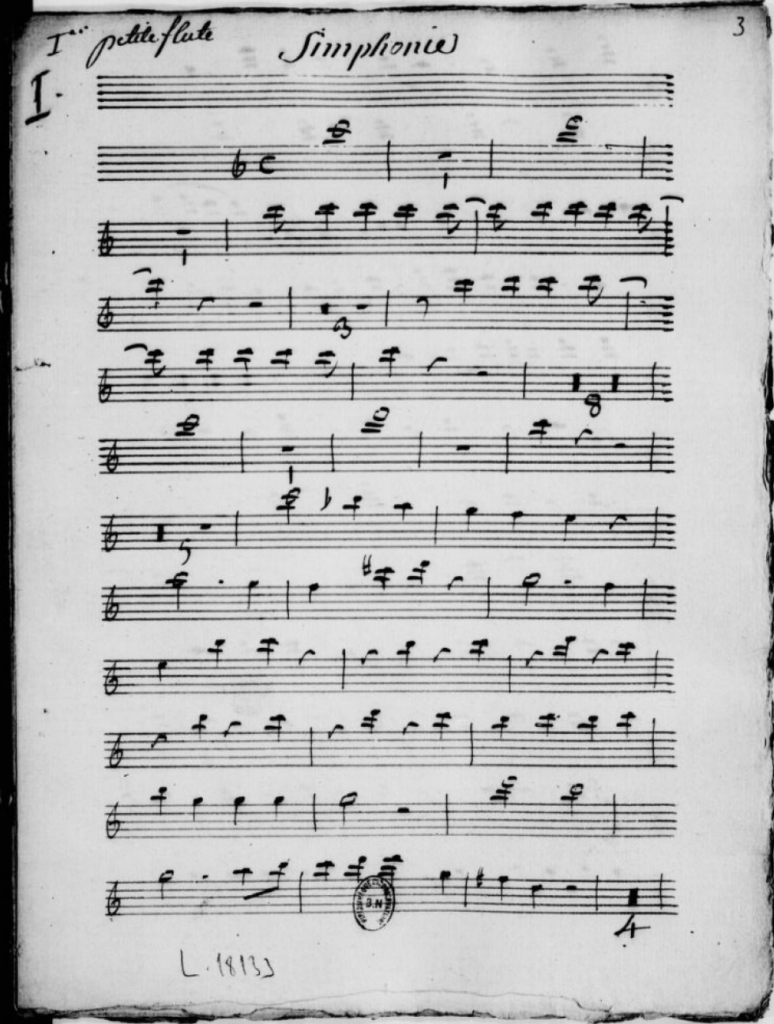

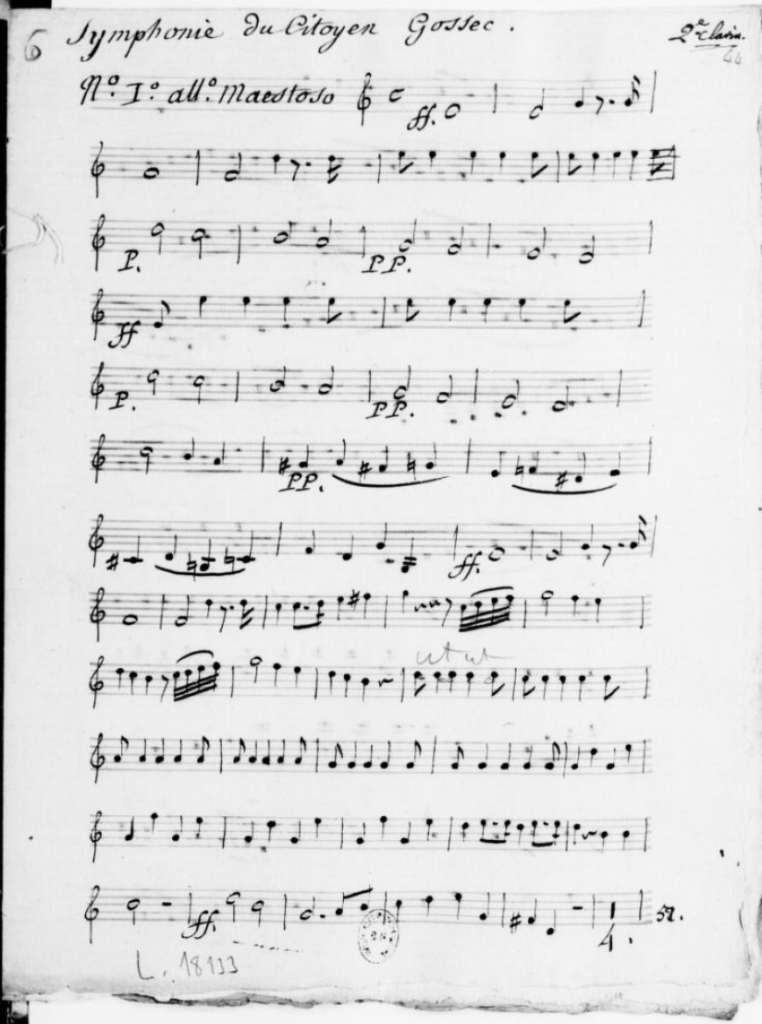

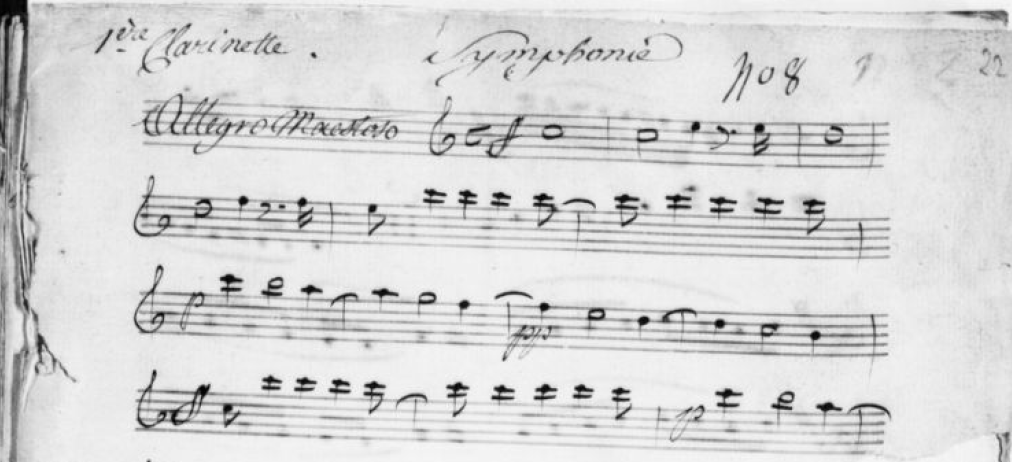

(2) パート譜(手稿)

○現在確認できるパート譜は以下の通りです

ピッコロ 1° 2部

ピッコロ 2° 2部

オーボエ 1°(クラリネット 3°)1部

オーボエ 2°(クラリネット 4°)1部

クラリネット(ハ調) 1° 6部

クラリネット(ハ調) 2° 6部

ホルン 1° 2部

ホルン 2° 2部

バスーン 6部

図4と同様のメモがもう1部添付されているのですが、そこには「Total 28 Part」と記されていることから、現存するパート譜が「オリジナル」の編成であったと推測できます。(図9)。

○これらのパート譜を、ピエールはオペラ座の写譜家ジャン=バティスト=フランソワ=オーギュスタン・ルフェーブル Jean-Baptiste-François-Augustin Lefèvre(1738-1814)の手によるもの、と記していますし、Gallicaもそのように説明していますが、ペロネ博士は、「間違いなく誤りである。副楽長のジャン=グザヴィエ・ルフェーブルに間違いない」と強調します。そして、「楽長は指揮だけでなく、リハーサル、レパートリーとパート譜の制作及び維持管理に責任を持つのだが、楽長ゴセックが年齢的な理由(1794年、彼は60歳)で指揮することを控えていたことからも、副楽長のルフェーブルが写譜(パート譜の制作)を担当したことはまったく論理的であり、普通のことである」と述べます。しかし、筆致の違いが認められること、タイトルの表記が4通り(『Simphonie』『Symphonie』『Symphonie du Citoyen Gossec』『Symphonia』)あることなどから、実際には複数人の手によるものとも考えられます(図10)(註20)。

そして、各パート譜には最初のページに楽器別の整理(管理)番号のようなものが書かれているのですが、例えば、クラリネット 1°にはNo.8、ホルン 1°にはNo.3 、バスーンにはNo.9というように、現存する部数よりも大きな数字が付されているものがあるのです(図11)。8月10日の祭典に際し多くのパート譜が追加で作成されたと推測されるのですが、パート譜を整理、管理する過程で、「オリジナル」と「追加分」が混在することになったと考えることはできるでしょう。

○ピエールの著書『Les hymnes et chansons de la Révolution (1904)』が書かれた時期(註5参照)には以下のようなパート譜の存在も確認されていました。

(何らかの事情で紛失したものと考えられます。)

セルパン 4部

コントラバス(弦) 6部

ブッチーナまたはテューバ・クルヴァ 部数不明

トロンボーン 3部

これらの楽器と(やはり紛失したと思われる)トランペット、ティンパニのパート譜は、ここまでの考察から、8月10日の祭典に際し書き加えられたのではないかと思われます。

セルパン、コントラバス(弦)、トロンボーンの部数は、「オリジナル」の編成に対応した数と考えられますが、これらのパートも祭典の際にはもっと多くの部数が作られていたと思われます。

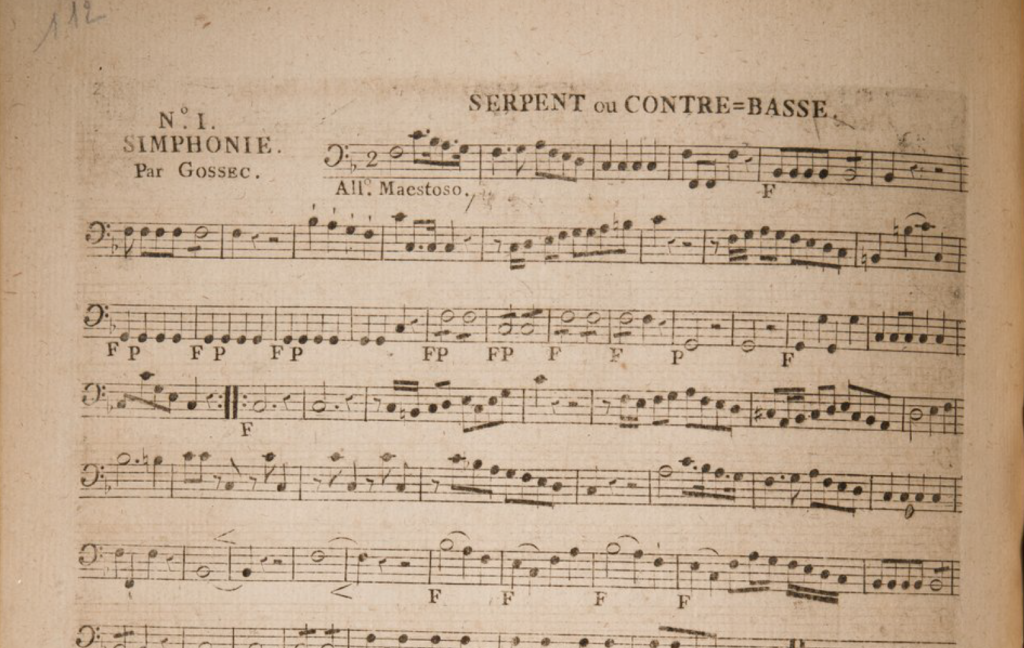

コントラバス(弦)はセルパン同様低音域の補強を目的としています。上述のスコアには含まれていないのですが、例えば、1793年作曲の『Symphonie militaire [RH 62]』にも「SERPENT ou CONTRE=BASSE」というパート譜(図12)(註21)が作られているように、ゴセックの軍楽隊ではコントラバス(弦)を使用することは普通であったようです。ですから、この『Symphonie en ut』の場合も、パート譜自体は分けられてはいるものの、セルパンと同じ役割を求められたと思われます。

『Symphonie militaire (RH 62)』のパート譜

トロンボーンの使用は内声部の充実を図るものと考えられます。まだヴァルブが発明されていない時代、トランペットとホルンは演奏できる音が限られます(主にトニックとドミナント)ので、機動性に優るトロンボーンの使用は必然とも言っていいでしょう。また、もともと教会の楽器であったトロンボーンやセルパンの使用は、フランス革命期における非キリスト教化運動の活発化に伴い、「音楽の解放」を示すひとつの象徴と見なすこともできます。

(3) ピアノ・リダクション版

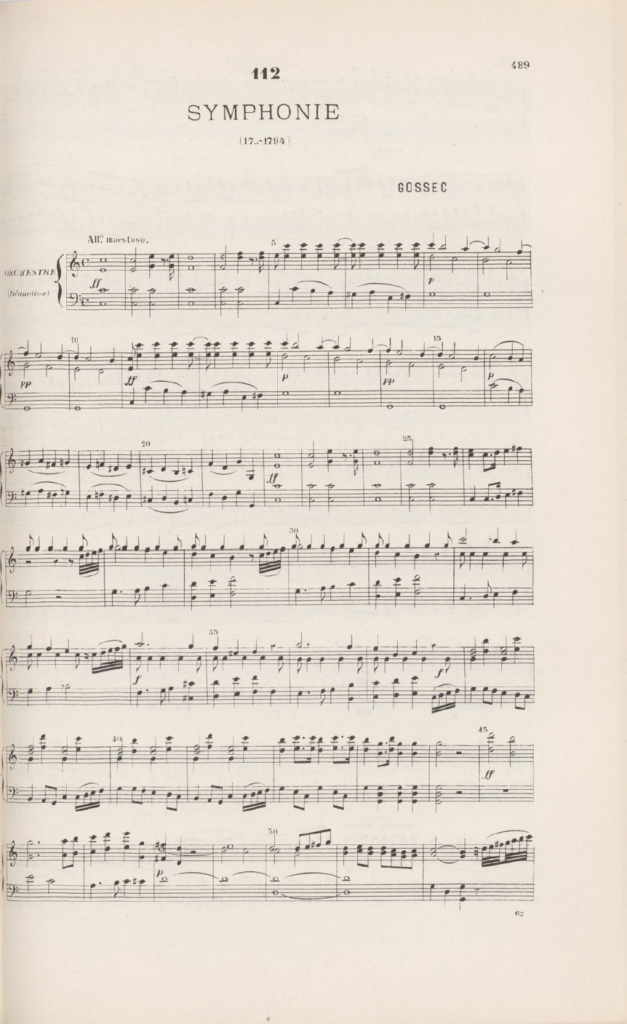

○記述の通り、コンスタン・ピエール著『Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française (1899)』に掲載されています(図13)。このリダクションを誰が担ったのかはピエールの著書からは分からないのですが、作曲家でもあったピエールを含め音楽院の関係者の手によるものと考えられます。

『Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française (1899)』より

○このリダクションは、上記のスコアおよびパート譜を基に作られたと思われますが、それらと異なる点がいくつかあります。最も大きな違いは、前打音の記譜です。スコアおよびパート譜では小さな八分音符で記されている(解決音である四分音符を装飾している)前打音がこのリダクションでは全て通常の八分音符で記されています(四分音符を分割しています)。これは、リダクション担当者の解釈なのでしょうが、『Musique des fêtes』に掲載されている他の作曲家の軍楽作品(のリダクション)では装飾的な前打音がそのまま活かされているケースもあります。ゴールドマンとスミスによる編曲ではこの前打音の記譜が踏襲されています。記述(参照 ①作品成立の経緯を探る)のように彼らがこのリダクションを基に編曲した可能性が高いと考える理由のひとつはこの点にあります。

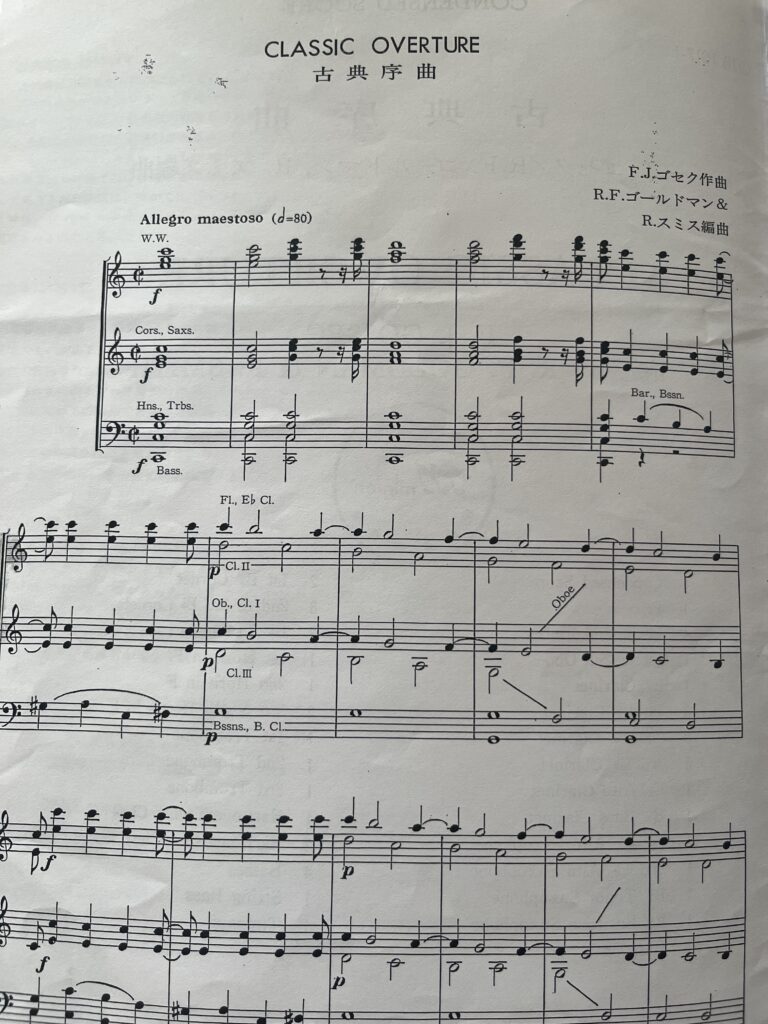

(4) ゴールドマンとスミスによる編曲版

○上述のように、ピアノ・リダクション版を基に編曲されたと考えられます。

○フレデリック・フェネル Frederick Fennell(1914-2004)が著書『タイム&ウインズ (1954)』でゴールドマンの著書『The Concert Band (1946)』を引用しながら「フランス革命とバンドの発展」について述べているのですが(註22)、そこで引用されたゴールドマンの記述には『Musique des fêtes』の記述を参照したと思われる部分があり(参照 ①作品成立の経緯を探る)、ゴールドマンがピエールの著書を読み、研究したことがうかがえます。ゴールドマンらがこのリダクションを基に編曲した可能性が高いと考えるもうひとつの理由はこのようなところにあります(もちろん、スコアやパート譜の手稿を参照した可能性を否定するものではありません)。

ただし、『Musique des fêtes』では作品の作曲年が「(178 -1794)」と記されていますので(図6 参照)、ゴールドマンらが本当に同書を研究したのであれば、出版譜の解説になぜ「1794年から95年にかけて作曲」と記されているのか、という疑問は残ります。

○出版された楽譜セットはコンデンスド・スコアとパート譜で構成されており、フルスコアありません(註23)。当初よりフルスコアが制作されていないことも考えられます。

「音楽之友社」版のスコアより

○楽器編成は以下の通りです。

ピッコロ

フルート 1&2

オーボエ 1&2

バスーン 1&2

Eb クラリネット

Bb クラリネット 1, 2&3

Eb アルト・クラリネット

Bb バス・クラリネット

Eb アルト・サクソフォーン 1&2

Bb テナー・サクソフォーン

Eb バリトン・サクソフォーン

Bb コルネット 1, 2&3

Bb トランペット

F ホルン 1, 2, 3&4

トロンボーン 1, 2&3

ユーフォニアム (バリトン)

テューバ

コントラバス

ティンパニ

当時の「ゴールドマン・バンド」の編成に合わせたものであることは疑いようもありません。これは今日一般的な吹奏楽の編成と変わりません(註24)。

○ピアノ・リダクション版をベースにしつつ、独自の強弱変化やアーテキュレーションも施されています。

○ゴールドマンとスミスは、1953年にカテルの『序曲(ハ調) Ouverture pour instruments à vent』(1793年)を編曲してますが、このピアノ・リダクションも『Musique des fêtes』に掲載されています。『古典序曲 Symphonie en ut』同様、編曲の基になったと考えられます(註25)。

(註19)アンソニー・ベインズ著(福井一訳)『金管楽器の歴史』(1991年 音楽之友社)p.267

(註20)コンスタン・ピエール著『Le Conservatoire national de musique et de déclamation :documents historiques et Administratifs』(1900年)からは、1794年頃の国立音楽院 Institut National de Mnsiqueには副楽長ルフェーブルのほかに“Fouquet”、“Thiémé”、“Sarazin”という3人の「写譜者」がいたことが分かる。

(註21)『Musique à l’usage des fêtes nationales』第2号(共和国暦II年フロレアール号)

(註22)フレデリック・フェネル著(秋山紀夫監修/隈部まち子訳)『タイム&ウインズ』(1984年 佼成出版社)p.23-24。オリジナル(英文)は1954年、ルバンク G.Lebanc Corp.から出版された。

フェネルが『タイム&ウインズ』で「ゴールドマン・バンド」の活動そのものに言及していない点は興味深い。また、父エドウィンの行動にも言及がない(フェネルが「バンド歴史学者」と紹介している息子リチャードは、1956年、父の死後にバンドの指揮を引き継いだ)。同書が著された1954年はフェネルが「ウインド・アンサンブル」の活動を活発化させていた時期でもあり(「イーストマン・ウインド・アンサンブル」は1952年発足)、「ゴールドマン・バンド」の活動期と重なる。フェネルが「ゴールドマン・バンド」やエドウィンの業績をどのように評価していたのかは気になるところであるが、何も言及していないという点に評価の一端が見えるようにも思う。しかしながら、「歴史的な評価をするタイミングではない」との判断から言及を避けているということも十分に考えられる。なお、当時のアメリカの吹奏楽をめぐる状況は、同書の第5章「アマチュア・バンドの発展」および第6章「ウインド・アンサンブルの現在」に詳しい。

(註23)現在はテオドール・プレッサー (Theodore Presser)から出版されているが、やはりフルスコアはセットされていない。

(註24)秋山紀夫氏(1929-2025)によると、1930年のゴールドマン・バンドの編成は62名。 『吹奏楽の歴史 〜学問として吹奏楽を知るために』(2013年 ミュージックエイト)p.47

(註25)カテルが作曲した『Ouverture pour instruments à vent』は、そのパート譜が月刊誌『Musique à l’usage des fêtes nationales』第2号(共和国暦II年ジェルミナール号)に掲載されている。ゴールドマンらはこれも参照した可能性はある。

→③校訂方針 〜2. 校訂内容