①作品成立の経緯を探る

バロック後期から前古典派の時代にフランスで活躍したベルギー生まれの作曲家フランソワ・ジョセフ・ゴセック François-Joseph Gossec(1734~1829)。彼が作曲した『古典序曲 Classic Overture』は1951年にアメリカで初演されたリチャード・フランコ・ゴールドマン Richard Franko Goldman(1910~1980)とロジャー・スミス Roger Smithによる編曲が広く知られています。この編曲は1955年に「マーキュリー・ミュージック (Mercury Music)」から出版され、1970年代には日本にも紹介されました(註1)。ゴールドマンとスミスは「ゴールドマン・バンド」(リチャードの父、エドウィンが1911年に結成)のために編曲したのですが、その経緯(どのような資料、史料に基づいて編曲したのか、など)は明らかになっていません。ゴールドマンらの編曲は、ゴセックの時代にはまだ発明されていなかった「サクソルン族」(サキソフォーンなど)が加えられるなど大幅に拡大されており、現代の一般的な編成となっています。21世紀も4分の1が過ぎようとする今となっては、そのサウンドにやや「古さ」を感じる人もいるでしょう(もちろんこの「古さ」にも良さはあるのですが)。この編曲は、1950年代のアメリカの吹奏楽の響きを楽しむことはできるものの、ゴセック(の時代)の音楽様式あるいは演奏様式の点で再考の余地があるように思います。

校訂譜の制作方針を定めるためには、作品成立の経緯を知ることが極めて大切であると考えますので、まずはゴセックの時代(フランス革命期)の軍楽隊の活動を交え探っていきます。

確かに、近代の大規模な吹奏楽(管楽合奏)の歴史はゴセックが活躍した時代、つまりフランス革命期(1789〜1895)の軍楽隊に起源を持つと言っても過言ではありません。革命前のフランスの軍楽隊の規模や楽器編成などは決して大規模とは言えないもの(20人に満たない)でしたが、1789年のバスティーユ襲撃後に結成された国民衛兵隊 la Garde nationaleに置かれた軍楽隊は45人であり、当時としては異例の規模でした。この軍楽隊の設立に尽力したのはベルナール・サレット Bernard Sarrette大尉(1765~1858)。そして、楽長(中尉)の任にあったのがゴセックです。軍楽隊の最初のメンバーは、「衛兵学校l’École des Gardes Françaises」(1764年設立)の音楽学生たちでした(註2)。

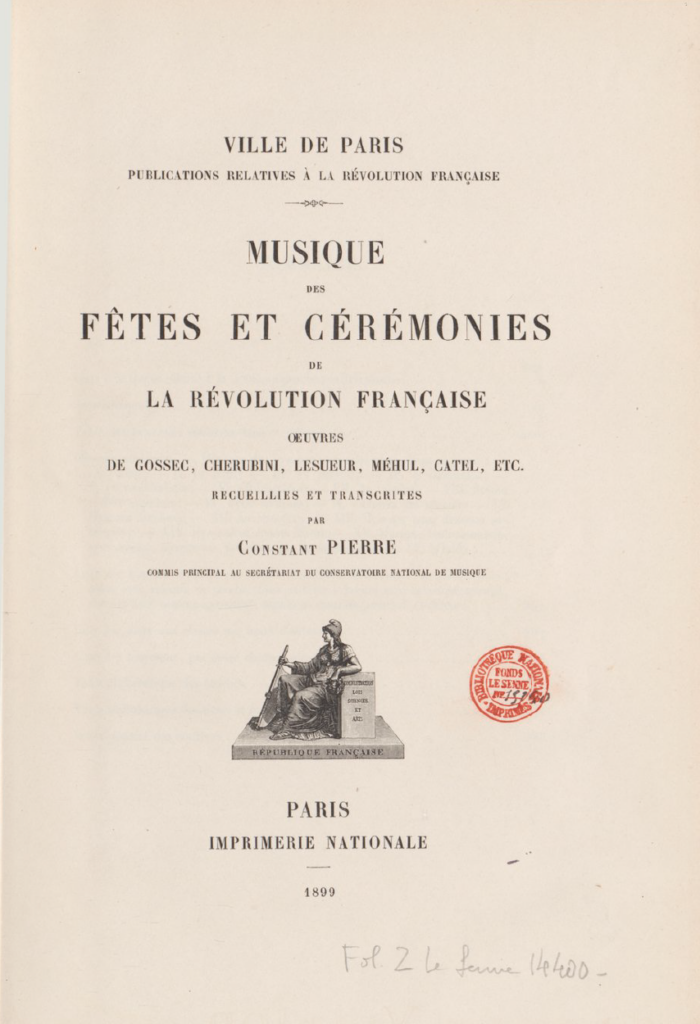

のちの国立高等音楽院の上級事務官で作曲家でもあったコンスタン・ピエール Constant Pierre (1855~1918)が著書『Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française (1899)』(以下『Musique des fêtes』)(図1)の中で、この軍楽隊の業績を簡潔かつ的確に記しています。

「パリ国民衛兵の音楽家たちが革命期の祝祭や公的儀式に参加したことが、音楽院創設の契機となったことは周知の事実である。彼らの賢明な取り組みと驚くべき活動により、これらの芸術家たちは人気を博し、当局と芸術の発展に貢献すると同時に、音楽の力、ひいては音楽の普及と発展に専念する大規模な教育機関の有用性と必要性を実証した。こうした公的・公式の行事への彼らの協力の経緯は、音楽院の特別な歴史と、一般的な政治史と深く結びついたパリ市の歴史の両方に関連している。

(中略)

この特別なジャンルの音楽(註:「軍楽」のこと)において、それらが、パリ国民衛兵の音楽家たち、すなわちコンセルヴァトワールの創設者たちのイニシアティヴにより、著しい進歩を遂げているという観点からも、(「軍楽」を)復活させることにこだわったのです。この芸術家たちは、それまでクラリネット、ホルン、ファゴットで構成されていた軍楽に、まだほとんど使われていなかった既知の管楽器を採用し、新しいものを創造した。加わったのは小フルート(ピッコロ)、オーボエ、トランペット、セルパン、トロンボーン、テューバ・クルヴァ、ブッチーナ、打楽器など。さらに、彼らはレパートリーの幅を広げ、独創的な曲でレパートリーを充実させた。楽器の編成も多様で、演奏会用序曲や交響曲の形で構想され、当時の音楽をほぼ独占的に形成していた喜歌劇のアリアのメドレーよりも発展的で興味深いものであった。確かに、これらの作品は、今日与えられているような発展性からはほど遠い。それでも、当時としては驚くべき革新性を持っている。これらの作品は、回顧的な主題を扱った作品の中で呼び起こすべき、古くからの特徴的なモチーフを探している人たちにテーマを提供するものであり、また、これらの作品のいくつかは、チボリ公園 Jardin Tivoli,やパヴィヨン・ダノーヴル Pavillon de Hanovreなど、さまざまな公共施設が主催する吹奏楽コンサートのプログラムに登場していることにも触れておきたい。」

『Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française 』の表紙

国民衛兵隊の軍楽隊は翌年70人に拡大されます。財政的な問題もあり1792年には解散の憂き目に遭いますが、その後「国立音楽院 Institut National de Mnsique」(1973年11月8日設立)に統合されました。この国立音楽院は、サレットとゴセックが1792年6月9日に設立した「国民衛兵無償軍楽学校 École gratuite de Musique de la Garde Nationale」(註3)が基になっており、1795年8月3日設立の「高等音楽院 Conservatoire de Musique」(今日の「パリ音楽院」)へ繋がっていきます(註4)。国立音楽院は国の要請により、すべての公的な祭典に軍楽隊を提供する義務を負っていました。ゴセックはこれら教育機関で指導的役割を果たす傍ら、軍楽隊向け、「国民祭典」向けの作曲を多く行なったのです。大規模な合唱を伴う吹奏楽作品が目立ちますが、行進曲や序曲、交響曲なども作曲しました。

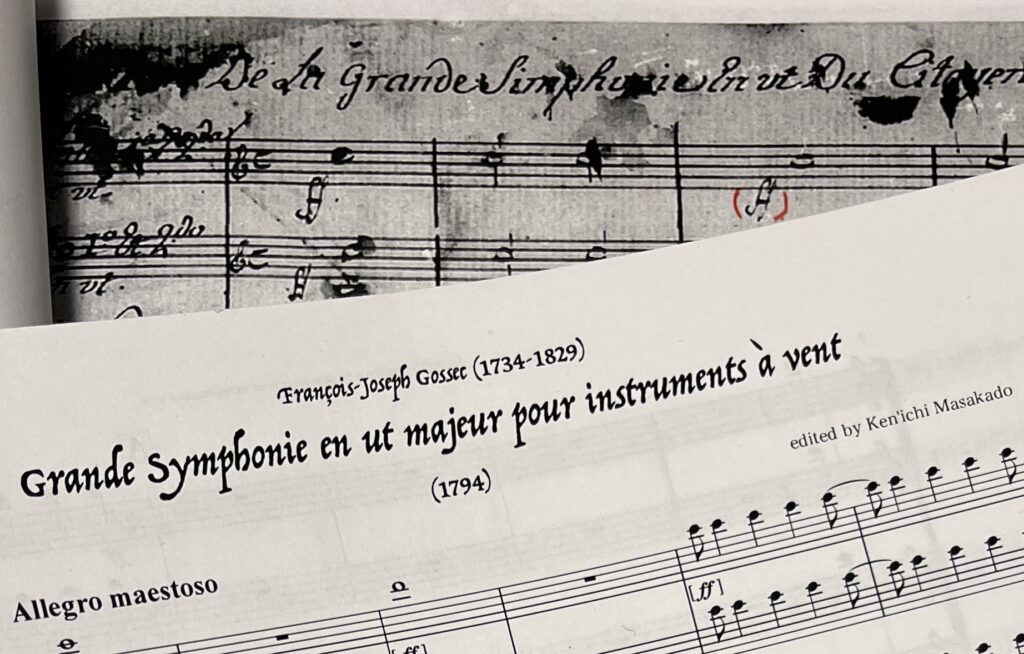

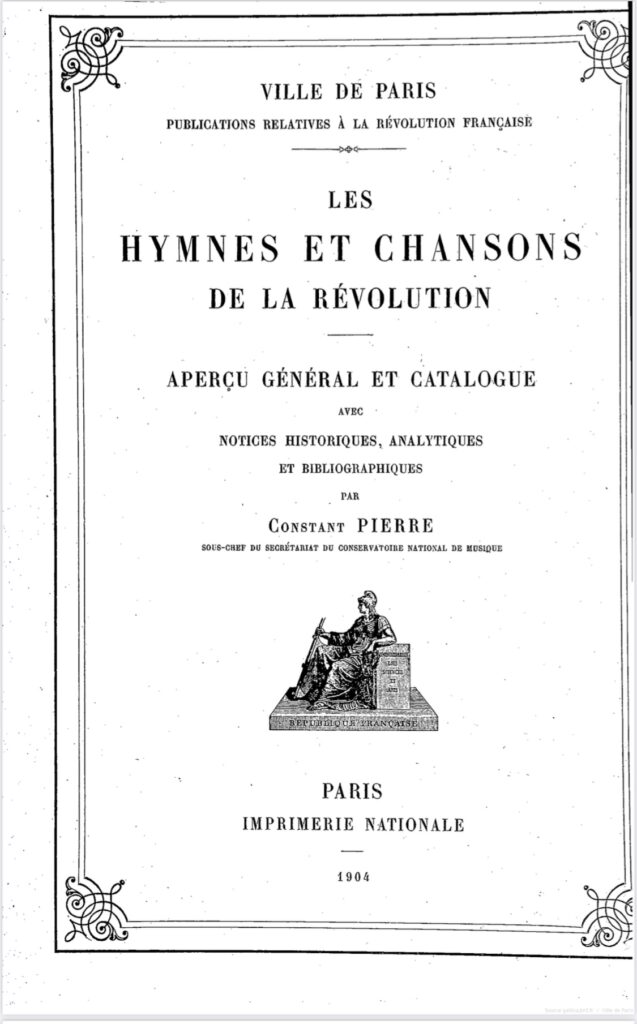

ピエールには『Les hymnes et chansons de la Révolution (1904)』(以下『Les hymnes』)という著書もあります(図2)(註5)。『Musique des fêtes』では主に「音楽院」にゆかりのある作家の148曲がすべてピアノ・リダクション版で紹介されていますが、『Les hymnes』ではその対象がさまざまな作家にまで拡大され、1789年から1802年にかけて作られた「革命歌」など2337曲を演奏形態別に整理し、それらの概要(タイトル、作者名、テーマ、出典、出版社、版の性質などに加えて、その起源、特殊性、変種、回想や備考、主な演奏などを記述した注釈など)が記されています。その中で『Symphonie en ut, par GOSSEC.』という作品が譜例(冒頭のみ)を伴い紹介されているのですが、これこそ私たちが知る『古典序曲』の原典なのです。なお、『Musique des fêtes』にはピアノ・リダクション版が掲出されています。

『Les hymnes et chansons de la Révolution 』の表紙

幸いなことに、この『Symphonie en ut』のスコアとパート譜(一部)の手稿はフランス国立図書館(BnF)が運営する電子図書館(Gallica)で閲覧することができます。ただし、いずれもゴセック自身の手によるものではありません。おそらく、ゴールドマンらはこれら史料に基づき編曲したのでしょう。もちろん、編曲当時に電子的な手段はありませんから、当時国立高等音楽院に保存されていたと思われる手稿を直接見たか、『Musique des fêtes』を手に入れたのではないかと思われますが、ピアノ・リダクション版を基に編曲した可能性が極めて高いと考えられます(③校訂方針 〜1. 参照楽譜を概観するで詳述します)。

現在も出版されているゴールドマンらによる編曲譜での解説によると、作品は「1794年から95年にかけて作曲」とされており、日本国内では「1795年作曲」と認識されていますが、今回参照した史料等からはそれを証明する記述を見つけることはできません。

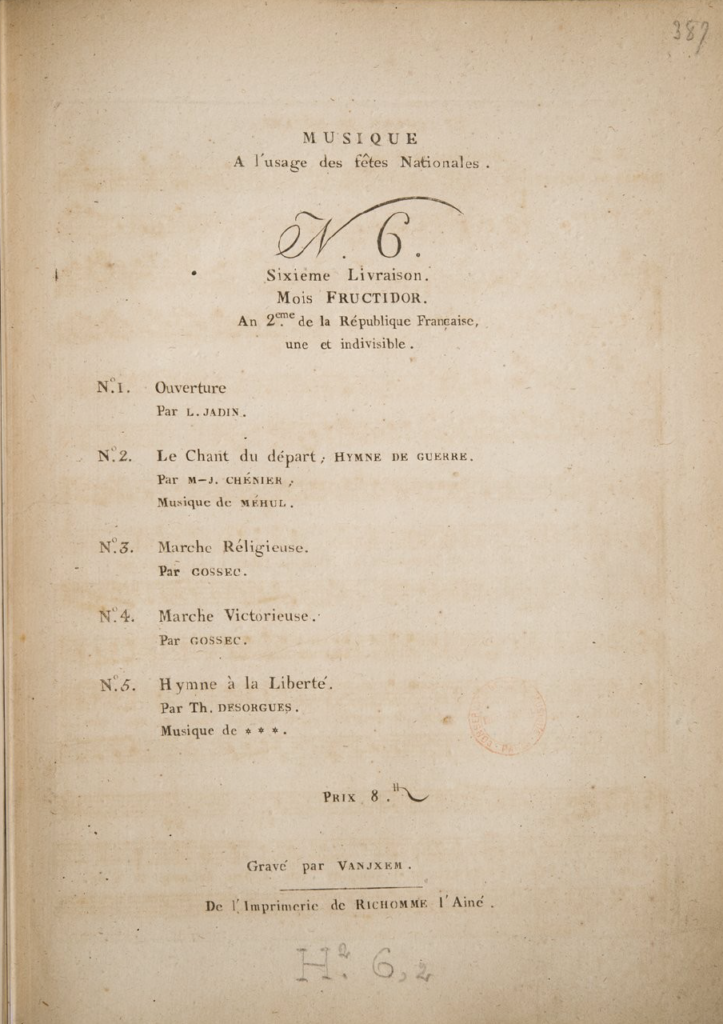

当時の音楽誌(日刊)『Journal des théâtres et des fêtes nationales』第4号(1794年8月21日/共和国暦II年フリュクティドール4日)(以下『Journal des théâtres』)(図3)からは、作品が1794年8月10日(共和国暦II 年/テルミドール23日)に、「国立庭園(現在のチュイルリー公園)」における「国民祭典」の幕開けに演奏されたことがされたことが確認できます。ただし、これが初演であったかどうかは不明です。また、同誌の記述から、国立音楽院 l’Institut National de Mnsiqueの軍楽隊が演奏したということも分かります。当時の音楽院には教師115名、生徒600名ほどがいたとされていますが、これらすべての人が演奏に携わったのかどうかは不明です。しかし、この祭典の2か月前に催された「最高存在の祭典」には全員で参加し、ゴセックの『Hymne à l’être suprême』(自筆のスコアのみ現存します)などを演奏したようです(註6)。

『Journal des théâtres et des fêtes nationales』第4号

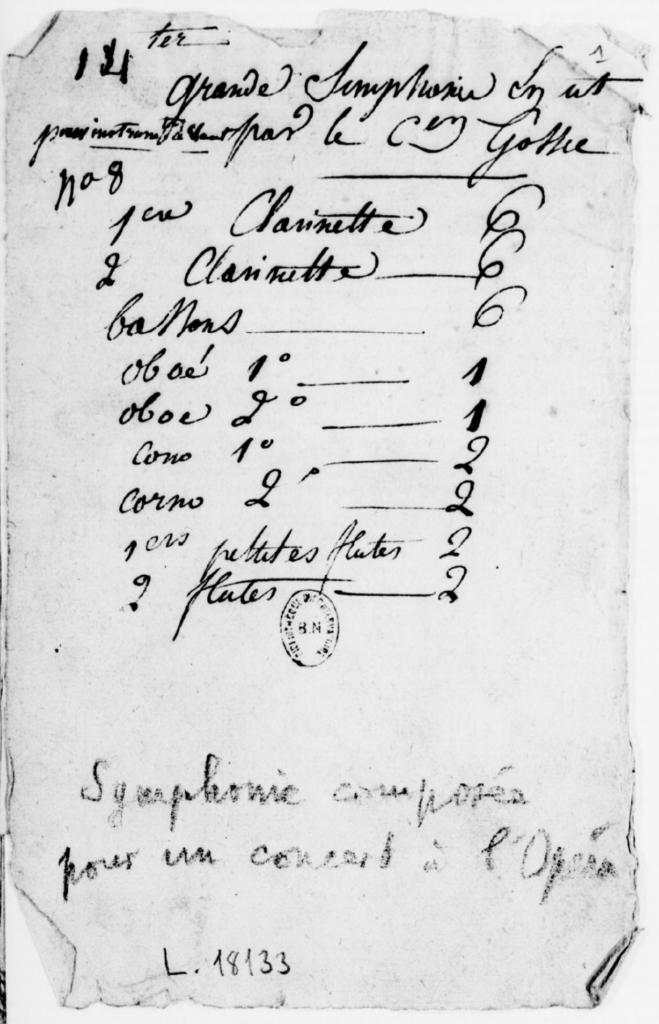

Gallicaは、演奏場所を「オペラ座」と説明しています。それは、パート譜の作成がオペラ座の写譜家の手によるものであると推定されること(実際は違うようです。「③校訂方針 1. 参照楽譜を概観する」に詳述)、また、保存されているパート譜に「オペラ座における演奏会のために作曲」とのメモが添えられているためだと思われます(図4)。なお、8月10日にオペラ座で何らかの演奏会が催されたことを確認することはできていません(ちなみに、『Journal des théâtres』第6号(1794年8月23日/共和国暦II年フリュクティドール6日)では、移転したオペラ座が8月7日(テルミドール20日)に舞台『Réunion du 10 août』の無料公演で幕を開けたことが報じられています)。

パート譜(手稿)に添えられたメモ

上述の通り『Symphonie en ut』は「国民祭典」で演奏されたことは確認できているのですが、それが目的で作曲されたわけではないと考えられます。

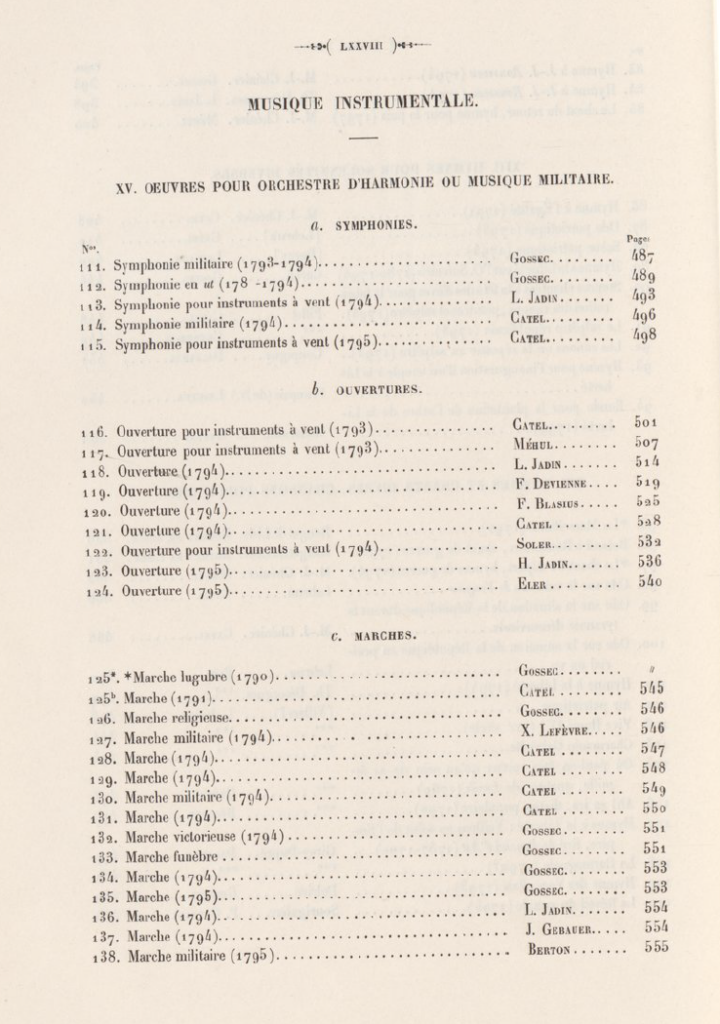

1794年から発行された月刊誌に『Musique à l’usage des fêtes nationales』というものがあります。「国民祭典」で使用された音楽作品の楽譜(主にパート譜)のみで編集されたものです。その第6号(共和国暦II年フリュクティドール号)には8月10日の祭典で演奏された作品が掲載されていますが、『Symphonie en ut』は掲載されていません(図5)。それは編集上の都合かもしれませんので、これをもって作曲の目的、経緯を推定することは難しいと思われます(註7)。

『Musique à l’usage des fêtes nationales』第6号

前掲のピーエルの記述にあるように、さまざまな公共施設が吹奏楽コンサートを主催していたようですから、オペラ座がそのようなコンサートを開催していたとしても不思議ではありません。であるなら、8月10日ではない別の日だったのではないかと考えられます。つまり、Gallicaが説明している「1794年」よりも前に作曲された可能性もあるわけです。ピエールが『Musique des fêtes』で『Symphonie en ut』の作曲年代を確定させていないのも頷けます(図6)。

『Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française 』より

ここで断言することはできませんが、図4にある楽器編成で作曲しその後、「国民祭典」のために新たな楽器を加えたと考えることは可能でしょう(別項で考察します)。

ちなみに、フランスの音楽学者パトリック・ぺロネ Patrick Péronnet博士(註8)によると、1794年以降民衆は屋内(革命によって破棄された教会や寺院)で「祭典」と行うことを好んだそうです。当然ながら、軍楽隊(オーケストラ)や合唱団の規模は縮小されることになります。80人の合唱団に対し約20人の器楽(管楽器。弦楽器は貴族的すぎると考えられていました)奏者、という規模です。図4にある楽器編成はそれに近いものがありますので、「オペラ座における演奏会」もまた「祭典」であったと考えることができます。

(ぺロネ博士を紹介してくださった作曲家ギョーム・デトレ Guillaume Détrez 氏に対し多大なる感謝の意を表します。)

さて、Gallicaの説明には興味深い記述があります。それは、『Symphonie en ut』が『Symphonie à grand orchestre n°2 en do majeur [RH 47 / B 85] 』第一楽章の管楽版ということです(註9)。手稿や『Les hymnes』にはそれと分かる既述はありません。ゴセックの最新の伝記作家であるクロード・ロール Claude Roleがシャルル・エナン Charles Héninとともに2004年に編纂した作品目録(ヴェルサイユ・バロック音楽センター(以下「CMBV」)刊)によると『Symphonie à grand orchestre n°2』は1777年頃に作曲されています。

ゴセックは「フランス交響曲の父」と称されるほど多くの交響曲を作りました(60曲ほど)。大作曲家ジャン=フィリップ・ラモー Jean-Philippe Rameau(1683~1764)率いるオーケストラ「ラ・ププリニエール La Pouplinière」でヴァイオリン奏者を務めた時期に客演指揮者として招かれたヨハン・シュターミッツ Johann Wenzel Stamitz(1717~1757)と出会い、彼は「マンハイム楽派」のスタイル、その革新性を知ることになります(その影響はもちろん『Symphonie à grand orchestre n°2』/『Symphonie en ut』にも見てとれます)。そして、「ラ・ププリニエール」在籍中に約30曲、その後も、1769年に自ら創設したオーケストラ「コンセール・デ・ザマテュール Concert des Amateurs」や、1773年に再建され人気を博した「コンセール・スピリチュエル Concert Spirituel 」のために交響曲を作曲、指揮しました。当時彼の交響曲の主たる客層は上流、中流の市民たちであったのは確かです。オペラ座でも仕事を持ち、貴族による長年の庇護にもかかわらず、「革命」が始まるや民衆の側に立ち、国民衛兵隊の軍楽隊で活躍した彼は、どのような想いで『Symphonie en ut』を作曲(改編)したのでしょうか?ちなみに、ロールとエナン編纂の作品目録(上述)には「革命の音楽」という分類項目がありますが、『Symphonie en ut』や、同じく軍楽隊向けの『Symphonie militaire [RH 62]』(1793年)は「交響作品」に分類されています(その辺りの事情を直接ロールやエナンに尋ねようとしたのですが、CMBVによると「ともにかなりの高齢であるため対応困難」とのことでした)。

あくまでも推測なのですが、“マエストーソ”の音楽”(楽譜にはAllegro maestosoと標記されています)が軍楽に相応しいと考えたのではないか、ということです。ゴセックに限らず、革命期に作曲された音楽や祭典の音楽の多くは“マエストーソ”です。もうひとつは、“ハ長調”という調性にあります。当時の楽器(特にクラリネット)の機能、性能を考えて、ということは十分考えられます。ハ長調やヘ長調の作品が多いのは当時の楽器の機能、性能と無関係ではありません。すでに17世紀末には、マルカントワーヌ・シャルパンティエ Marc-Antoine Charpentier(1643~1704)が「愉快、軍隊的」と表現していますし、かのジャン・ジャック・ルソー Jean-Jacques Rousseau(1712~1778)もハ長調を「愉快、壮大」と表現しています。ドイツでも、ヨハン・マッテゾン Johann Mattheson(1681~1764)が1713年に、「軍隊を鼓舞することに役立っている」(註10)と書いているくらいですから、ゴセックがマエストーソでハ長調の『Symphonie à grand orchestre n°2』第一楽章を軍楽隊向けに改編しようと考えても不思議でないように思います。

革命をきっかけに音楽は民衆に近づきました。ゴセックをはじめ多くの作曲家が「革命歌」を作りました。それらは民衆にも聴きやすいものであったはずです。ただし、これはニコラウス・アーノンクール Nikolaus Harnoncourt(1929~2016)も指摘するように「一種の衰微」とも言えます。ゴセックらが言わば「使命」として「革命歌」を作っていたことは十分に理解できるのですが、それだけで満足していたわけではないと思いたくなります。ゴセックだけでなくフランソワ・ドゥヴィエンヌ François Devienne(1759~1803)やエティエンヌ=ニコラ・メユール Etienne Nicolas Méhul(1763~1817)、シャルル・シモン・カテル Charles Simon Catel(1773~1830)など著名な作曲家たちも「交響曲」や「序曲」を軍楽隊むけに作曲しています。これは何を意味するのでしょうか?

主に宮廷や上流、中流階層のために作曲していたゴセックらが、軍楽隊を通して「こうした音楽も民衆の手にあるのだ」と伝えようとした、と考えることはできないでしょうか?先に呈した「どのような想いで『Symphonie en ut』を作曲(改編)したのでしょうか?」という疑問に対する答えはこんなところにもあるような気がします。

ゴセックは、「音楽は国家(言い換えれば 「国民」)によって賄われるものであり、それはすべてのフランス国民の音楽である」と書きました。このことは、「民衆のために」書くことの重要性を説明している、とペロネ博士は言います。革命期、祭典向けの賛歌や行進曲といった機会音楽を作ることが多かったゴセックが『Symphonie en ut』を作曲(改編)をしたことは、宮廷や上流階層というある意味閉鎖的な環境に置かれた音楽が全ての民衆に開かれたことを示す一例と考えていいでしょう。

(註1)初演に関する詳細な情報は未確認だが、リチャードの父エドウィン・フランコ・ゴールドマン Edwin Franko Goldman(1878~1956)の指揮により演奏されたと考えられる。日本版は「音楽之友社」より出版(マーキュリー版のリプリント)。日本と大韓民国のみでの販売が認可された。現在は廃番。

(註2)学生は兵士の息子であることが必須条件であった。

(註3)国民衛兵無償軍楽学校 École gratuite de Musique de la Garde Nationale は120人の学生音楽家(全員国民衛兵の息子たち)を擁するまでになり、14の軍隊、そして共和国の軍隊のために軍楽士を養成した。各生徒は制服、楽器、楽譜を自分で用意しなければならなかった。

(註4)現在の正式名称は「パリ国立高等音楽・舞踊学校」

(註5)『Les hymnes et chansons de la Révolution (1904)』はもともと、1882年にピエールらが行った音楽院設立の準備行為を掘り下げる研究に端を発しており、『Là musique aux fêtes et cérémonies de là Révolution française』、『Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution française (1899)』とともにパリ市の刊行物として発刊された。もっとも、その内容は1894年から1895年にわたり数度発表されていたようだ。

(註6)井上さつき著『フランス・フルート奏者列伝 ヴェルサイユの音楽家たちから』(2024年 音楽之友社)p.81-83

(註7)1794年8月10日の祭典では、『Symphonie en ut』に続き、やはりゴセックが作曲した『Hymne à l’être suprême』が再演されている(初演は1793年11月10日、「理想崇拝の祭典」にて)。作詞はマリー=ジョセフ・シェニエ Marie-Joseph Chénier(1764~1811)。『Hymne à l’être suprême』の楽譜も『Musique à l’usage des fêtes nationales』第6号には掲載されていない。(図5参照)なお、『Hymne à l’être suprême』は1794年6月8日の「最高存在の祭典」においては歌詞を変えて演奏されているが、1794年8月10日の祭典ではシェニエの歌詞に戻されたようだ。

(註8)パトリック・ぺロネ博士(1959~):音楽学博士(パリ・ソルボンヌ大学)、IReMus音楽学研究所(BnF / CNRS)準研究員であり、AFEEV(Association Française pour l’Essor des Ensembles à Vent)幹事。専門領域は18世紀から20世紀の管楽アンサンブル、その範囲はレパートリー研究にとどまらず、政治的、社会的影響にまで及ぶ。著書に『Les Enfants d’Apollon. Les ensembles d’instruments à vent en France de 1700 à 1914』(2023)など。

(註9)「RH○○」はロールとエナンによる整理番号。「B○○」はアメリカの音楽学者バリー・S.ブルックによる整理番号(「Br○○」と記されることもある)。ブルックは『Symphonie à grand orchestre n°2』の作曲年を1773年としている。なお、ロールとエナンは『Symphonie en ut』に「RH 63」という整理番号を与えているが、ブルックは整理番号を与えていない。

(註10)ヨハン・マッテゾン著(村上曜訳)『新しく開かれたオーケストラ(1713年)』(2022年 道和書院)p.194-195

マッテゾンは「ハ長調(イオニア旋法)はひどく粗野で厚かましい属性を持っているが、お祭り騒ぎや、さもなくば喜びを爆発させるような場面にも不適ではない。」と書いている。