今でこそ「スコアを買いましょう」というプロモーションは増えてきているのですが、供給する側が「フルスコアを買ったらどんな良いことがあるのか」ということをお客様に呈示出来ていない…。ぜひ、「指揮者目線」「作曲家目線」「スコア愛好家目線」と3つの目線で呈示してほしい。

日頃お世話になっている梅本周平様(「Wind Band Press」や「Golden Hearts Publications」などを運営する「ONSA」代表)からお話をいただいたのが2020年4月末、世は新型コロナウィルスの猛威に…という時期でした。

すぐに執筆を開始し、第一稿を梅本様に送ったのが約一週間後。「いま事態がこういうことになっているからこんなことに踏み込んで書けますか」との要望を受け、追加の文章を書き、5月13日に公開していただきました。

拙文は、いわゆる「スコアリーディング」の方法を論じたものではありません。

また「音楽理論」という視点ではほぼ語っていません。

まだスコア(単品)を持っていない方、買ったことがない方に向けた(少々長めの)メッセージ、のつもりです。

主に吹奏楽の指導者、演奏者、愛好家の皆さま向けた内容になっていますが、それ以外の皆さまにも気軽に読んでいただけるのではないかと思っています。

基本的には、公開当時の文章を一部修正したのみで、そのまま転載しています。

はじめに

●作曲の正門研一と申します。2017年まで大分県警察音楽隊の楽長を務め、現在は大分市を拠点に作・編曲や演奏指導、執筆等を中心に活動しております。

●皆さんはスコアを見たことがありますか?スコアを持っていますか?

最近は「今こそスコアを買って勉強しよう」と、国内の出版社がスコアの単独販売をするようになってきました。またインターネットを通じて海外の作品のスコアも入手しやすくなっています。仕事柄、私自身にとってはとても有り難い環境になっています。

スコアが入手しやすい環境になったとはいえ、「なぜスコアを買って勉強した方がいいの?」「どんな勉強したらいいの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

●今回、『Wind Band Press』編集長・梅本周平様からのご提案により、日頃の活動でスコアをどのように活用するかや、スコアとの向き合い方などを私の経験をベースに書かせていただくことになりました。皆さんが「スコアを手にしてみよう」と思うきっかけになれば幸いです。

[1] スコアとパート譜

●スコアは、舞台演劇における台本、シナリオのようなものだと思います。

(映画やテレビドラマは、「通し」で演じられるものではないので、敢えて「舞台」演劇に限定しました。)

演劇の主要キャストやスタッフはすべての台詞や動きが書かれたシナリオをもとに様々な準備をしますし、稽古に臨みます(敢えてキャストにシナリオを持たせずに演出するという手法をとることも稀にあるようですが)。ここでは、音楽における「パート譜」のようなものはまず存在しないと言っていいでしょう。

音楽の場合、「パート譜」があることが当然ですよね。全てを暗譜して演奏に臨むのならまだしも、全員がスコアを見ながら合奏、といういのは現実的ではありません(各奏者に譜めくり役が必要になってしまいます…)ので、パート譜が用意されているのはとてもありがたいことです。

●パート譜は、演劇のシナリオから特定のキャストの台詞を抜き出したようなものですから、それだけで作品の全てをつかむことはできません。そこがどのような場面なのか、誰と一緒にいるのか、誰と会話をしているのか、対立しているのか、などの情報は非常に限られます。もっとも、奏者の皆さんは現在取り組んでいる作品があれば、音源を何度も聴いてストーリーや流れなどをある程度はつかんでいるかもしれません。しかし、音源(しかも特定の)に頼りすぎることには注意が必要です。その演奏の、いわゆる「解釈」が唯一正しいものとして刷り込まれしまう可能性があるからです。現に演奏(練習)している、あるいはこれから取り組もうとしている作品の全貌をつかもうとするのであれば、やはりスコアから、というのが理想でしょう。もちろん、参考とする音源も上手に利用すれば問題ないと思います。

●「スコアリーディング」という言葉を耳にされたことがある方も多いと思います。私も現場で演奏の準備をするにあたりスコアリーディングをしていたわけですが、その方法は様々…。現在はスコアリーディングに関する本も様々出版されていますし、インターネット上でもたくさんの記事が出てきます。

私はこれまでの経験から、演奏者(プレーヤー)こそスコアを上手に活用するとよいのではないかと考えています。スコアリーディングに関する書物の多くは指揮をされる方向けに書かれており(それはそれで演奏者にも十分役立つ内容です)、演奏者がどう活用したらよいかというところにまでは触れていません。ここでは、スコアリーディングの方法を論じる前に、まずはスコアをどのように活用するか、という点に絞ってお話ししたいと思います。

(「そんなこと、すでにやっているよ」と言っていただく方は多いと思いますが…)

[2] 個人練習、パート練習の時こそスコアを

●最初に書きましたように、スコアはシナリオです。あなたが言う台詞には前後関係があります。前後関係を理解しないことにはどのように演じたらよいか(演奏したらよいか)を考えることはできません。その台詞をどう表現するかはその前後関係を理解してこそだろうと思います。「いやいや、それは合奏練習の時に指揮者(先生)が教えてくれるから」と思われるかもしれません。もちろんそれはそれで指揮者の役目ではありますが、大切な合奏練習の時間をそうしたことばかりに費やしてしまうのは少々もったいないような気がします。

皆がシナリオを理解した上で合奏練習に臨めば、指揮者はより深いところにまで踏み込むことができます。

●作曲家(あるいは編曲家)はスコアを書く時、ひとつひとつのパートを順番に書いていくということはまずありません。つまり、極端な言い方をすれば、楽譜を「タテ」に書いていってるのです。あなたのパートは必ずどこかのパートと関連づけられて書かれているのです。あなたが演奏(練習)しているその部分、他の楽器がどのように絡んでいるか知っていますか?個人練習やパート練習の時にそれを意識しながら取り組めば、自分がどのように演奏すればいいかが見えてくるでしょう。合奏中よく「他のパートを聴いて!」と言われることがあるでしょうが、合奏中に他のパートに意識が向けられると、自分のやるべきことが疎かになってしまって…という経験はありませんか?個人練習やパート練習の時から他のパートとの関係を意識して取り組んでいれば、合奏の際自然とそれらを感じながら演奏できるでしょう(私は「他のパートを聴いて」ではなく、「感じて」と言うことが多いです)。

コンクールの審査講評で「アンテナを張って」と書かれるケースがありますが、本番で突然「アンテナ張る」ことはなかなか難しいことです。日頃から他のパートとの関わり方を意識して練習してこそ、普段とは環境の違う会場での演奏でも「アンテナを張る」ことができると考えます。

●あなたが演奏している楽器にはない指示が他の楽器に出されていることがあります。例えばあなたがクラリネットを演奏しているとしましょう。同じ旋律を演奏するトランペットに「con sordino」という指示があります。それが何であるかを理解していれば自分がどのような音色で演奏したらよいかを考えることができます。実際にトランペットの人にその音を聴かせてもらうことで、コミュニケーションをとることもできます。打楽器パートにも独特の指示がある場合もありますし、コントラバスにも…。というように、自分の演奏をより深いものにするための、作品を自分のものにするためのヒントが他のパートの中に隠れている、ということはよくあります。

●冒頭で、音源に頼りすぎることには注意が必要だということをお話ししましたが、要は使い方です。皆さんは、現在取り組んでいる作品の音源を聴く際自分のパート譜を見ながら、ということが多いのではないでしょうか?それはそれで意味あることです。参考にすべき点も多く見つけることができるかもしれません。時にはスコアを、他のパートやセクションに焦点をあてて聴いてみることも、作品の全貌を掴む上ではありかもしれません。人間の耳というのは、自分に関心のある部分に焦点をあてて聴くものです。敢えて他のパートやセクションに(意識して)焦点を絞って聴いてみることで、自分の練習、演奏のヒントが見つかるかもしれません。

さて、スコアをどのように活用するかについて、もう少し別の視点からお話ししましょう。これもある意味、個人(パート)練習や合奏練習の時間を有意義にするための「準備」のひとつと言えます。

[3] 間違いさがし

●今でこそ楽譜制作ソフトの普及により、スコアとパート譜はリンクして制作されていますので、近年出版されている作品ではスコアとパート譜との間で食い違いが見られることは(完全とは言えませんが)ありません。しかし、同じことをやっているパートとの間に違いが見られることが時々あります(アクセントやスタッカートなどの記号の有無、スラーの架かり方、強弱記号の違いなど)。それが単純なミスなのか、作曲家(あるいは編曲家)の意図なのかを最終的に判断するのは指揮者の役目とはなりますが、これらひとつひとつを合奏練習の中で修正していくのは時間の無駄でしかありません。尤も、こうしたことは指揮者が事前にしておくものですが、時として指揮者が奏者に意見を求めることがありますので、スコアに目を通しておけば、自分に書かれていることとは違う指示が出されても(他のパートに書かれている指示が優先されても)対応しやすくなると思います。またそうしたことを想定した練習も可能となるはずです。

●少し古い作品(とは言っても、吹奏楽の場合はほぼ20世紀以降のものですが)になると、スコアとパート譜ではまるっきり書かれている記号が違うことがよくあります。スーザの行進曲でも古い出版譜ではアクセント記号がスコア(コンデンスドスコア)とパート譜で違っていたりすることがよくあります(その理由、原因をここで詳しくはお話ししませんが、いくつか考えられます)。これは奏者がスコアを見ておくこと以上に、指揮者(先生)が事前にパート譜をチェックしておくことが大切だと思います(作品、楽譜の新しさや古さを問わず必要な作業かもしれません)。

余談ですが、プロのオーケストラの場合は指揮者が事前に演奏上の指示を楽団に伝え、ライブラリアンがそれをパート譜に書き込むなどの準備をし、練習に臨むということがよくあります。指揮者によっては(書き込みをした)自分のパート譜を持ち込んで演奏する、ということもあります(パート譜がレンタルである場合はなかなか難しいですが…。有名な作品、パブリックドメインとなっている作品でもパート譜がレンタル、ということが多々ありますので)。

●「間違いさがし」とこの項の最初に書いていますが、表現をするにおいては何が正しいか、何が間違っているか、との議論は必要ありません。あくまでも、「違いがないか探ってみよう」という気持ちでスコアを見ていただきたいと思います。

[4] スコアにしか書かれていない情報がある

●こういうことも稀にあります。スコアにはメトロノームの数値によるテンポの指示が書かれているものの、パート譜には一切数値が示されていない(例えば「Allegro」としか書かれていない)というものです。これも比較的古い作品の方ですが。

スコアに示されている数値通りにテンポ設定することが必ずしもいい演奏になるとは言えないのですが、指揮者はそれをベースに演奏設計をしますので、事前に知っておけば練習の際の「目安」にはなりますよね。

●スコアには、作品の解説や作曲者についての情報が書かれていることが多いです。それは作曲家自身の言葉で書かれていたり、出版社の方で書いていたりと様々です。また、演奏上の留意点などが書かれているものも多くあります。そうした情報、今では出版社のサイトなどにも出ていたたりしますので、スコアでなくても調べることは可能でしょう。しかし、サイトの情報は非常に限られています(個人的な印象ではありますが)。出版社以外の(例えば個人が運営している)サイトやブログなどに多くの情報が出ている作品もありますが、中には正確性に欠くものがあることも考えられます。

まずは、スコアに書かれている作品や作曲者についての情報は、演奏(練習)に取り組む前にぜひ共有しておきたいものです。そこから幅を拡げるために各種サイトの情報を上手に使いたいです。

また、海外の作品であれば、そうした情報は英語などで書かれていますので、それを自分で訳してみること。学生さんであれば、英語の勉強も兼ねることができるかもしれませんよね。

(数年前、ピンチヒッターで福岡県のとある高校の吹奏楽部を指揮することになった時、生徒さんが演奏曲のスコアとともに、自分たちで訳した解説文を準備してくれてたことには感激しました)。

[5] まずは理論や理屈抜きにスコアを見てみよう

●ここまで、私の経験をベースに演奏者がどのようにスコアを活用したらいいかを書いてきました。

お気づきかもしれませんが、理論的なことは何一つ書いていません。

スコアに限らず楽譜を読むにはそれなりの理論は身につけておかねばなりませんが、理論は実践あってこそ身につくもの、理論は実践によって活かされる(時には変化していく)ものだと私は思っています。

スコアを手に実践していくことで、音楽的な視野はきっと広がっていきます。

スコアを手にすることで、さらに深い、理論的なことにまで皆さんの興味、関心が向けられていくことに期待しています。

今後、そうした理論的な内容について触れる機会があればまた書いていこうと思います。

[6] せめて楽譜セットにスコアを1冊プラスして購入したい

●スコアは指揮者だけが持つものではありません。近年は学校現場での練習時間も限られており、合奏練習も十分にできないという方もおられるでしょう。限られた時間を有効に使うためにも、スコアを十分に活用したいものです。ですから、演奏曲が決まれば、楽譜セットを購入する際にスコアをせめて1冊は追加で購入していただき、演奏者の皆さんで共有していただくといいでしょう。指揮者(先生)が都度指示や考え方などを書き込んでいき、奏者(生徒さん)たちがいつでもそれを確認できる状態にしておけばいいのです(予算が許すなら、セクションあるいはパートに1冊あればいいですよね)。

●吹奏楽の楽譜はセット販売が基本で、オーケストラのポケットスコアやスタディスコアのように手軽に購入できるものではありませんでした(これは日本国内に限ったことかもしれません)。例えば演奏曲を選ぶにあたり、「スコアを参考にしたいけどなかなか手に入らない」と思われる方は多かったと思います。音源を聴いてみて「いいな!」と思い楽譜(セット)を購入してはみたものの、結局は使わず仕舞い、という経験を持つ方も多いのではないでしょうか?選曲に際しては、ぜひ音源だけでなくスコアも見ておきたいものです。もっとも、「やるかどうかもわからない曲のスコアだけ買っても…」という方もいらっしゃるかもしれませんが、いやいや、持っていればいつか役に立つこともあります。

●海外の作品であれば出版社がスコアやパート譜の別売りを普通に行なっています(日本国内でもようやくそうした流れができつつあります)。中には指揮者用の大判スコアとスタディスコアを販売している出版社もありますが、作品によっては数千円するもの、1万円を超えるものもあります。なかなか「あと1冊」というわけにはいかないかもしれません。オーケストラのスコアほどの需要が見込めないことに加え、吹奏楽の作品(特にオリジナル)の場合は著作権の保護期間内の作品が多いので、出版社は作曲家に印税を払わねばなりません。著作権管理団体に使用料(出版するための)を納める必要もあります(この点は国内、国外を問いません)。が、何より、吹奏楽のスコアは段数が必要ですので、見やすさを考慮するとオーケストラのポケットスコアのようなサイズにするわけにはいきません。ですから、どうしてもオーケストラのスコアよりは値が張ってしまうのです(だからと言って、「借りてコピー」は厳禁!)。

●近年は国内の業者さんでもスコアを単体で販売しています。個人で海外から取り寄せることを考えると(特に送料がネックになりますよね)、様々な出版社のスコアを一度に購入できるという点はありがたいです。私が日頃お世話になっている『WBP Plus !』様でも、厳選された海外の名曲、意欲作のスコアが単体で販売されていますので、この機会に利用されてみてはいかがでしょうか。また、私の作品を出版してくださっている『ゴールデン・ハーツ・パブリケーションズ』様は、楽譜のセット販売や指揮者用の大判スコアの販売だけではなく、A4版のスタディスコアを安価で販売されていますので、ぜひ活用していただきたいです。

私自身、仕事上の必要から(好き嫌いを問わず)スコアを購入することがありますし、音楽的な興味、関心からスコアを購入することも当然あります。知らなかった曲、知っていた曲様々ありますが、楽譜を見る(敢えて「読む」とは言いません)ことで、いろいろな風景が浮かび上がってきます。理論や理屈抜きにスコアを楽しむこともできると思います。私も時々そうした楽しみ方をしていますので、少しご紹介しましょう。

[7] 譜面(ふづら)そのものを楽しむ

●出版されている多くの楽譜は、作曲家や編曲家が書いた原稿を基に浄書→製版→印刷という過程で作られています。近年は楽譜制作ソフトの普及もあって、見た目とても綺麗な楽譜も多くなってきました(作曲家や編曲家の皆さんも多くが制作ソフトのお世話になっていると思います)が、それでも同じような譜面(ふづら)になることはありません。そこには出版社(あるいは作・編曲家)のこだわりというものがありますが、それ以前に、「これだけのものを作曲家が全部書いたの?」という驚きと感動が!これはパート譜だけを見ただけでは味わえるものではないと思っています。作・編曲家がどのような思いで楽譜を書いたのか、楽譜を制作した方々のご苦労を想像してみると、楽譜、あるいは作品への向き合い方も変わるかもしれません。

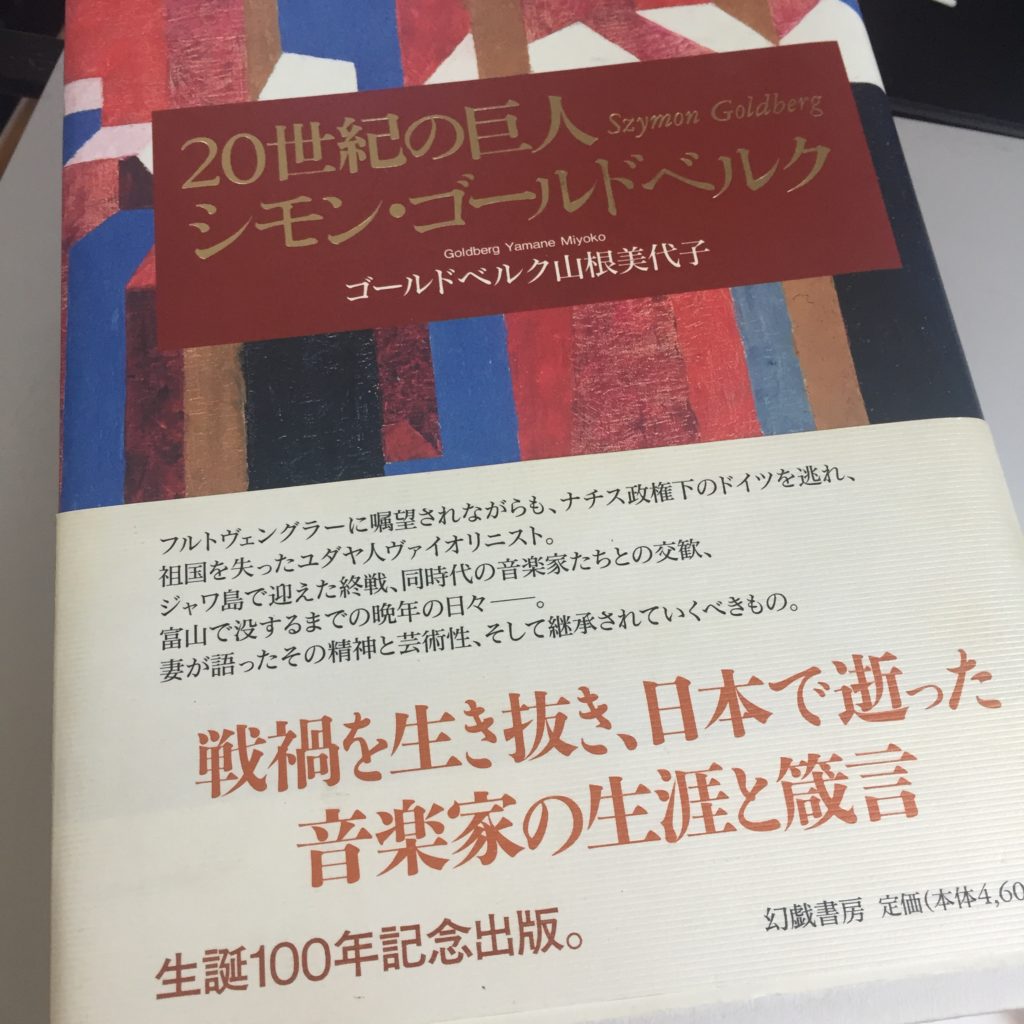

●(吹奏楽に限らず)出版されているスコアの中には、作・編曲家の自筆の原稿をそのままプリントしているものもあります。私が初めて購入した吹奏楽のスコアは、保科洋氏の『古祀』でした。もう40年ほど前(高校生でした)のことですが、これは保科氏の手稿をそのままプリントしたものでした。丁寧に書かれたそのスコアに「どのような思いで書いたのだろう」と想像するのが楽しかったことを今でも覚えています。後年、あるアメリカの指揮者の方に自作のスコアを見ていただいた折、「保科さんのスコアを勉強するといいね」と言われたこともあり、今でも大切にしています。その指揮者の方は、V.パーシケッティにも言及されていましたので、私はパーシケッティの管弦楽や吹奏楽のスコアをいくつか手に入れたのですが、これらもほとんどが自筆譜をプリントしたものでした。当然、保科氏とは筆致も異なり、それだけでも楽しいものです。

主にパブリックドメインになった作品を集めたデジタルライブラリー『IMSLP』では、有名な作品の自筆譜も多く集めてあり、その中にはホルストの『第二組曲』やスーザの『星条旗よ永遠なれ』などもありますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。一般に流通している印刷譜とは一味違った風景が見えるかもしれません。

●出版社(あるいは作・編曲家)には楽譜を制作する上でのこだわりがある、とお話ししました。例えば、アメリカのBarnhouse社のスコア(パート譜もですが)、音符の玉が他社に比べて大きく書かれています(そのように感じます)。また小節線の太さと音符の桁の太さの違いもはっきりしているので(他社も確かに違いはありますが)、個人的にはとても見やすいと感じています(アメリカの吹奏楽事情に詳しい方ならご存知でしょうが、こうした出版社が出す楽譜の多くは「教材」ですから、そうした観点からの配慮があるのだろうと推察しています)。記号等の付け方などにも出版社の個性が表れていると思いますので、そうした違いを探ることも楽しみのひとつです。また、出版社によっては、ページいっぱいに楽譜を印刷しているところもありますし、ページの左右上下に適度な「余白」を残して印刷しているところもあります(作品の組段にかなり影響はされるのですが)。「余白」という点では、音符と音符の間隔や五線の間隔にまで十分気を配っているなぁ、逆に、音符を詰め込んでいるなぁ、と思えるスコアもあります。ぜひ、いろいろな出版社のスコア(吹奏楽に限らず)に目を通してみてください。

[8] 作曲家の書き方やクセが分かると面白い

●作曲家の楽譜の書き方にも当然こだわりがあります。これを探ることでもしかすると作曲家の頭の中にあるものや内面までもが見えてくるかもしれません。とはいえ、私自身がそうした領域にまで足を踏み入れているとは決して言えないのですが…。

●例えば吹奏楽コンクールの課題曲、毎年5曲が発表されフルスコア集も販売されています。曲の性格やスタイルの違いもありますので単純には比較できないのですが、見てみましょう。細かく記号を付したり指示をしている作曲家もいれば、それほど付していない作曲家もいるように思いませんか?マーチのベースラインの刻みを丁寧に8分音符(と八分休符)で書いている方もいれば、4分音符で書いている方もいる。ホルンやトロンボーンの刻みにひとつひとつスタッカートを書いている方、書いていない方。皆さんならどう読み取りますか?

●強弱記号の使い方も人それぞれ。ppppからffffまで幅広く書く方もいれば、せいぜいppからffの範囲で書く人(私はこのタイプかも…)。繰り返しますが、曲の性格やスタイル(「時代」もあるでしょう)により記号の使い方は当然変わってきますので単純に比較できません。ただ、そうした記号の使い方ひとつとっても、作者の考え方は読み取れるかもしれません。細かく指示を書くことで自分の思いを伝えようとしているかもしれない。あまり細かく指示をしないことで演奏者に解釈の幅を与えようとしてくれているのかもしれない。そう考えると、スコアへの向き合い方、作品への向き合い方の幅が広がるような気がします。

●ある作品のスコアを見た(読んだ)とき、私は「この作曲家の他の作品はどうだろう」とよく思います。もし、あなたが今取り組んでいる曲の作曲家の別の作品が出版されているのなら、それが吹奏楽編成であろうが、アンサンブルであろうが手にしてみるといいかもしれません(全てを、とは言いません)。今取り組んでいる作品が、作曲家の古い作品なのか最新作なのかが分かっていれば、そうした視点で楽譜を見れば、作曲された年代により作風や楽譜の書き方が変化しているかもしれない、ということにも気づくかもしれません。それが編成によっても全く違う、ということもあるかもしれません。そうした気づきが今の取り組みにフィードバックされるといいな、と思います。

●私もそれなりに吹奏楽やオーケストラ、室内楽のスコアを所有していますが、それらが好みの作曲家や作品、ちょっと気になる作品ばかり、というわけではありません。自分の肌に合わないと思い込んでいた作曲家や作品であっても、スコアに向き合ったことで「これまで知ろうとせずもったいなかったな」と思ったことは一度や二度ではありません。

「やるかどうかもわからない曲のスコアだけ買っても…」

取り組もうとしている曲は必ずしもあなたの好みのものではないかもしれません。

しかし、一度手にすることで、眺めてみるだけでもあなたの音楽的な視野はきっと広がると思います。

そこで、再度、私の経験をベースにもう少し踏み込んだお話をしたいと思います。

スコアリーディングをするための準備、というつもりでお付き合いいただけましたら。

[9] 「しくみ」が分かると面白い

●この文章を読んでいらっしゃる方のほとんどは、実際にご自分でも楽器を演奏されている、あるいはされていたのではないかと思います。

例えば、演奏にあたって、「感情を込めて」と言われた経験を持つ方は多いと思います。が、「それではどのように…?」と思われたことはありませんか? 私も何度も経験しました。指揮者が伝えてくれるイメージを十分にできないまま演奏に臨み消化不良のまま演奏を…。「何が足りないのか(足りなかったのか)…?」

今、これはハッキリと言えます。「曲のしくみ」を十分理解できていなかったということです。

●これまでの経験から、演奏のためには二つのことが必要だと私は思っています。

それは、「曲のしくみ」の理解と、「感情」。言い換えるなら、「理知的なアプローチ」と「感情面からのアプローチ」が必要だということです。そして、そのバランスの取り方が「個性」だとも思っています。さらに言うと、「しくみ」を理解することなく「感情面からのアプローチ」はできない。

ここには、「プロだからこうする」「アマチュアだからこうしよう」などの線引きはありません。

●「しくみ」は楽譜、スコアに表すことができますが、「感情」は楽譜として表すことが難しいです。得てして私たちは、ある作品を最初に聴いた時の衝撃やイメージを持ち込んでしまいがちです。それは決して悪いわけではありませんが、それにとらわれすぎては「独自性」は出せないと考えます。私が聴衆であれば、どこかで聴いたものと同じものは聴きたくありません。違いがあって当たり前だと思っています。「感情」や「イメージ」が先行した演奏は作曲者自身の想いや考えを歪めてしまうこと、「しくみ」が台無しになってしまうことがあります。演奏者には、作曲者のメッセージを読み取り聴衆に伝えることを第一に考えてほしい。そのためには、まずスコアから「しくみ」を理解してほしい、と私は思っていますし、経験上、「こうでなければならない」と決めてかからない方がいいのではないかと思っています。

●「しくみ」はほぼスコアを読むことでつかむことができます。

そもそも「しくみ」って何でしょう?

端的に言って作品の成り立ちや構造ということになります。

●皆さんは楽譜を見る(読む)とき、どこに目を向けますか?

拍子、テンポ、強弱、アーティキュレーション、調性、リズムなどにはすぐ目がいくでしょう。これらはもちろん「しくみ」をつかむ上で、演奏する上で大切な要素です。作品全体の中でこれらがどのように変化しているでしょうか? 加えて、動機(モティーフ)や旋律はどのようなかたちで、どうのように変化しているか、どこのパートが旋律なのか伴奏なのか、どのような和声で、それがどう変化しているのか、どのような音色(楽器の組み合わせ)で、それはどう変化していくのか、など様々な方向に目がいくことと思います。

それだけでも十分「しくみ」がつかめそうですね。

●例えば、(拙作で恐縮ですが)『メモリアル・マーチ「ニケの微笑み」』(ゴールデン・ハーツ・パブリケーションズ刊)で、私はこのようなことをしています。

調性も拍子も違うのですが旋律に対する木管群の動き、どのように見えますか?

Bからの動き

Nからの動き

1999年度の課題曲に採用していただいた『行進曲「エンブレムズ」』、当時は指摘される方はほとんどいませんでしたが、第一マーチとトリオの旋律は実は同じ動機なのです。

第一マーチ

トリオ

(装飾音を除き)旋律を構成する音の音程関係を見ればよくわかると思います。

第一マーチの音をトリオのリズム型で(またはその逆パターンで)演奏してみるとどうでしょう?

どちらの例も、一聴しただけではとらえにくい「しくみ」(「仕掛け」と言った方がいいかもしれませんね)かもしれませんが、スコアに目を通すことでつかむことができるでしょうし、「しくみ」がわかれば、演奏の幅、聴き方の幅が広がかもしれません。

●では、「しくみ」をつかむためには何が必要でしょうか?

基本的な「楽典」については言うに及ばず、「和音」や「和声」、「対位法」、「楽器法」などについての知識も必要になってきますし、「様式」や「形式」、「作曲技法」などについても知っておきたいものです。そして、こうしたものは長い歴史の中で体系づけられてきたものですので、「音楽史」に触れておくことも大切です。ただ、こうしたものを全て身につけてからでないと「しくみ」を理解できないのではないか、と思う必要はありません。私はスコアを見て分からないことがあれば、理論書などを、言わば「辞書的」に捲る、ということを繰り返してきました(今でもですが)。そうすることで得た知識は、その後別の作品に向き合う際必ず役立ちますし、作曲や編曲をする際にも役立っています。

また、(特に指揮台に立つ方であれば)こうした音楽の理論や知識だけではなく「想像力」も「しくみ」を理解する上では求められるかもしれません。理論的な言葉よりも身近な事象や文学、人生経験などに置き換える方がはるかに伝わる、ということもありますので(この点はかなり重要かもしれません。私自身決定的に欠けていると思っている点です…)。

●さて、スコアに向き合ったことで、その作品に対する考え方に変化があった、あるいは、朧げだった「イメージ」に確信を持ったという経験について2つお話ししましょう。

まず、J.バーンズの『第三交響曲』。

人気のある作品であり、私もいくつかの録音を聴いてきました。しかし、決して好きな作品というわけではありません。心にスッと入ってくるものでもありませんでした。曲の背景や作曲動機(これについてもよく知られていると思うので詳しくは触れません)から、聴く側としても「感情面からアプローチ」が優位になってしまいます。「しくみ」という視点からこの作品に向き合っていませんでした。「多分こうではないか…」という程度の「イメージ」です。

数年前、あるプロの楽団の演奏会に足を運んだ時、この『第三交響曲』がメインに据えられていました。せっかくプロの演奏を聴くのだから一度スコアに目を通してから臨もう、とフルスコアを購入。細かい分析をする余裕は時間的にありませんでしたが、第一楽章と終楽章(第四楽章)に頻繁に現れる(高低の変化がない)リズム音型、これを耳だけで認識するだけでなく、目で(印刷された)音符で確認したことで、私は朧げながらも描いていたイメージを確かなものとすることができたのです(あくまでも自分の中で)。

(曲の冒頭、ティンパニー)

(第一楽章で現れるリズム音型)

(第四楽章で現れるリズム音型)

つまり、こういうことです。

「作曲者は、この作品で『人間(2拍子、4拍子)と神(3拍子、3連符)の対立と和解』を、この音型を用いることで描いている(のではないか)」

「3」という数字はキリスト教では聖なるもの、4(2で割れる数字)は世俗です。音楽史的に見れば、「3拍子=完全」、「2拍子=不完全」です。

バーンズはこれらの音型を「神」に見立て、第一楽章ではその非情さを描いているのだ、というのが私なりの「イメージ」です。

そして、バーンズは第四楽章でリズム音型を

このように書いていません(余程の意図がない限り、作曲家はこちらの書き方をするでしょう)。第一楽章で用いた音型で書くことに意味があったのだろうと私は考えました。

スコアに目を通したこと、そして「しくみ」のひとつを自分なりに理解したことで、『第三交響曲』は私の中にスッと入ってくるようになりました。好きになった、というわけではありませんが、どこか作曲者の心情がわかるような気がしました。そして、耳からの情報だけでなく、目から入ってくる情報がいかに作品の捉え方、感じ方に影響を与えるか、ということを思い知らされたような気がしています。私自身この作品を演奏したことはないのですが、今後演奏に関わるような機会があればこの経験を活かしたいと思いますし、また新たなイメージが湧きあがるのではないか、とも思っています。

もうひとつ、こちらもよく知られた作品です。

R.ジェイガーの『シンフォニア・ノビリッシマ』。

中学一年生の時(約40年前)に一度演奏しているのですが、「難しかった」という印象しか残っていませんでした。しかし、演奏したことをきっかけに様々な演奏(録音)に触れる機会も多くなりました。同じ曲でも様々な演奏があるのは当然なのですが(作曲者本人が指揮した東京佼成ウィンドオーケストラのライブ盤で、中間部があまりにもゆったりしていたのには驚きました)、共通した「ある箇所」の演奏がしっくりこないのです(生意気にも…)。

それは、低音楽器から始まる「第二主題」(スコア上、リハーサルマークDから)。

この主題は5小節ごとにフーガのように積み重ねられていきますが、どうも混沌としていく…。もちろん聴く側の問題もあったと思います(私はトロンボーンを演奏していましたので、どうしてもトロンボーンの演奏に耳が奪われてしまいます)。随分と時間が経ち(いくらかの音楽経験を積んだ後)この作品のスコアを手にする機会を得まして、件の箇所に目を落としました。そして黙唱してみました。

スコアは新たな閃きを与えてくれるものです。

「この、音域の狭い(長調でも短調でもない)主題は、グレゴリオ聖歌のような趣なのではないか?」

もともと、「この作品のタイトルがなぜイタリア語でつけられているのか?」ということも気になっていましたが、その理由もわかるような気がしてきました。

であるならこの主題、テヌートは付されているものの、多くの録音で聴かれるよりももっとレガートで演奏してもいいのではないか、と感じるようになったのです。

この作品を指揮する機会が、大分県警音楽隊在職中におとずれました。私はこの考え(アイディア)を演奏に反映させようと試みましたが、奏者たち(特に私と同じ世代の)は随分苦労したようです(染み付いたイメージがありますので)。演奏そのものが上手くいったかどうかは正直わかりませんが、ある客演奏者の言葉が私に自信を与えてくれました。

その方は大学時代に故フレデリック・フェネル氏の指揮でこの作品を演奏した経験があるとのこと。「フェネルさんも同じことを言ってましたよ!あそこの低音はレガートで、と」。

フェネル氏がどのような意図で、「読み」でそう指示されたのかはわかりません。私の考えが正しかったのだ、とも思っていません(そもそも演奏、表現において「何が正しいか」など規定できるものではないのですから)。むしろ、これをきっかけに、これまで聴いてきた数々の演奏(録音)はどのような「読み」でなされているのだろうか、とより深く掘り下げて聴くことができるようになったのではないかと思っています。

スコアに目を通してからわかったことですが、この作品の中間部、最初に現れるクラリネットの旋律には3小節目にsubito pが出てきます(楽譜にはs Pと書かれています)。

多くの演奏(録音)ではその効果がほとんど認められません(その前にあるクレッシェンドも含め)。私が聴いてきた中では作曲者自身の指揮による演奏のみです。が、上述の通り非常にゆったりとしており、自身が付したAndanteという指示さえ全く無視していると言ってもいい。作曲者はこのsubito pの効果を出さんがためあえて緩やかなテンポを設定したのでしょうか?心情の変化があったのでしょうか?この部分、私は試行錯誤しました。

ただ、様々な可能性があるということがわかり、悩むということはありませんでした。

というように、スコアに少し目を通すだけでも、これまで親しんだ作品、身近な作品でさえ新たな発見があるかもしれません。少し距離を置いていた作品でも、スコアを手に聴くことで新たな「感情」、「イメージ」が湧いてくるかもしれません。手持ちの知識が多ければ多いほどその幅は広がることでしょう。

おわりに

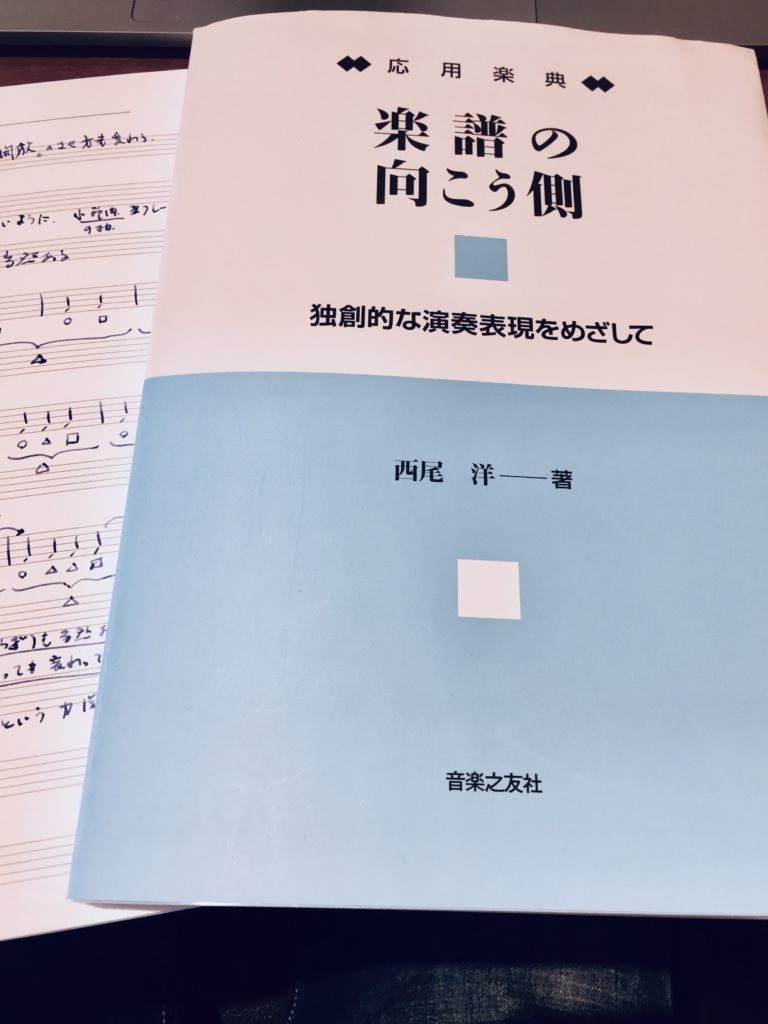

●チェロ奏者のゲルハルト・マンテル氏はその著書『楽譜を読むチカラ』(音楽之友社刊)で、

「多くの演奏者が成長できないのは、自分の演奏をいつも感情的に聴いて感情に影響されているから(中略)演奏はとにかく冷静に客観的に観察されなくてはならない」

「演奏というのは音楽のしくみを聴こえるようにすること、作曲者はどうしてこのように書いたのかを示すこと」

「広い意味での音楽のしくみを演奏することで、曲に含まれている感情を聴者に引き起こさせなくてはならない」

と、「しくみ」を知って演奏することの大切さを述べています。

また、楽譜の意味を問いかけることが大切であり、「どうして?」「なぜ?」という問いが、私たちの想像力に影響を与えるとも述べています。

| 新品価格 |

●スコアを読む、「しくみ」をつかむためにはいくらかの準備は必要です。が、一度で全てをつかもうとする必要はないと思います(既述の通り)。まずは、いくつかの要素に絞って目を通すことから始めてみませんか?「今日はこれとこれ、次はこれとこれ」というふうに。それを繰り返すことで、バラバラのように思えた様々な要素が深く関わり合っていることがわかってくるはずです。そして、目を通す度に新たな風景が見えてくるはず。「そうだったのか」と思える瞬間が必ずおとずれるはず。

●そして、「しくみ」のしっかりした(あるいは「仕掛け」の豊富な)作品というものも見分けられるようになるかもしれません。そのような作品に出会えれば、演奏も練習もさらに充実するように思います。

●さあ、スコアを手にしましょう。目を通してみましょう。「どうして?」「なぜ?」と問いかけてみましょう。「そうだったのか」という瞬間の喜びを味わいましょう。

今後も、「どのように楽譜、スコアを読むか」、あるいは理論的なことなどについてさらにお話しできる機会を持つことができれば、と考えておりますし、「私はこんなふうにスコアを活用していますよ、楽しんでいますよ」といた声を聞かせていただけますと嬉しく思います。

長文乱文にお付き合いいただきありがとうございました。