この歳になると、新しいものを吸収しようという気持ちになれないことがある。

しかし、こと音楽に関してはまだまだ知らないことばかり、これまでの貯金(そんなにあるわけでもない…)を食いつぶすだけでは生きていけるはずがない。

まだまだ向上心、好奇心は持っているつもりだ。

ここ数年(大分県警を退職してから)は、自作の整理(ありがたいことに、いくつかの作品をGolden Hearts Publicationsさんで扱っていただいている)、演奏面で実践してきたこと、考えてきたことの整理を(時間をみては)やっているのだが、その過程で、自分の指針、というか支えになった書籍や音源等に再び触れることも多くなった。新たに手にすることも多くなった。

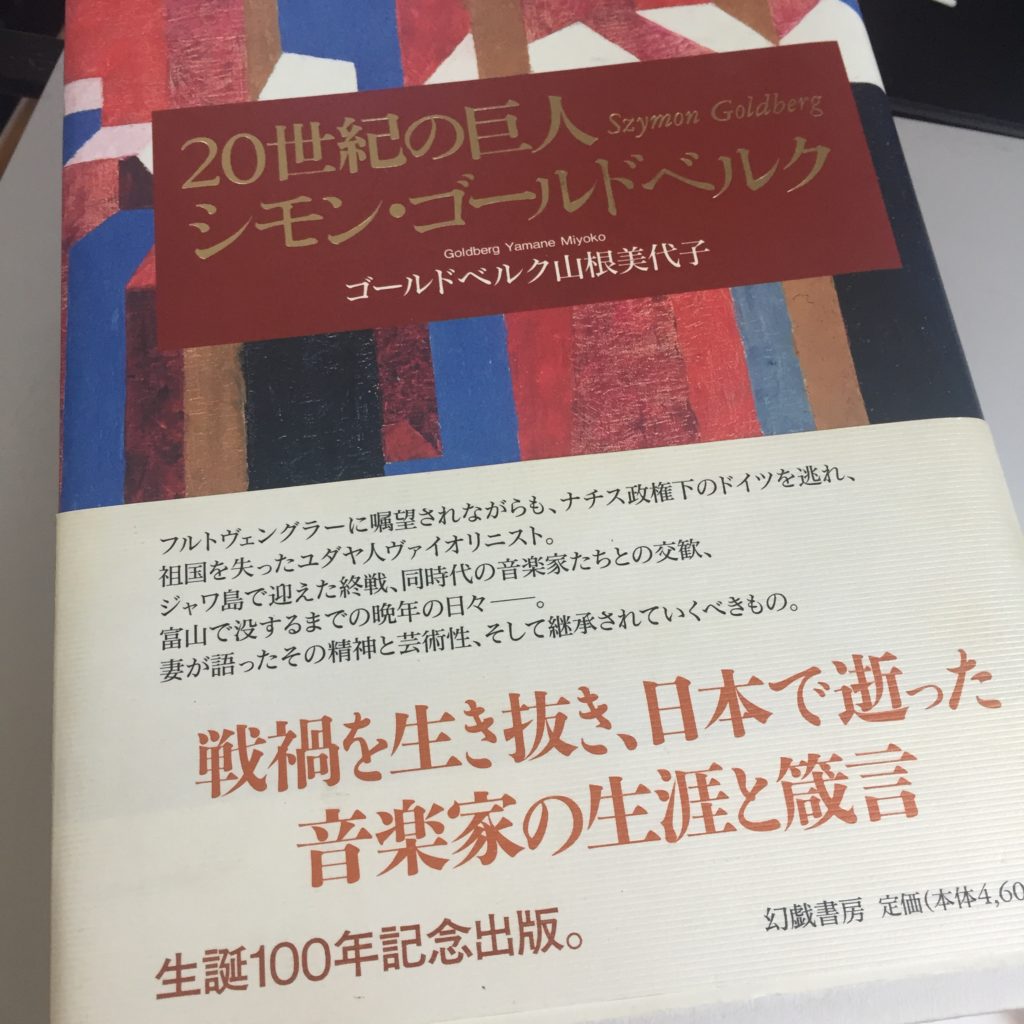

例えば、『20世紀の巨人 シモン・ゴールドベルク』もそのひとつ。特に「箴言」集や、彼から薫陶を受けた方々の話(彼の教え)は、貴重だ。

(DVDブック『シモン・ゴールドベルク講義録』にはさらに実践的な提言が豊富)

自分が実践する中で疑問に感じていたこと、解決することが難しかったことなどをクリアにしてくれる言葉も多い。

「そうなのか! そうだったのか!」だけではなく、「やっぱりね!」ということも。

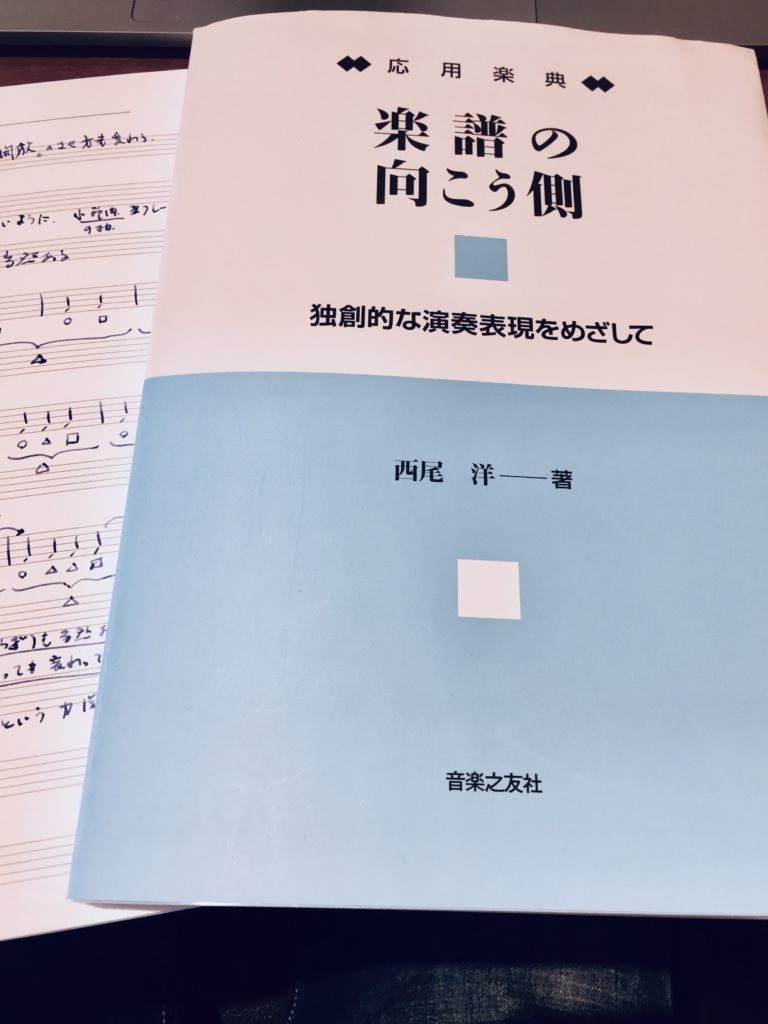

『応用楽典 楽譜の向こう側 〜独創的な表現をめざして』もいい!

音程、和音、調、形式、強弱などそれぞれに「意味」があること、アウフタクトの意味…。ここにも自分が実践してきたことを確認できる内容にあふれている。そして、「そうなのか! そうだったのか!」だけではなく、「やっぱりね!」ということがここにも。

まだまだ、指針・支えとなっている書籍はあるのだが、様々な立ち位置の方々が様々な活動を通して、そして様々な言葉で書き記された内容、これらを自分なりに考察、実践していくと、次第にそれらが自分の中で繋がっていく(あるいは、「統合されていく」と言ってもいいかな…)ことに気づく。というより、「結びついた!」、「繋がった!」と感じた瞬間があった(それは、恥ずかしながら大分県警をやめる1〜2年ほど前…)。

実践→疑問→確認・考察→(再び)実践→(再び)疑問…

やっぱりこの繰り返しなのだ。

何も疑問を持たないままこれらの書籍に触れるのと、疑問を持ちつつ触れるのとでは、感じ方は(あるいは捉え方)は全く違うと思う。

いまだに音楽は不思議で謎だらけだ。

だから続けていられるのかもしれないし、そうであるうちは時々これらの書籍、あるいは音源などに触れ続けることになるだろう。

そして、自分の考え方、実践(経験)もいずれまとめていくことにしよう。

(2019年10月17日)