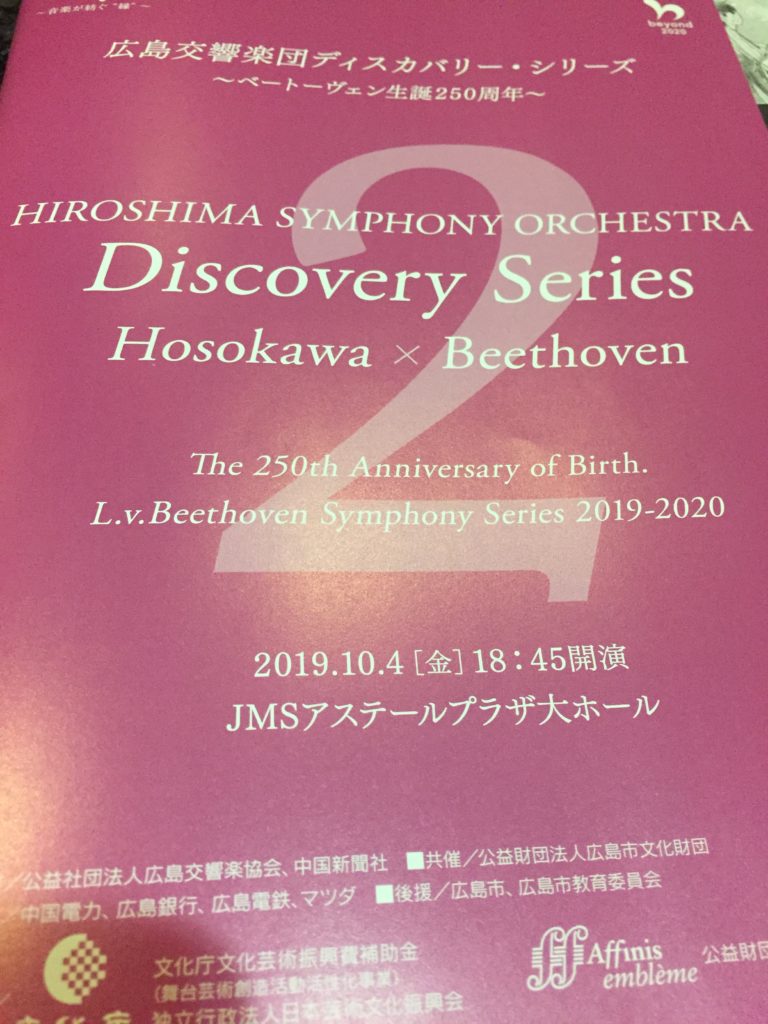

広島交響楽団のディスカバリーシリーズを聴く。

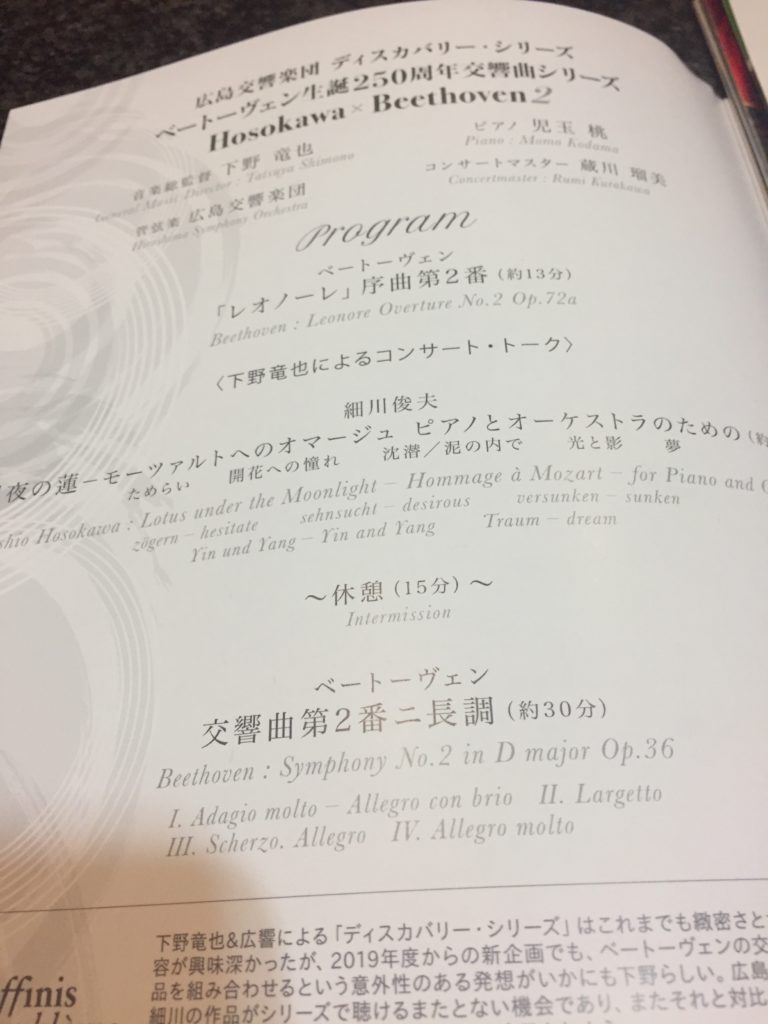

細川作品に会場は引き込まれる。

(演奏前の作曲者とマエストロ下野の対話が有り難かった。)

しかし、驚いたのは最初の「レオノーレ第2番」。

率直に言って、前回(5月)とはオケの音を含め演奏のクオリティが数段上がっている。迷いがない演奏と言ってもいい。

これは、後半の交響曲にも言えること。

「きっと、細川作品に取り組むことがベートーヴェンの演奏にもいい方向に作用しているのだろう」と感じた。

終演後の楽屋にて、マエストロ下野にそう伝えると、

「現代の、そして無調の作品に取り組むことで奏者の耳が開くと思う。調性に対する感覚が敏感になるはず(そうでもない奏者もいるかも…)。それはお客様も同じではないかな?」と。

情報過多とも言える現代、私たちはむしろ耳を閉ざしがちだ…。

耳を開くことは心を開くことに通ずると思う。

心を開けば互いを理解し合えるだろう(賛成とか反対とかではなく)。

互いを理解し合えれば無用な争いはなくなるはず…。

広島という地で改めてそう感じることができたことは、素晴らしい演奏を聴くことができたことと併せて収穫だ。

(2019年10月5日)