ラミン・バーラミ(ピアノ)

【CD 2】

フーガの技法 BWV 1080

大「バッハ」の残した傑作のひとつ、『フーガの技法』。

文字通り、バッハが「フーガの技法」をとことん突き詰めた作品集だ。

その中の未完の一曲(『フーガの技法』とは関係なく作曲されていたのではないか、という研究もある)に、バッハは自らの名前を堂々音符で書き込んでいる(ただし、それを意図していたのかどうかは…)。

この曲の第3主題として登場する。

B(変ロ)-A(イ)-C(ハ)-H(ロ)

と、いうわけだ(カッコ内は日本音名)。

この主題が登場した後、フーガは終止線が引かれぬまま…。

現在では、こうして人の名前などを音名に当てはめてテーマを創る技法は普通に行われているが当時からそのようなことが行われていたとは…、さすが大「バッハ」だ。

未完というのが何ともミステリアスだったりもするが、まさに音楽に、楽譜に命を吹き込んだ、というわけだ…。なんとも「風雅」だ。

大「バッハ」に魅せられ、

B(変ロ)-A(イ)-C(ハ)-H(ロ)という主題を独自の技法で展開させた作曲家が数多く出た(そうした作品を集めたCDのあるようだ)ことからも彼の偉大さがわかる気がする。

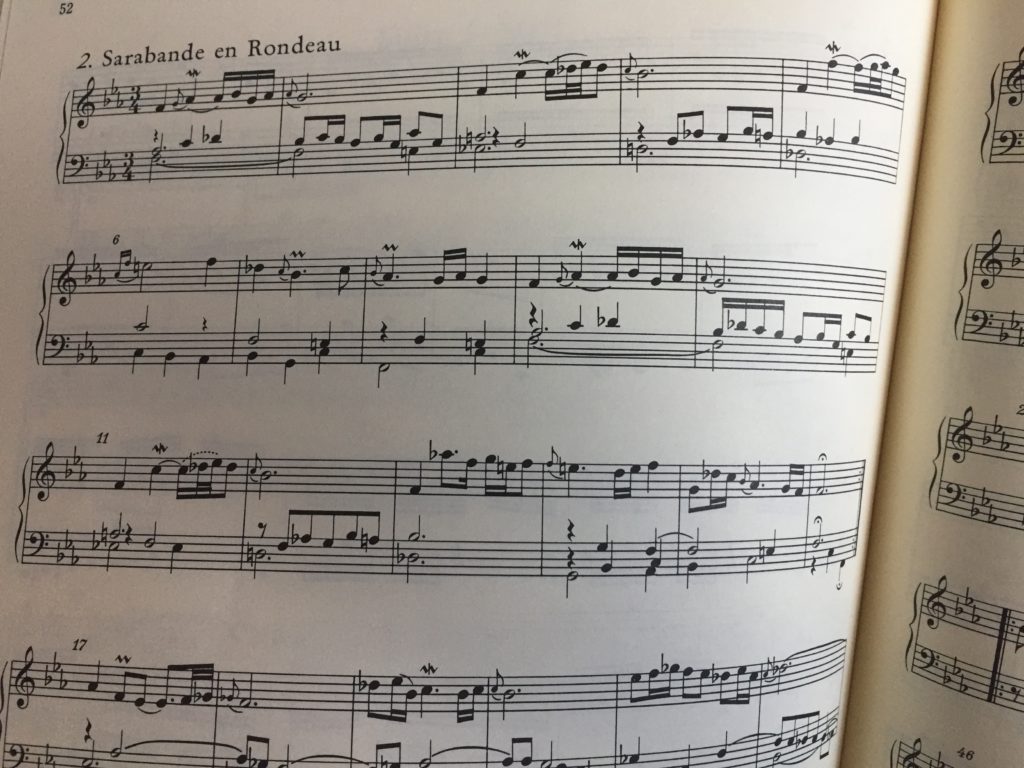

もっとも、この音型、音高は全音分低いAs(変イ)-G(ト)-B(変ロ)-A(イ)だがバッハの別の作品で見ることができる。『組曲へ短調 BVW823』の第2曲目、かなり耳に残る使われ方だ(音型の前に一音加わっているし、主題的な要素ではないのだが)。

そう、耳に残る、といえばショスタコーヴィチが『交響曲第10番』や『弦楽四重奏曲第8番』に織り込んだD(ニ)-S(=Es/変ホ)-C(ハ)-H(ロ)という音型、これも自らの名前から導き出したものだが、比較的狭い音域での半音階的な進行は、どこかバッハと共通するものを感じる。バッハの『平均律クラヴィーア曲集』に倣った、『24の前奏曲とフーガ』という作品があるようにショスタコーヴィチがバッハから受けた影響は小さくない。こうした音型を作品に用いることも必然だったのか…?

(2011年)