(2026年1月14日公開/2月24日更新)

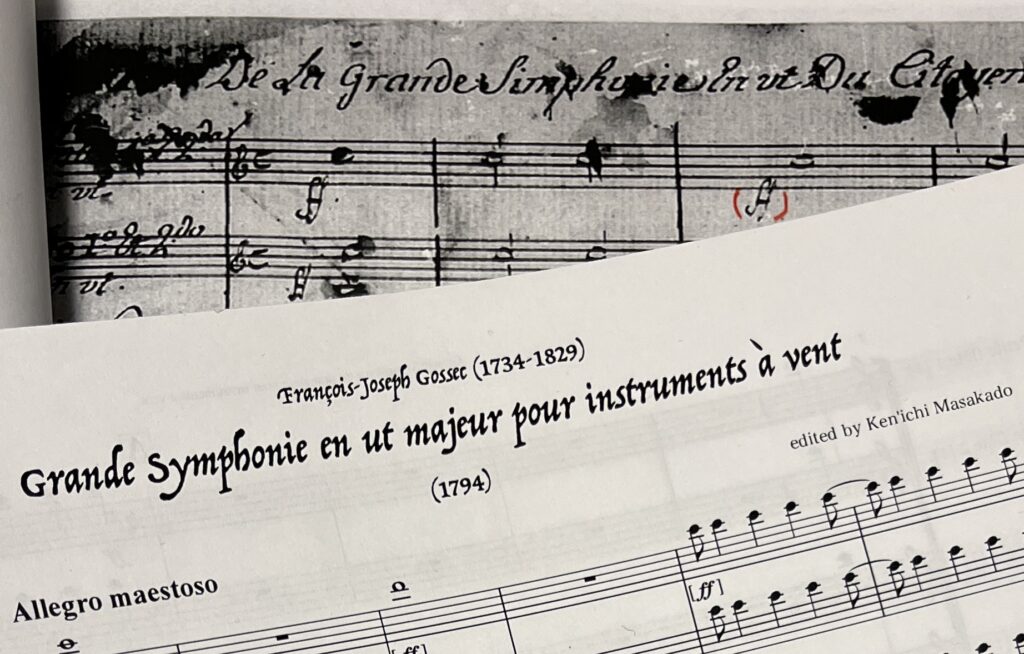

大分県庁職員吹奏楽団さまからの依頼で2026年1月、唱歌『故郷を離るる歌』を独唱と吹奏楽のために編曲しました。毎年2月に開催する「定期演奏会」では大分に所縁のある人物、あるいは音楽や物語に焦点を当てた選曲をなさっており、2024年には滝廉太郎作曲『荒城の月』を、廉太郎が作曲した際の「オリジナル」版と、後に山田耕筰が編曲した(現在一般的に広まっている)ものの両方を取り入れた吹奏楽編曲をする機会をいただきました(参照)。

『故郷を離るる歌』は、吉丸一昌(よしまる かずまさ、1873年(明治6年)9月15日 – 1916年(大正5年)3月7日)がドイツ民謡に日本語の歌詞を添えたものが愛唱されてきました。吉丸は大分県北海部郡海添村(現・臼杵市海添)出身。東京音楽学校(現・東京芸術大学)で倫理、歌文、国語の教授を務めるなどした作詞家、文学者です。代表作は『早春賦』(中田章作曲)など。

今回の編曲の「発案者」である酒井宏さん(大分県庁職員吹奏楽団指揮者・サクソフォーン奏者/「荒城の月」編曲の発案者でもある)の構想は、「元歌(ドイツ語)と吉丸の歌詞の両方を取り入れたもの」。打ち合わせでは、楽曲に対する情報や酒井さんの想いだけではなく、吉丸の研究者である故吉田稔氏 (郷土史家・臼杵音楽連盟会長)の話なども伺うことができましたが、ここで大きな話題となったのが、「元歌」の存在が不明である点です。「これをどうにかクリアにしたい」という点で一致しました。

ここから『故郷を離るる歌』を巡る旅が始まるのです(その結果、編曲作業に時間がかかってしまうのですが…)。

①吉丸一昌作歌『故郷を離るる歌』

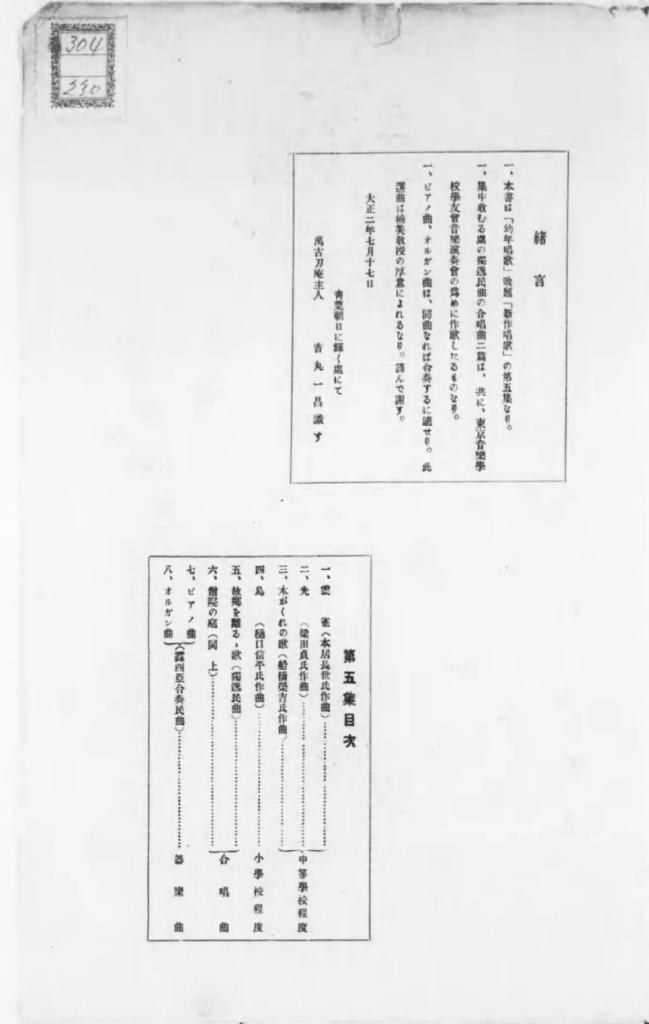

吉丸が作歌した『故郷を離るる歌』が、『新作唱歌 第五集』(1913年(大正2年)7月22日発行)に掲載されたのち愛唱されるようになったことは広く認識されています。今でこそ、いくつもの編曲楽譜が出回っていますが、それらを集めて今回の「素材」にすることは創作者としてあるべき姿勢ではないと思っています。やはり、最初がどのような形であったかを探ることが大切。この点でも酒井さんとは考えが一致しています。

「最初の姿」を探すことは決して難しい仕事ではありませんでした。以下に掲げた史料はどれも、「国立国会図書館」の電子アーカイヴから容易に入手することができました。いずれも無償でダウンロードできます(パブリックドメインのため)。

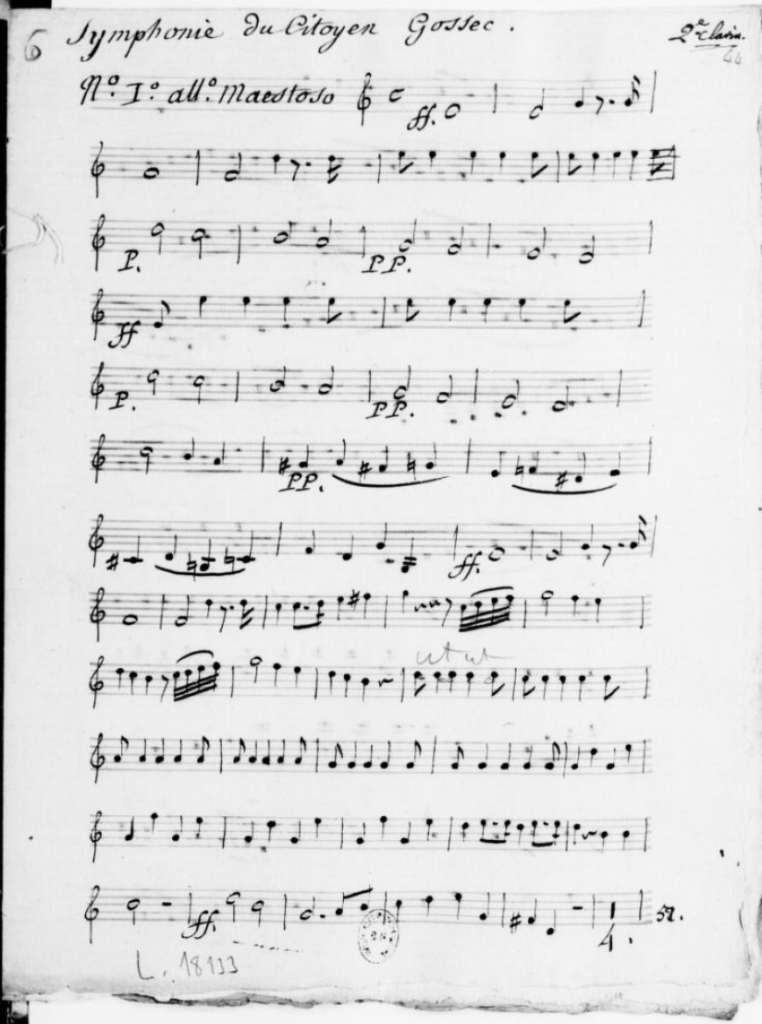

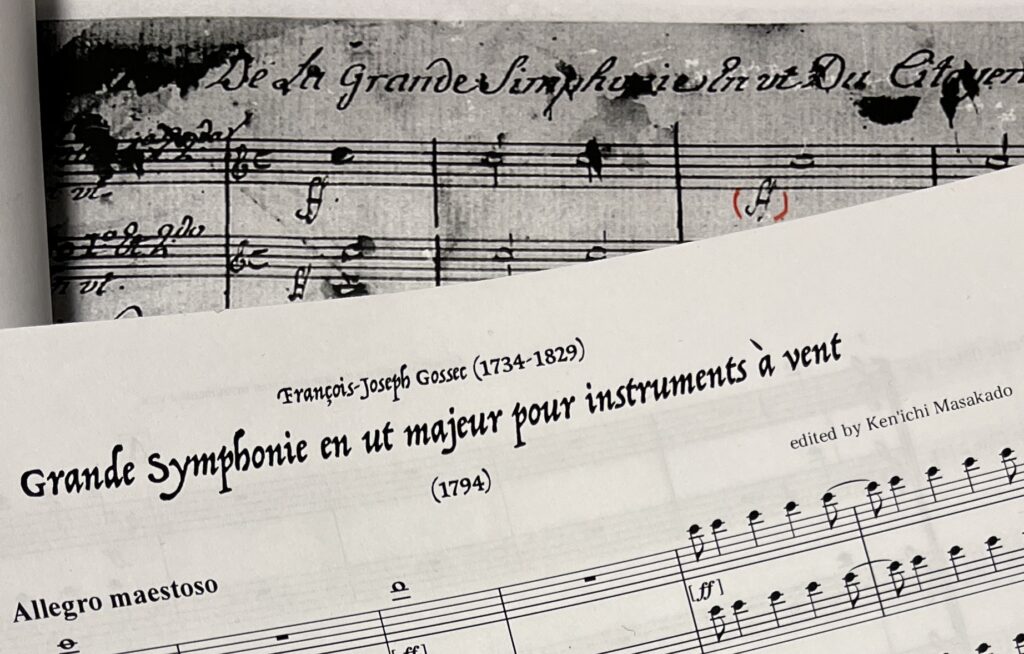

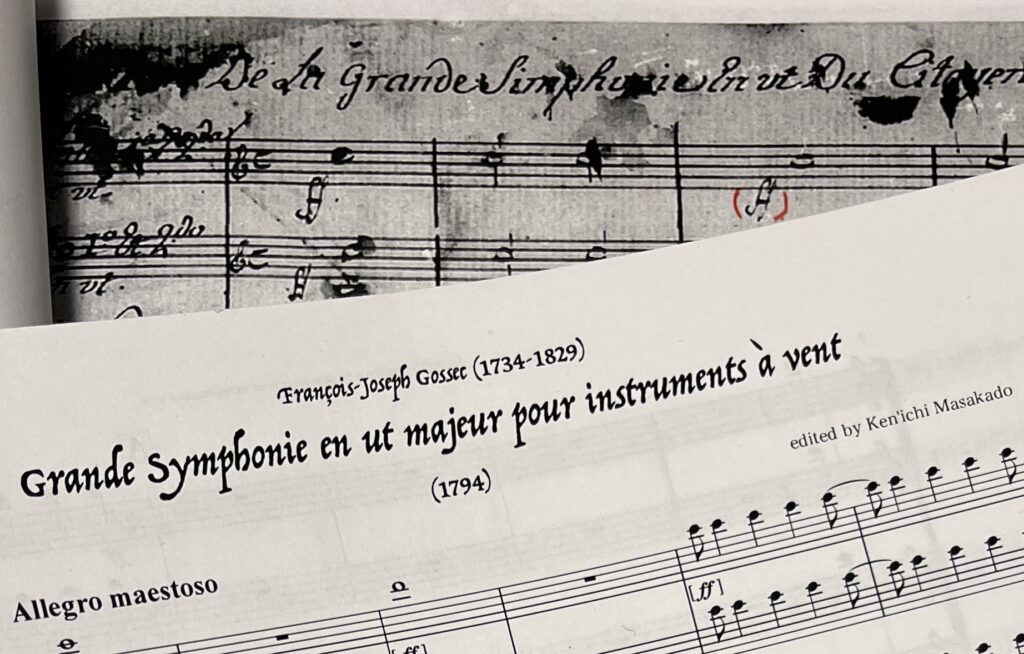

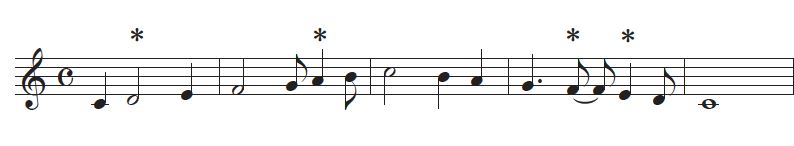

『新作唱歌 第五集』では、「変ホ長調」で、「合唱曲」(伴奏譜なし)として発表されていたことがわかります。歌詞(右ページ)の最後にはは、「大正二、六、十九、土曜演奏會の爲めに」と記されています。おそらく、大正2年6月19日に歌詞(あるいは訳詞)を完成したという意味でしょう。

なお、この合唱編曲を誰が担ったのかは不明ですが、『望郷の歌 吉丸一昌』(吉田稔著/昭和63年8月・臼杵音楽連盟)によると、『新作唱歌』(全十集)は「すべて吉丸一昌作歌で作曲は東京音楽学校卒の若手を起用した」とのことですのです。そして、当時音楽学校の作曲教授であった島崎赤太郎による「厳密なる校閲を経たるもの」であるとのこと。

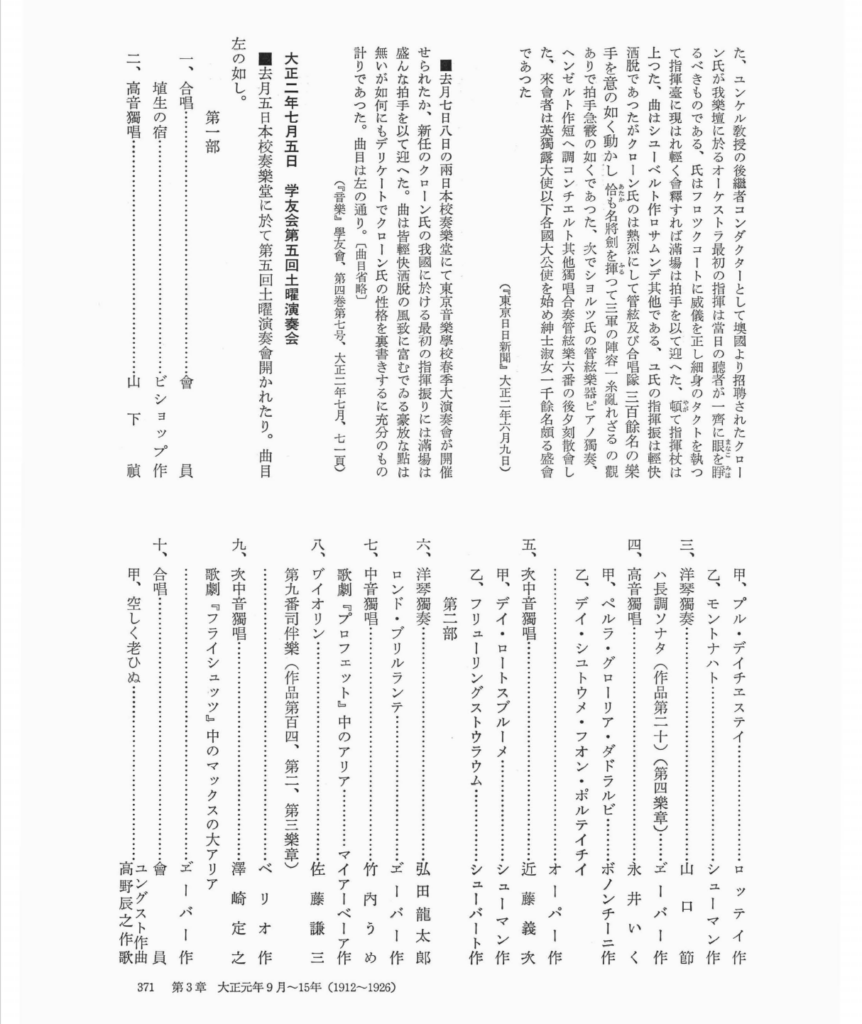

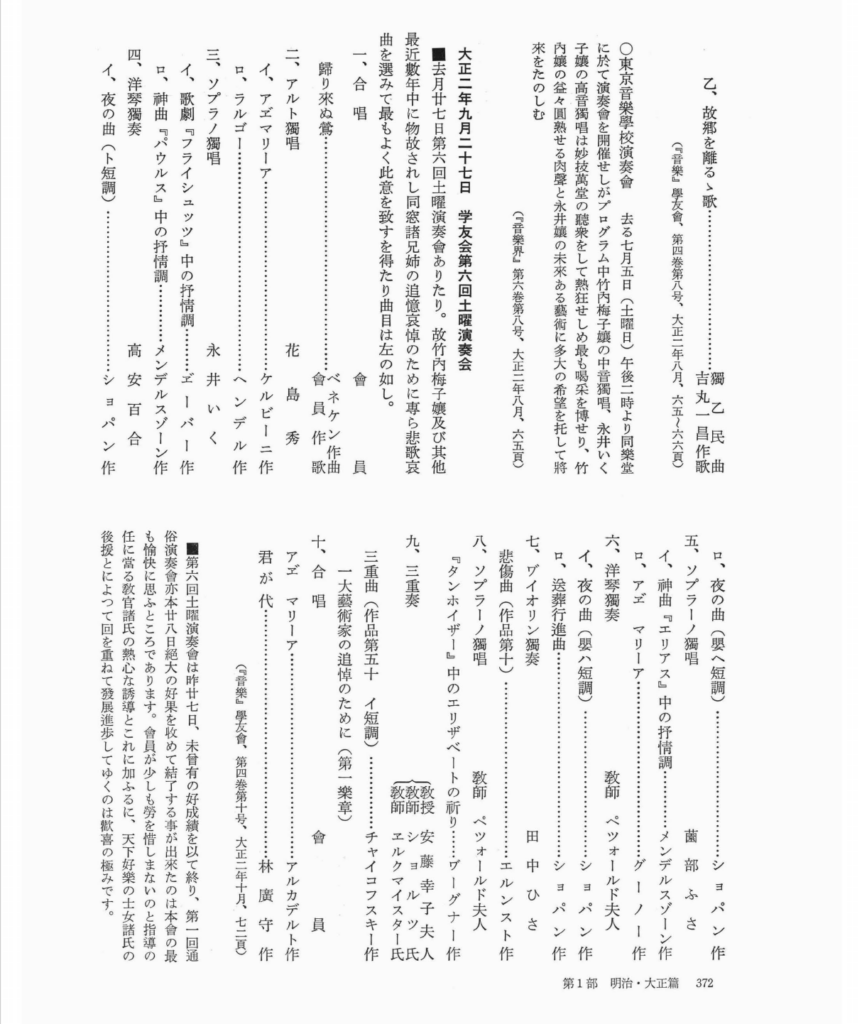

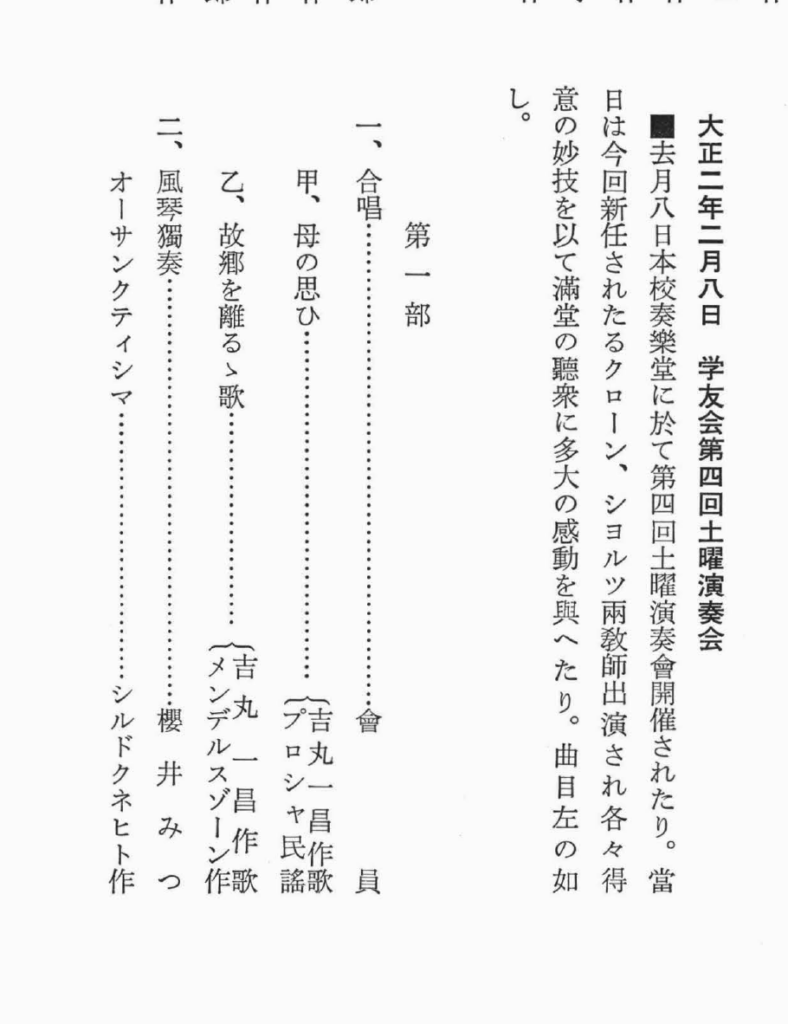

『東京芸術大学百年史 演奏会篇 第2巻』によると、1913年(大正2年)7月5日(吉田は『望郷の歌 吉丸一昌』で当該演奏会を6月19日と記していますが、ここでは『東京芸術大学百年史』に従います。)に合唱曲として披露されています。『新作唱歌 第五集』の発行日の直前です。「演奏會の爲に」とは記されているものの、『新作唱歌 第五集』への掲載を前提に作られていたのは確かでしょう(音楽学校での演奏において「伴奏」がついていたのかは不明)。

その後、1920年(大正9年)には『新案小学唱歌帖 尋常科第六学年』に、「ニ長調」、「二部合唱」のものが掲載されたようですし、1940年(昭和15年)には東京府師範学校聯合が編纂した『標準歌曲』(蛍雪書院)に、「変ホ長調」で伴奏付きの「三部合唱」として掲載されています。

なお、作品のタイトルは「こきょう」と読みます(上掲の『新作唱歌 第五集』の画像を参照ください)。

②原曲を探る

「Wikipedia」では、

ドイツ語原詞は、ドイツ民謡「Der letzte Abend」(最後の夜)または「Abschied」(別れ)と題する(曲を)原曲としたと伝えられている。

と解説されていますし、『故郷を離るる歌』について記された日本国内のウェブサイトもはほぼそのように記されています。

歌詞は以下のとおりです(一番のみ)

Wenn ich an den letzten Abend gedenk,

Als ich Abschied von dir nahm!

Wenn ich an den letzten Abend gedenk,

Als ich Abschied von dir nahm!

Ach, der Mond, der schien so hell,

Ich mußt scheiden von dir,

Doch mein Herz bleibt stets bei dir,

Nun ade, ade, ade, nun ade, ade, ade,

Feinsliebchen lebe wohl!

Nun ade, ade, ade, nun ade, ade, ade,

Feinsliebchen lebe wohl!

ドイツ中南部のフランケン地方の民謡ともされているが、原民謡はよく知られていない。

ともされていますが、やはり探ってみようという思いに駆られます。

というのも、果たして吉丸がこの歌詞の内容を「唱歌」とするに相応しいと考えたのだろうか、という疑問が湧いてきたからです。

現在日本で「原曲」(または「元歌」)とされている歌詞の翻訳はおおむね以下のとおりです。

昨晩のことを思い出すと、

君に別れを告げたあの夜を!

昨晩のことを思い出すと、

君に別れを告げたあの夜を!

ああ、月はとても明るく輝いていた、

私はあなたと別れる必要があった、

しかし、私の心はいつもあなたとともにいる、

さようなら、さようなら、さようなら、さようなら、さようなら、

愛しい人よ、さようなら!

さようなら、さようなら、さようなら、さようなら、さようなら、

愛しい人よ、さようなら!

(一番のみ/Deep Lによる自動翻訳)

「別れの歌」ではありますが、「失恋」を思わせる内容であり、個人的には「唱歌」の素材と断言するには少々無理があるような気がします。

「この点をある程度クリアにしなと編曲の方向性が定まらない…」と思い、締め切りが迫る中、引き続き「元歌」についての調査を進めます。

まずは「Der letzte Abend」(最後の夜)や「Abschied」(別れ)という言葉でウェブ検索してみますが、「これだ!」というものはヒットしません。しかし、歌詞の一部(例えば、「Wenn ich an den letzten Abend gedenk,」や「Nun ade, ade, ade, nun ade, ade, ade,」で試みたところ、いくつかの興味深いサイトに辿り着くことができました。

その一つが、「Volksliederarchiv」です。

「Nun ade, ade, ade, nun ade, ade, ade,」で検索した際にヒットしたのが、以下の曲でした。

調性は違いますし、メロディに少し違いが見られますが、『故郷を離るる歌』と同じものとみてよいでしょう。

(吉丸らが編纂に際し手を加えたものと推測されますが、今回はそれについて検討はしません。)

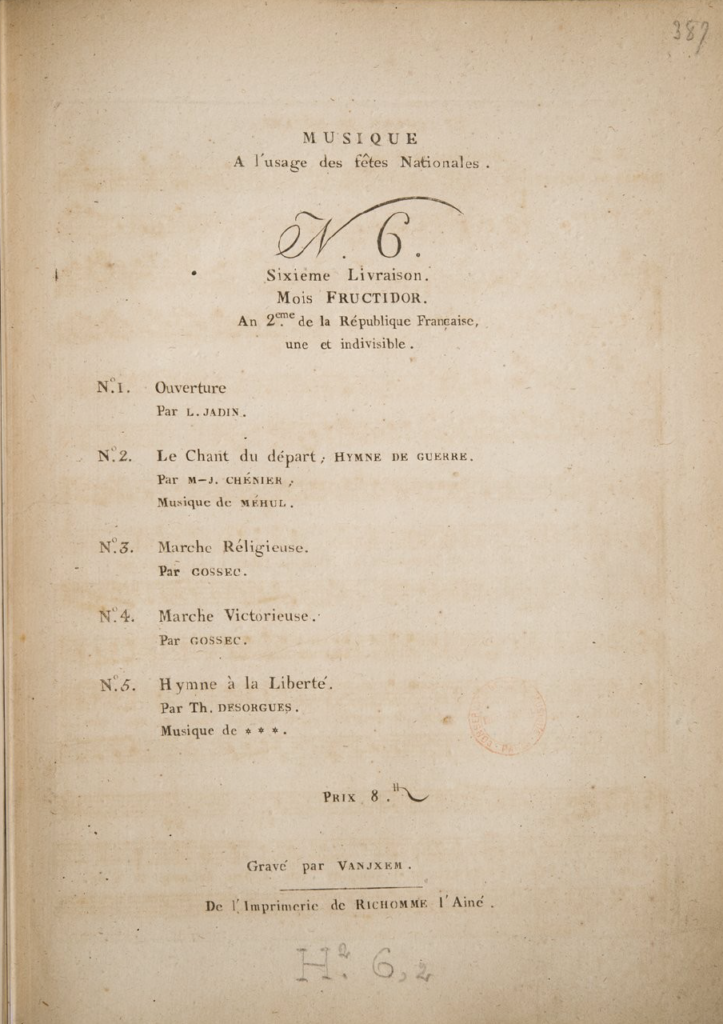

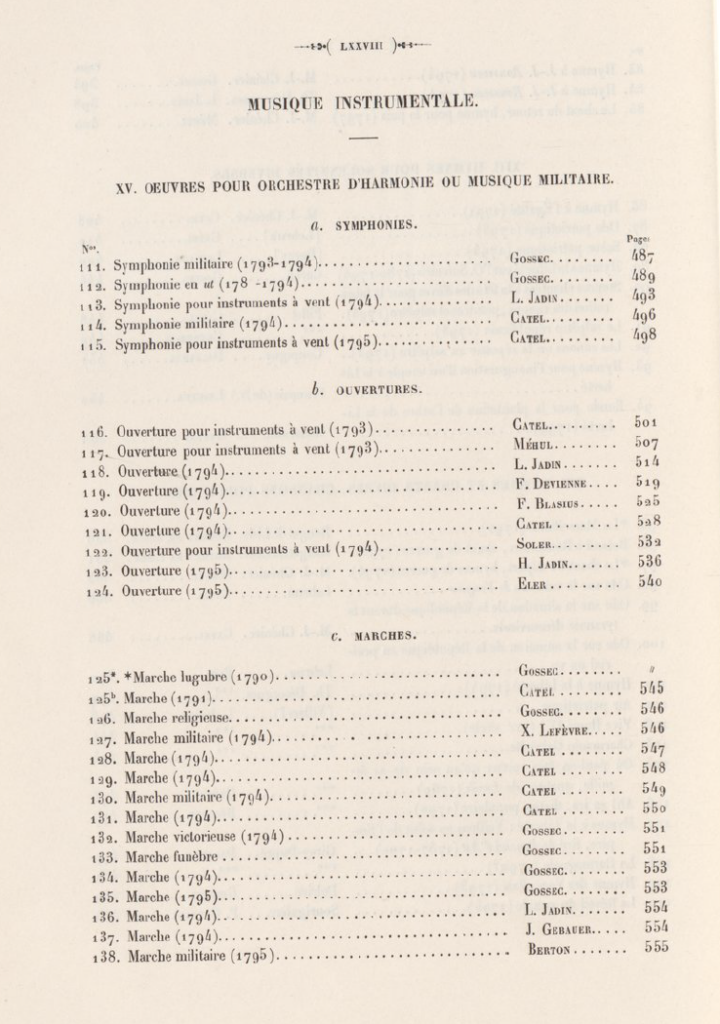

この曲(楽譜)については以下のような説明がついています。

作詞・作曲:作者不詳

ドイツ歌曲集(1856年、第101番「最後の夜」)および歌曲集II(1893年、第555番)

ヴォルフガング・シュタイニッツ著『民主的な性格を持つドイツ民謡』第64番

ベルクシュトラーセ、ライン川流域、シレジア、フランケン、テューリンゲン、オーデンヴァルトで口伝で広く伝承されている。同じメロディーで「Tränen hab ich viele viele vergossen(私はたくさんの涙を流した)」が歌われている。

しかし、これで「万事解決」とはいきません。このメロディに関連する楽曲がいくつか紹介されているのです。「民謡」ですから、当然「異版」のようなものが存在していてもおかしくはない(もっとも、本来「楽譜」などが存在するはずもないのでしょうが…)。「同じメロディーで「Tränen hab ich viele viele vergossen」が歌われている。」という記述も気になるところです。

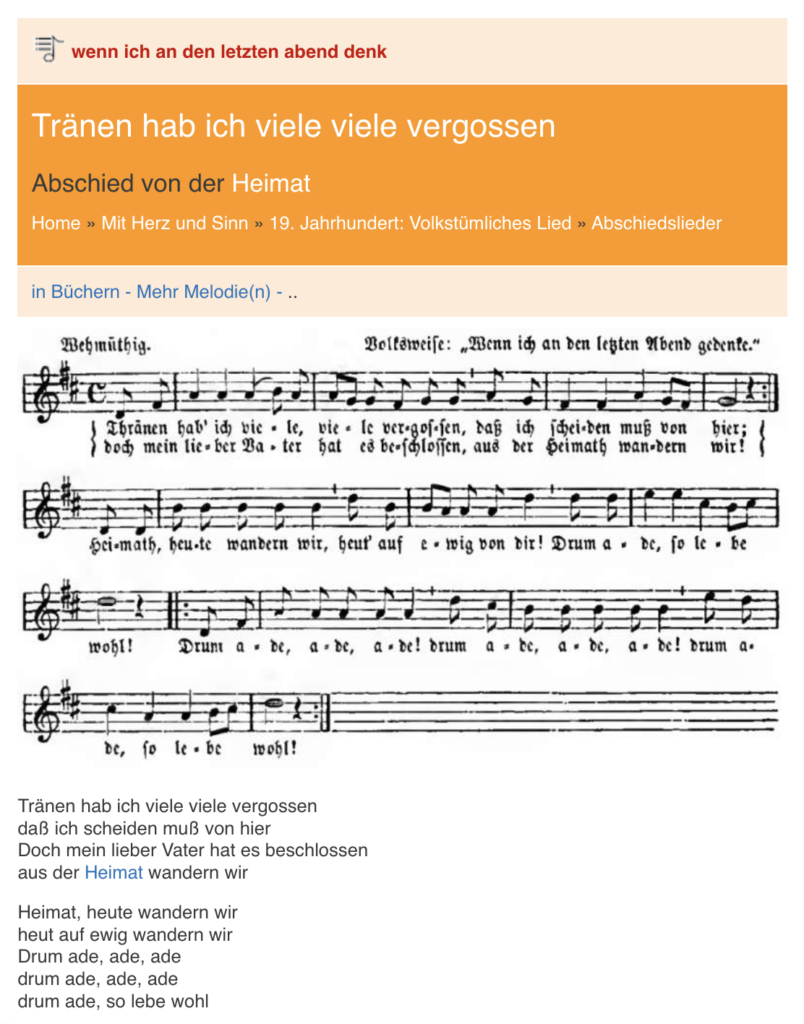

その『Tränen hab ich viele viele vergossen』もサイトで紹介されていました。

調性は違うものの、確かにメロディは「Wenn ich an den letzten Abend gedenk」という歌詞のものと同じです。この『Tränen hab ich viele viele vergossen』は、

作詞:ホフマン・フォン・ファラーズレーベン(1842年)

⾳楽:作曲者不明: 「Wenn ich an den letzten Abend gedenk(最後の夜を思い出すとき)」のメロディー(ホフマン・フォン・ファラーズレーベンによると、シレジアの⺠謡)

と説明されています。そして、

『Hundert Schullieder(100の学校唱歌)』(1848年、第3号)より ‒ ⼦供たちの視点から⾒た移⺠の歌。ここでは、ホフマン・フォン・ファラーズレーベンが11 歳から13 歳の⼦供たちのために書いたもの。

とも記されています。ここで重要なのが、「11 歳から13 歳の⼦供たちのために」書かれた、という点です。

ホフマン・フォン・ファラーズレーベンによる歌詞を翻訳すると以下のようになります。

私はたくさんの涙を流した

ここから離れなければならないから

でも、親愛なる⽗がそう決めた

故郷を離れるんだって

故郷よ、今⽇、私たちは旅⽴つ

今⽇、永遠に旅⽴つ

だから、さようなら、さようなら、さようなら

だから、さようなら、さようなら、さようなら

だから、さようなら、さようなら

(一番のみ/Deep Lによる自動翻訳)

上述のように「移民の歌」であり、それこそ、「故郷を離るる」歌と言えるような気がします。

直感ではあるのですが、吉丸一昌がこの『Tränen hab ich viele viele vergossen』を基に「作歌」したのではないか…

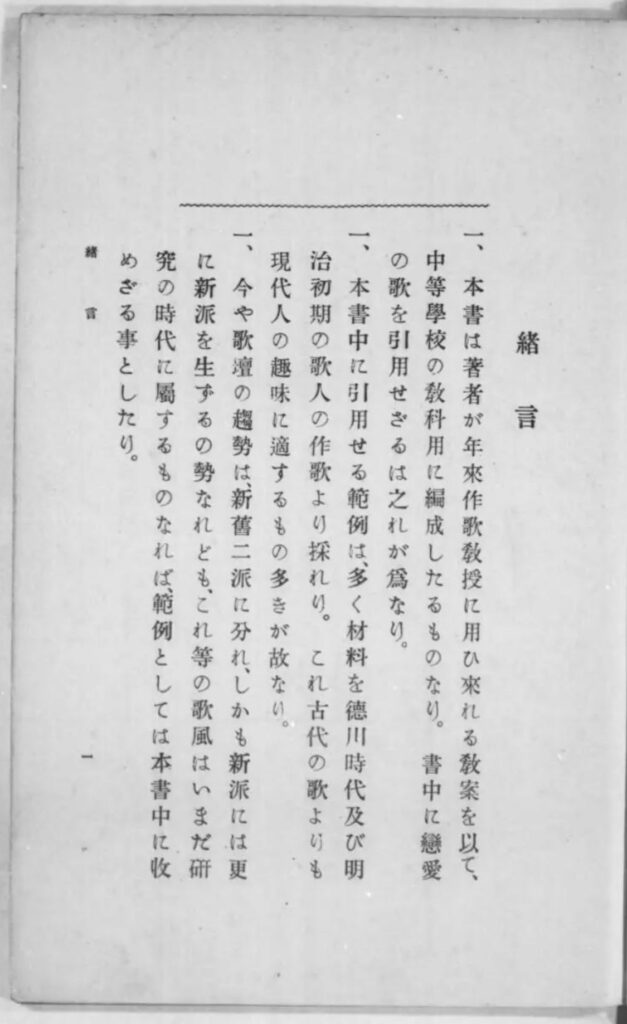

吉丸の著書に『新撰作歌法』(大正2年10月5日発行 敬文館)というものがあります。その緒言(しかも最初に)で吉丸はこう書いているのです。

「一、本書は著者が年來作歌教授に用ひ來れる教案を以て、中等學校の教科用に編成したるものなり。書中に戀愛の歌を引用せざるは之が爲なり。」

吉丸らが「恋愛の歌」を参照したと考えにくいポイントはこんなところにあると言ってもいいでしょう。

(2026年2月24日 追記)

また、酒井宏さんの研究によると、「新作唱歌 第三集」の緒言で吉丸は、

「本書所載の外国曲は、極めて邦人の趣味に合える名曲のみを取り、歌詞も出来うる限り原歌曲の意を酌んで、しかも我国語の音調を損ぜざれん事に力(つと)めたり」

と記しているとのこと。

吉丸らが『Tränen hab ich viele viele vergossen』(Abschied von der Heimat)を参照したと考えるに十分な根拠となり得ると思います。

もう一点あります。

最初の楽節(4小節)は繰り返されるのですが、今日原曲とされている「Wenn ich an den letzten Abend gedenk」は歌詞もそのまま繰り返されます。しかし、『Tränen hab ich viele viele vergossen』や吉丸は、楽節が繰り返される際に歌詞を変えています。もちろん吉丸が「Wenn ich an den letzten Abend gedenk」を基にしていたとしても(楽節が繰り返される際に)歌詞を変えた可能性はあるのでしょうが…。

なお、両曲とも「二部合唱」になった楽譜も残っていますので、合唱編曲の参考にしたことも十分に考えられます。

(「Volksliederarchiv」内で確認できます。)

ここまでの調査結果を酒井さんに報告したところ、「吉丸らが『Tränen hab ich viele viele vergossen』をベースにしたことは十分に考えられますね。」と返信をいただいたことから、私の中で編曲の方向性はほぼ定まりました。

ただ、「元歌」をただひとつの楽譜に断定していいのか…。

実は断定しにくいポイントがあります。

今一度、『新作唱歌 第五集』に掲載された楽譜を見てみましょう。

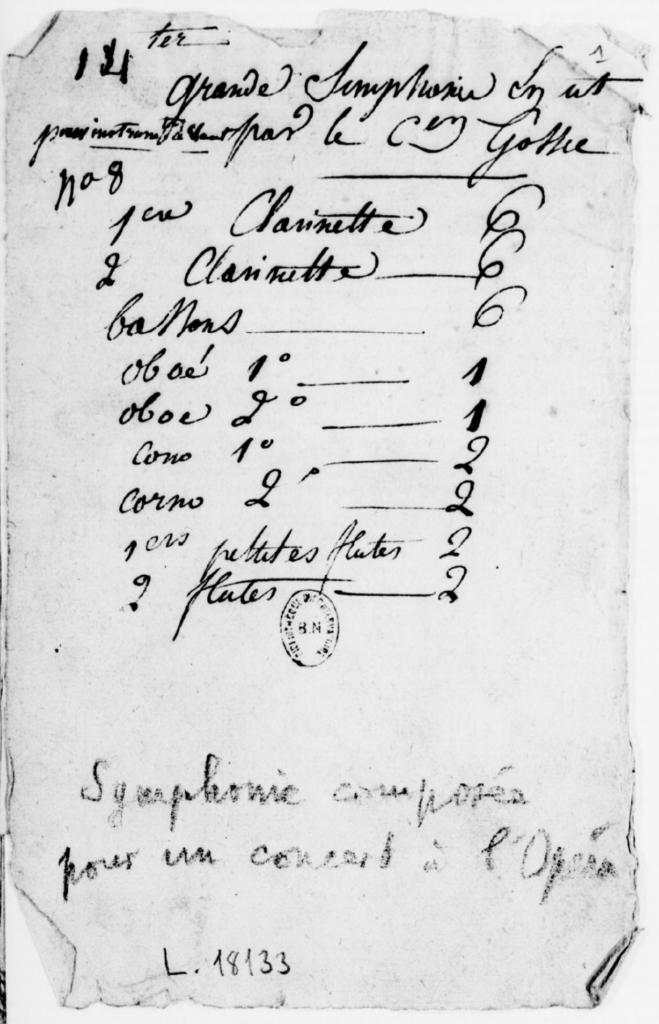

楽譜の最初に、「Mässig」と記されています。現在では「適度の」や「ほどよい中くらいの速さで」を意味する発想標語として用いられています。

この語が用いられているということは、吉丸らが参照した楽譜にも用いられていたのではないか、と考えることができます。しかし、『Tränen hab ich viele viele vergossen』の楽譜の冒頭に付されている発想標語は「Wehmütig」。「もの悲しい」、「物憂げに」、「悲しげに」を意味します。一方、「Wenn ich an den letzten Abend gedenk」の楽譜には「Sehr mässig」(とても穏やかに)と記されており、こちらの方がむしろ『故郷を離るる歌』に近い標記です。

もし、吉丸らが『Tränen hab ich viele viele vergossen』のみを参照していたのなら、標語を「Mässig」にした意図は何だったのか、という疑問は残ります。

『Tränen hab ich viele viele vergossen』の楽譜の右上には「Volksweise(民謡):Wenn ich an den letzten Abend gedenk」と記されていますので、「Wenn ich an den letzten Abend gedenk」の楽譜も参照した可能性はゼロではないと思います。

ちなみに、『新作唱歌』を校閲した島崎はドイツ留学の経験がありますので(1902〜1906年)、多くの楽譜を持ち帰り、それらの中にこうした民謡を収めた曲集も多数あったのではないかと推測できますし、「Wenn ich an den letzten Abend gedenk」、『Tränen hab ich viele viele vergossen』双方が吉丸らの手許にあったと考えることは可能でしょう。

あくまでも個人的な解釈なのですが、いくつもの『故郷を離るる歌』を聴くにつけ、内容と「テンポ感」とが合っていないように感じられるのです。ストレートに言えば、「少々速いのではないか」、ということです。これは、その後多くの楽譜に付されている「Moderato」という標語によるものと思われるのですが、既述の『標準歌曲』で既に用いられています。おそらく「Mässig(mäßig)」を「適度の」や「ほどよい中くらいの速さで」と解釈しイタリア語表記に変えたのだろうと思われます。

私自身は『Tränen hab ich viele viele vergossen』に込められた「Wehmütig」の気分が不可欠なように思っています。ですから、個人的には「Wehmütig」の気分を持った「適度な」速さ、つまり、やや緩やかなテンポの方が良いと思っています。

「適度」や「ほどよさ」というものは曲の性格によって違うもの、私は「Mässig」が特定の、あるいは一定範囲の「テンポ」を規定した標語ではない、と思いたいのです(「Moderato」や「Allegro」といったイタリア語も語源を辿ればテンポを規定する用語でないことはご存知のとおりです)。もちろん、曲の持つ「気分」がテンポに与える影響は大きいのですが、例えば、「適度の」や「ほどよい中くらいの速さで」という意味で「Mässig」を使ったとき、「Wenn ich an den letzten Abend gedenk」のように「Sehr」が付くと、「非常に適度に」や「とてもほどよい中くらいの速さ」と、少々訳がわからなくなってしまいます。ここでの「Mässig」は「節度を持って」、「穏やかに」と解すことができると個人的にはと考えます。そう解すれば、「Sehr」がついても、「非常に節度を持って」や「とても穏やかに」となります。

「Mässig」は「bewegt」や 「geschwind」、 「langsam」などの言葉を伴うことで「適度な」や「ほどよく」という意味を持つように感じるのですが、その辺りはドイツ語の専門家に尋ねてみる必要がありそうです。

以上のような背景から、編曲の方向性はある程度定まったもののまだまだスッキリしない状態でしたが、以下のサイトにたどり着いたことでようやく光が見えてきたのです。

二木紘三のうた物語

2007年9月4日(2022年1月20日改稿)付の記事で二木さまが『故郷を離るる歌』の「原典」を探っておられます。

(この記事、何とWikipediaの脚注に置かれていたのです。もっと早く気づくべきでした…)

https://duarbo.air-nifty.com/songs/2007/09/post_d5d3.html

さらに、この二木さまの記事を通して次のブログを知ることになります。

唱歌深層 尋常小学唱歌『歌詞評釈』から分かる「故郷」「朧月夜」のホント

ここでは、崎山輝一郎さまが「《故郷を離るる歌》原曲/元歌を探索する」という記事を書いておられます(2020年3月31日から4月7日)。

http://blog.livedoor.jp/kiichirou_sakiyama/archives/cat_1274947.html

ここでは、「Der letzte Abend 」が『故郷を離るる歌』の元歌であることがなぜ通説となったのか、その経緯が詳細に調査・考察されており、特に目を惹きます。

これら『Tränen hab ich viele viele vergossen』(Abschied von der Heimat)が元歌であるとする記事に出会ったことで、私は、自身の当初の読み、疑問が決して見当違いのもではなかったことに安堵しました。

(とは言え、私は、「Der letzte Abend」も参照されていた可能性があることを否定するわけではありません。)

それにしても、『故郷を離るる歌』にも「異版」(作曲:メンデルスゾーン/原詩:ハイネ)があったことは新鮮な驚きです(崎山さまの記事参照)。『東京芸術大学百年史 演奏会篇 第2巻』を読み返すと、確かに、ここで検討したものの5か月前、大正2年2月8日の土曜演奏会で演奏されています。

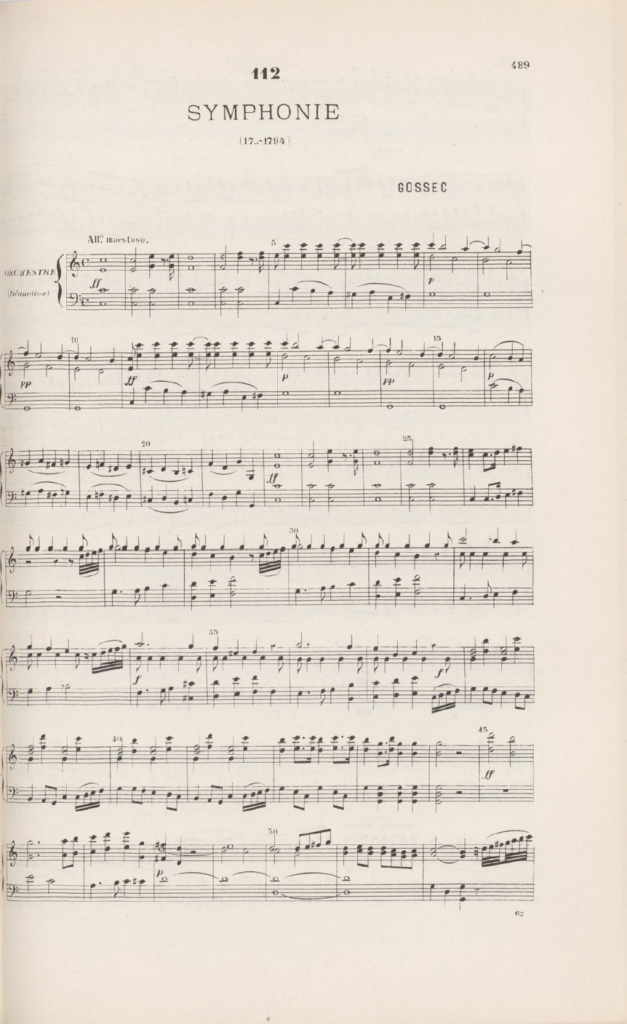

メンデルスゾーンによる「元歌」は以下のようなものです。

そして、ハイネによる詞です。

私と一緒に逃げ出して、私の妻になってください。

そして、私の胸の中で休んでください。

遠い異国で、私の心が

あなたの祖国であり、実家であるように。

(一番のみ/Deep Lによる自動翻訳)

吉丸がどのような歌詞を付けたのかは、上記崎山さまのサイトを参照ください。

ちなみに、メンデルスゾーンの歌曲等の作詞者には、ハイネやゲーテのほか、ホフマン・フォン・ファラーズレーベンも名を連ねています。こんなところにも『Tränen hab ich viele viele vergossen』(Abschied von der Heimat)が元歌であるのではないか、と考えるヒントがあるようにも思われます。

しかしながら、作編曲に携わる者としての最大の疑問は、崎山さまも最後に言及されているように、メロディの音が一部変えられている点。いずれ調査・研究してみようと考えています。

(2026年2月4日 追記)

本記事をX(旧ツイッター)で紹介していましたところ、アカウント名「唱歌深層」さまから、以下のブログを紹介していただきました。

言世と一昌の夢幻問答_尋常小学唱歌と早春賦の秘密

https://ameblo.jp/kotoyo-sakiyama/entry-12579528539.html

このブログの第151話から第158話に、『故郷を離るる歌』の元歌に関する考察が詳細に記されています。ぜひお読みいただきたいと思います。

(改めて、酒井さんや私の考察が見当違いのものでなかったことに安堵しました。)

ここでは、上記の二木さまのブログが、崎山輝一郎さまの指摘により書き換えられていたことも分かります。

なお、YouTubeには、「ついに登場、「故郷を離るる歌」 の忘れ去られた原曲、ドイツ歌姫によるドイツ語版 Der letzte Abend (Untertitel)/The Last Evening (subtitles)」という動画が挙げられていますが、これは、吉丸らが発表した楽譜に「Der letzte Abend」の歌詞を乗せたものです。元の民謡から音が一部変更されていることを全く無視したものであり(おそらくご存じなかったのでしょう)、これを「原曲」として発表することには無理がある、ということを指摘しておきます。

さて、独唱と吹奏楽のための編曲、前奏(私自身の創作)に続き『Tränen hab ich viele viele vergossen』(Abschied von der Heimat)が歌われます(一番のみ/もちろんドイツ語で)。間奏(前奏に基づく)を挟み吉丸作歌の『故郷を離るる歌』(これも一番のみですが…)が歌われる、という構成です。いくつかの声部が歌を装飾しますが、和声は基本的に吉丸らの歌に従っており、複雑な和音は間奏部を除き一切使っていません。

そして、楽譜の冒頭にはあえて「Mässig(mäßig)」と記しました。「節度を持って」、「穏やかに」という意味で用いています。

2026年2月22日(日)、「大分県庁職員吹奏楽団 定期演奏会 2026」で幾嶋明日香さんの独唱により演奏されました。