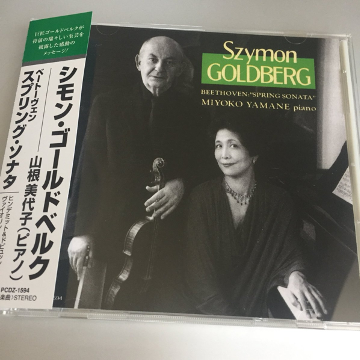

最近、シモン・ゴールドベルクの録音を集め始めた。これは晩年1991年(82歳)の録音。何という奥の深さ。

人格が音楽に現れるとはこういうことなのか…(もちろんお会いしたことはないけど…)私はまだまだ音楽のことを何ひとつ分かっていない…、とさえ思わされるのだった。

シモン・ゴールドベルクという人に関心を抱くきっかけとなったのがこの本⬇️

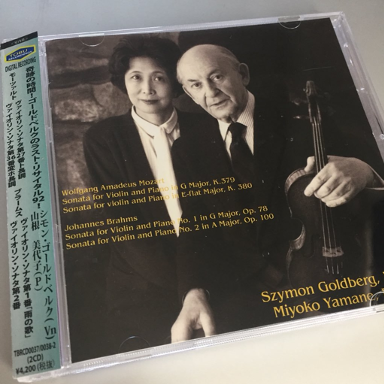

特に「箴言」集や、彼から薫陶を受けた方々の話(彼の教え)は、私が音楽をやっていく上での指標のひとつになりつつある

(2018年5月9日)

饒舌多弁ではない。本質を突いたかのような真摯な語り口だ。

最晩年のライブという情報が先にあるからだろうが、音の擦れ具合いや微妙な音程の不安定さまでが「味」として感じられるのが不思議…

シモン・ゴールドベルクという人の生き様を見せつけられる思い。

(2018年5月11日)

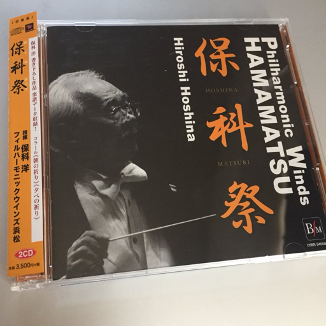

保科洋氏の「読み聞かせの語り口」には、ゴールドベルクと相通じるものを感じる。

それにしても、「交響曲第2番」の崇高さといったら…。このような作品はもう生まれてはこないのではないか、と思ってしまう。

話は2月に遡るが、保科氏の『交響曲第2番』とカレル・フサの『プラハ1968年のための音楽』が並べられた『桃太郎バンド』の演奏会を大阪で聴いた際強く思ったのが、「こうした作品は今後生まれてくることはないだろうなぁ…いや、生まれてくるような世の中にしてはならないのだ」ということ。そして、作曲家お二人が歩まれた苦難の時代を(当然ながら)体験していない世代(演奏者も聴衆も)が作品や演奏を通じて語り継いでいかねばならないのだ、ということ。そういう意味でも2月の『桃太郎バンド』の演奏会は意義深いものだった。

(2018年5月11日)

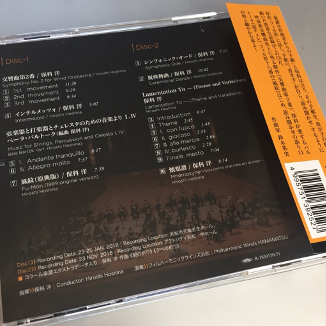

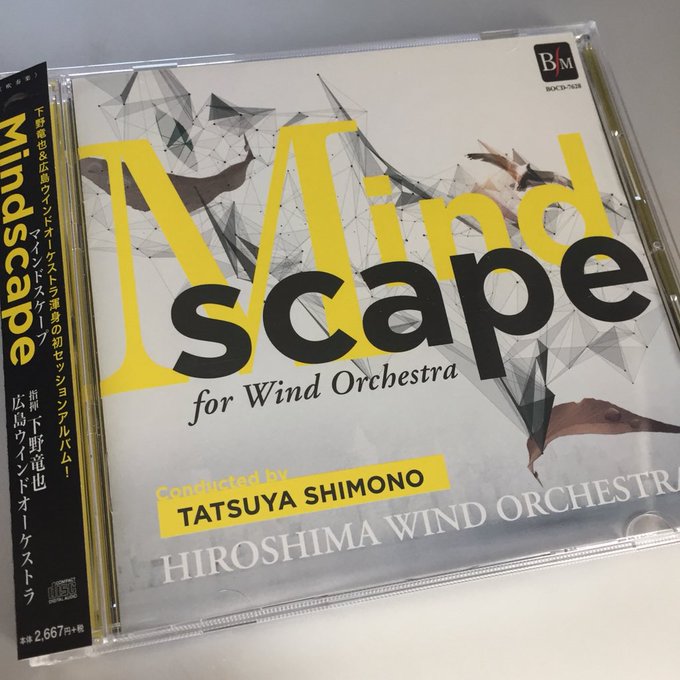

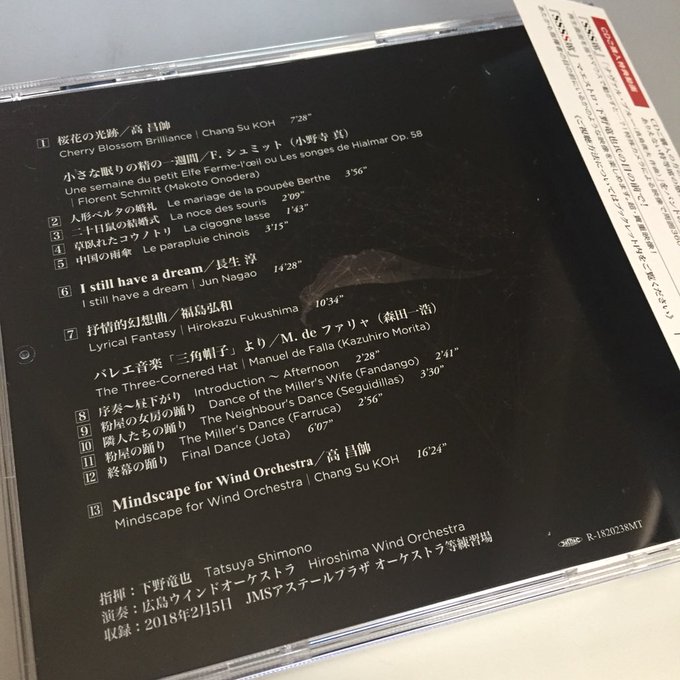

「フォルテやピアノは物理的な音量だけではない。その曲その場面に相応しいであろう色・質感こそ大切」という実は当然のこと(しかし、なかなか実現できない…)を思い知らせてくれる下野氏&広島ウインドと保科氏&フィル浜の演奏。

「強弱」の感覚は作曲家によって当然異なるし、演奏者によっても異なるのだから、色合いや質感、性格といったものをまず考える…と一緒にやってきた仲間たちにも言ってきたっけ…。

曲が違えば同じフォルテの記号でも同じ音にはならない…当たり前なのだけど。

(2018年5月14日)