ヴェルディやワーグナーの生誕200周年の影に隠れてしまっているが、今年は、ポーランドのルトスワフスキの生誕100周年。私の場合、どうしても同時代の作曲家の方に興味が向いてしまう。

特に、厳しい時代を生き抜いてきた人の音楽には、全てが共感出来るとは言えないものの、何か深いものを、そして厳しさというようなものを感じてしまう。これは作曲に限ったことではない。演奏だってそうだと思う。音楽の深さ、それは人生、人間の深さということだろう。

(2013年8月21日)

ヴィルヘルム・ケンプ (1895-1991) といえば、20世紀を代表する名演奏家のひとり。バッハからベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ブラームスに至るドイツ音楽を得意とし高い評価を受けた。

現代では完璧な技巧による庇護のない演奏が求められる傾向にあるように思うが、ケンプは技巧よりも即興的なファンタジー、精神性を重んじる演奏スタイル。深い精神性にえ、あふれる高揚感、視野の広い楽曲把握、自在に揺れながらも決して気まぐれではない柔らかで自然なテンポ操作…。そんな彼のスタイルは、フルトヴェングラーと少なからず共通する所があるようで、実際フルトヴェングラーは、同時代に活躍したピアニストの中も、特にケンプに深い関心と理解とを示したと伝えられている。

ただ、その実演もムラが多く、好調時には文字通り「奇跡」と言える演奏だったが、不調時にはミスも多く、それをたまたま聴いた評論家からは不評をかうこともあったようだ。

彼は自身を「作曲家」として捉えていたようで、若い頃は技巧的な練習に熱心に励むことはなかったという。

第2次大戦後、一時演奏禁止になったことで、逆に技巧的な弱さをある程度克服することができたと言われている。

彼は、きっと己の技巧的な弱さを知っていたのだ。己の弱さに真摯に向かう姿勢を持ち続けた(と思われる)彼の演奏に時々耳を傾けたくなる。

そのケンプ、こんな言葉を残している。

「技術などいらないんですよ。肝心なのは、ちょうどその時に、ちょうどの鍵盤を押す、ということなんですから。」

それが技術なんだと…。

己の弱さを克服したからこそ口にできる言葉だろう。

(2011年)

ベニー・グッドマン(1909-1986)、言わずと知れた「スウィングの王様」だが、彼はクラシック音楽のジャンルへも大変興味深い録音を残している。

このアルバムは、各曲の作曲者との共演という、とても面白ものになっている。

バルトーク作品以外はそれぞれ作曲者が指揮者として、バルトークはピアニストとして共演している。(別の角度から見れば、前に書いた「自作自演」)

ジャズを中心に活動している方がクラシックも、という例はもちろん現代にもある。

チック・コリア(1941-)やキース・ジャレット(1945-)がバッハやモーツァルトを取り上げた例もあるし、ウィントン・マルサリス(1961-)の活動もある。

クラシック音楽とジャズの関係はおそらく、ガーシュウィン(1898-1937)から始まるのだが、その後、この関係はとても幸せなものとなったのではないかと思う。

互いに影響し合いながら、ある意味新しい音楽の形を生み出したといってもいい。

「特定の宗教を超えた・・・」(「信仰と音楽/ブルックナー」参照)ではないけれども、ジャンルを超えた邂逅は作曲面でも演奏面でも次代へのメッセージを残してくれていると言ってもいいだろう。

「即興性」という観点から、チック・コリアとバッハの関係も面白いと思うのだが、楽器は違えどベニー・グッドマンならバッハとどう向き合ったであろうか?

(まぁ、時代的にもバッハにクラリネットのための作品がない、ということはあるのだが…)

上記のアルバム以外にも、モーツァルトやウェーバーの協奏曲なども残している彼のバッハを聴いてみたかった。

(2011年)

大「バッハ」の残した傑作のひとつ、『フーガの技法』。

文字通り、バッハが「フーガの技法」をとことん突き詰めた作品集だ。

その中の未完の一曲(『フーガの技法』とは関係なく作曲されていたのではないか、という研究もある)に、バッハは自らの名前を堂々音符で書き込んでいる(ただし、それを意図していたのかどうかは…)。

この曲の第3主題として登場する。

B(変ロ)-A(イ)-C(ハ)-H(ロ)

と、いうわけだ(カッコ内は日本音名)。

この主題が登場した後、フーガは終止線が引かれぬまま…。

現在では、こうして人の名前などを音名に当てはめてテーマを創る技法は普通に行われているが当時からそのようなことが行われていたとは…、さすが大「バッハ」だ。

未完というのが何ともミステリアスだったりもするが、まさに音楽に、楽譜に命を吹き込んだ、というわけだ…。なんとも「風雅」だ。

大「バッハ」に魅せられ、

B(変ロ)-A(イ)-C(ハ)-H(ロ)という主題を独自の技法で展開させた作曲家が数多く出た(そうした作品を集めたCDのあるようだ)ことからも彼の偉大さがわかる気がする。

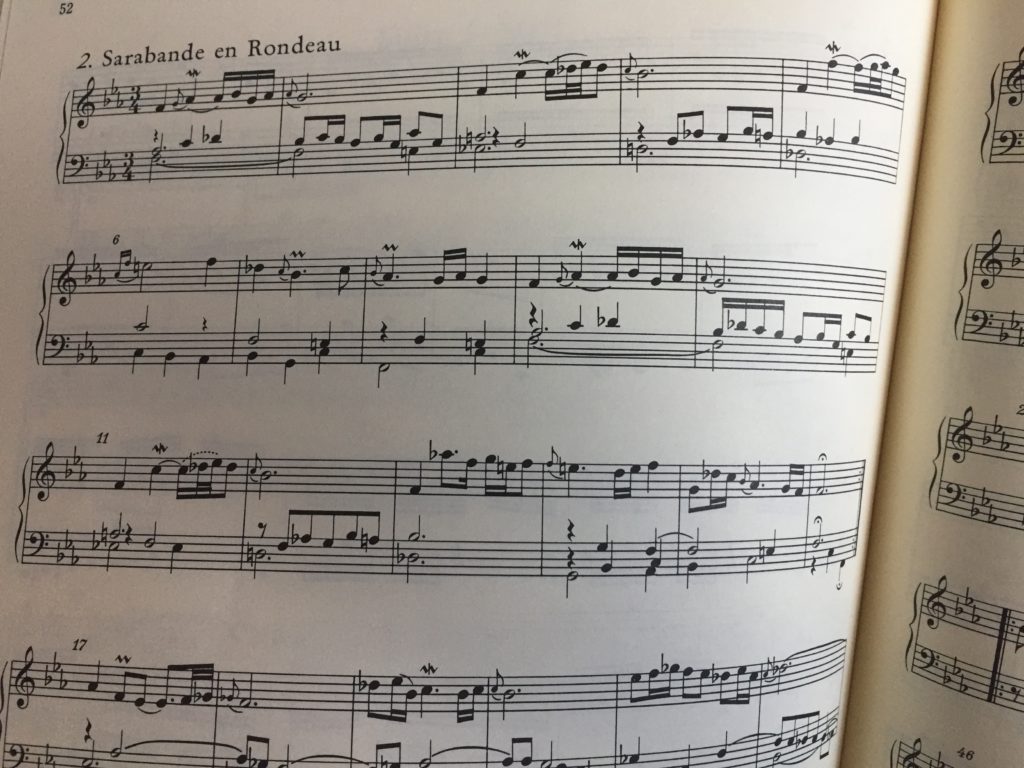

もっとも、この音型、音高は全音分低いAs(変イ)-G(ト)-B(変ロ)-A(イ)だがバッハの別の作品で見ることができる。『組曲へ短調 BVW823』の第2曲目、かなり耳に残る使われ方だ(音型の前に一音加わっているし、主題的な要素ではないのだが)。

そう、耳に残る、といえばショスタコーヴィチが『交響曲第10番』や『弦楽四重奏曲第8番』に織り込んだD(ニ)-S(=Es/変ホ)-C(ハ)-H(ロ)という音型、これも自らの名前から導き出したものだが、比較的狭い音域での半音階的な進行は、どこかバッハと共通するものを感じる。バッハの『平均律クラヴィーア曲集』に倣った、『24の前奏曲とフーガ』という作品があるようにショスタコーヴィチがバッハから受けた影響は小さくない。こうした音型を作品に用いることも必然だったのか…?

(2011年)

好き嫌いだけでは選曲も演奏もできない。自分の仕事はそういうものだと思っている。

もちろん、個人的な好き嫌いはあるけど、仕事の場ではそれを公然と言うべきではないと思っている。

要は、音楽に、楽譜に向き合う姿勢だと思う。どんなに演奏しても何も感じないものもあるのは確か。それでも、常に新しく取り組む気持ちだけは持っていたい。そのうち、「あぁ、そうだったんだ」と思うものが出てくるものだ

「前に言われたことと違います」とプレーヤーが言うこともあるが、考えは変わるもの、自分の考えやイメージを伝えることが大事。もちろん、最低限守るべきものはあるけど。

何度もやったものでも常に新しい気持ちで取り組むこと、その気持ちだけは忘れないようにしたい。

そう思うようなってから、楽譜の書き方も変わってきたような気がしている。

(2013年6月7日)

バッハやベートーヴェンが自作をどう演奏していたのか、ということはいつも考える。

「自作自演」だ。

技術の進歩もあり、現代は様々な「自作自演」を聴くことができる。

作品や作曲家によっては、「自作自演」はつまらないと思うこともあるが、作曲者の作品に対する想いを伺うヒントにはなっているように思う。

しかし何よりも、指揮をする作曲家が演奏者に対しどう向き合っているのかが気になる。

私の場合、正直言って、自分の書いた楽譜を指揮することほど嫌なことはない。

嫌というか、難しい…。

他の楽譜と向き合っている方がどれほど楽か…。

奏者に注文つけるときも、つい低姿勢になってしまう。

確かに、人が書いた音符よりも、自分が書いた音符の方がかわいいし大切。

他の曲では、極端な場合、不必要だと思った音はバッサリとやってしまうこともあるのに、自分の書いた音は…。

しかし、演奏者はシビア。その曲(楽譜)のことを一番知っている(はず)の人が目の前に立っているのだから、その目はより厳しい。

演奏者からの疑問にちゃんと答えられなければ、あるいは簡単に楽譜に手を加えようものなら、

「こいつ、ちゃんと考えて書いているのか…?」

ということになる。

だから、自分の楽譜を演奏する時は、出来る限り、演奏者の目で望むようには心がけている。時々、「誰だ、こんなこと書いたのは!?」と、声を発してしまうことも…

作・編曲者の目と演奏者の目、ある意味、二重人格になりつつある…。

(2006年)

イギリスの作曲家エドワード・エルガー卿(Sir Edward Elgar 1857-1934)の名前は知らなくても、「威風堂々」 (Pomp and Sircumstance) と題された行進曲は耳にしたことがある方も多いはず(この行進曲の第1番はイギリス第2の国歌とも称されるほどの名旋律)。

そのエルガーの作品の中に「謎」 (Enigma) という、管弦楽のための変奏曲がある。

エルガーが自ら創作したテーマと14の変奏から成っているのだが、それぞれの変奏にイニシャルが付されている(これが第1の「謎」)。

今日では、それらが何を表しているのかは解き明かされているが、エルガー自身が、「この曲の真のテーマは姿を見せない」と語っていることから、全体を通した大きなテーマがこの曲にはあるようだ(これが第2の「謎」か…?)。

エルガー本人は生前、これら二つの謎を自ら明かすことは無かったという。

第2の「謎」は依然不明のようだが、「謎」はナゾのままでもいいんじゃないか、という気もする。

確かに人間は、「謎」を解くことによって、進化してきた側面があると思う。

文化、芸術、学問、科学技術などなど…、これらの発達も、いわば「謎解き」にある…。

そう思うのだ。

一応音楽に関わる仕事はしているのだが、「謎」がある方が楽しい!!

すべての「謎」が解明されてしまっては、多分人生も楽しくないような気がしている。

まぁ、生命に関わる「謎」以外は、ほどほどに解明されることを願ってはいるが…。

(2006年)

数年前、生演奏を売りにしていた東京のスナック経営者が、使用料の不払いを理由に逮捕されたというニュースがあった。

おそらく、「何がいけないの?」と思う方も多かったのではないかと思う。

簡単に言えば、「他人」が作ったもの(音楽)で商売をしていたということ、しかも「無断」で…、ということだ。オリジナルの曲を演奏して商売をするのであれば何ら問題なかったわけだが…

「音楽は誰のものでもない、みんなのものだ!!」と反論される方もいるようだが、よくよく考えてみよう。

もし、自分が作ったものが無断で複製されて商売に使われたら…(これは音楽に限ったことではなく…)

「著作権法」という法律がある。

これは、「もの」を作った人の権利を一定期間守るための法律。それ(作品)が出来上がった時点で「著作権」は発生するのだ。

作品を複製したり、録音したり、販売したりと、それらを決定する権利があるのは「著作権者」(「作った人」、あるいは「作った人」と契約した業者等)なのだ。

しかし、著作権を管理するということは大変なことだ。だから、音楽の場合はJASRACのような管理団体に著作物の管理を委託するわけ…。

もちろん、これは日本国内だけのことではない。著作権に関する国際条約もありJASRACは諸外国の管理団体とも提携しているので、「分からなけりゃ大丈夫」は通用しない。

そもそもお金を出してCDなり楽譜を買ったからといって、音楽そのものが自分のものになったというわけではないのだ(そこを曲解して、「音楽はみんなのものだから…」という人が多い…)。

CDや楽譜の「所有権」と、音楽を利用する権利を同じに考えてはならないのだ。(もちろん、個人的に楽しむ分には何の問題もない。)

どこかの自治体のように、所有する絵画を全部捨ててしまったという問題も、結局、作者に「著作権」があるという意識が全くないことから起こってしまったと思えてならない。

公表されている音楽を利用して商売をするなら、まずは、作った人に対する敬意と感謝を!!

(2006年)