「表現のためのアクセント」と「拍節リズム」がいつの頃からか混同して考えられるようになった…と仮定し、いつ頃から、どのような背景でそうなったのかを推測してみよう。

先に触れたアーノンクールの指摘(「第5回」を参照)にあった、バロック期の音楽におけるヒエラルキー(階級制)、これはひとつのポイントになりそうだ。

このヒエラルキー(私自身は既に述べたとおり「表現としての」強弱関係だと思っている)は、後の時代に著される数多の理論書で述べられる、「拍節」における「強拍・弱拍」の概念と一致する。

こうしたヒエラルキーがフランス革命以後はほとんど存在しないということもアーノンクールは言っていたが、この「フランス革命以後」というのもポイントのひとつとなりそうだ。

フランス革命以後、音楽の世界で何が変わったかというと、音楽を享受し、支える層が、貴族層から市民層へ移っていったことだ。そこで何が必要となるか…

「出版」と「教育」だ(もちろん「楽器」もそうだ)!

音楽が貴族層にとっての「教養」であった時代、作曲家は楽譜に多くを書き込むことはなかったが、市民層に音楽が広まるにつれ、作曲家は演奏指示を細かく書いていくことになる。アーティキュレーションもそのひとつだが、作曲家によって考え方(意味)、書き方は異なる。出版者にとって、こうした違いをそのまま反映することは、混乱を招きかねない。記号に一定の意味を定めるのが最善だ。こうして生まれたのが、現在私たちが使っている点(・)のスタッカートなのだ(笑)

音楽の「規則」を分かりやすく市民層に伝える(教育する)にも、標準となるものが必要となるのではないだろうか…

特定の音楽家なり理論家の考え方が標準化したとも考えられるし、何人かの考え方をひとつにまとめ標準化した、とも考えられる。

この過程で「表現のためのアクセント」と「拍節」リズムが混同して論じられるようになった(むしろ「拍節アクセント優位」になった)のでは、と考えることはできないだろうか。

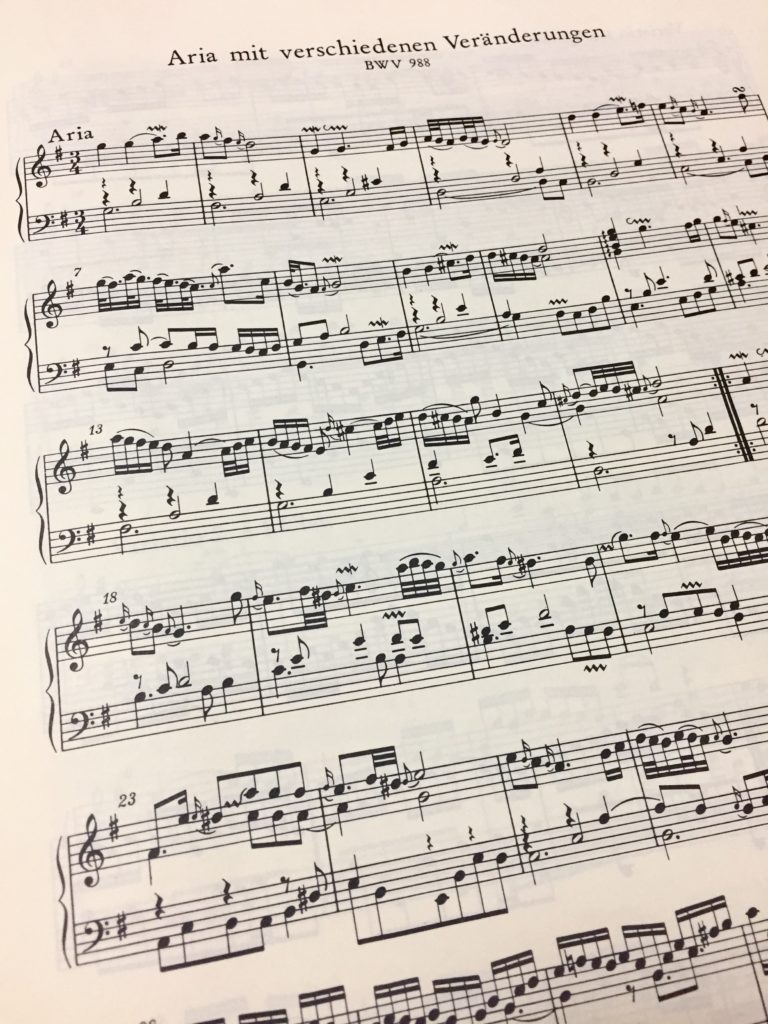

「第6回」で触れた、レオポルド・モーツァルトやツェルニーのみならず、C.P.E.バッハ(『正しいクラヴィーア奏法』)、テュルク(『クラヴィーア教本』)、クヴァンツ(『フルート演奏試論』)など、18世紀には、現代においても名著とされる書物が次々と著され、それらはヨーロッパ中で高く評価されていたという。つまり、あらゆる地域で役立ったということだが、そうしたもののエッセンスを集めた(特に市民層向けの)教本が出版されたとしても不思議ではないだろう。

ただし、これら音楽家なり理論家の考え方は国や地域によっても異なるし、当然言語の違いも大きく影響しているはずだから、標準化することは極めて難しい。かつ時間を要する作業ではあるはずだ。

結果、アーノンクールが「フランス革命以後はほとんど存在しない」と言っていたヒエラルキーが、「拍節内の強弱関係」として伝えられ続けた…

そう考えるのは、ちょっと厳しいかな…?

もっと当時の出版物などを手に入れて、詳細な研究をすれば面白いのだろうが、それには時間と労力(語学力も)が必要だし、場合によっては資金だって必要だ。

今の私には(資金も含め)そんな余裕はない。

ましてや、「拍節」や「リズム」について世界各国でどのような教育が行われているかもつかんでいない状態だ…。

ここまでいろいろ書いてきたが、本稿は「研究論文」ではない。

私に何か結論めいたものを導き出そうという意図がないことをご承知おきくださいませ。

| カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ 正しいクラヴィーア奏法 第一部 中古価格 |

| カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ 正しいクラヴィーア奏法 第二部 中古価格 |

| 中古価格 |

| 中古価格 |

「第8回」につづく

「第6回」にもどる