行進曲「べっぷ」。

團伊玖磨作曲のこの作品、どれほどの方がご存知だろうか?

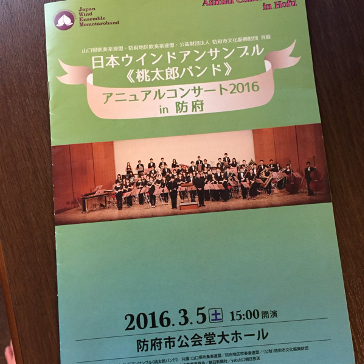

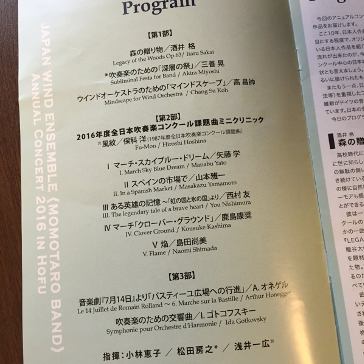

毎年恒例の「別府大分毎日マラソン」の開催25回目の年(1976年)に作曲されたものだ。(下の写真、「第50回別府国際マラソン」となっているが…)

おそらく、大分県内でもこの曲の存在を知る人はほとんどいないだろう(余程吹奏楽に関わりを持たない限り)。

名曲『祝典行進曲』の作曲者らしい、気品ある4拍子のグランド・マーチだ。

(註:以下、「楽譜」とは「出版譜」のこと)

私は2006年に大分県警察音楽隊で仕事をさせていただくようになってからこの曲の存在を知った(隊所有の楽譜で)。

好き嫌いは別として、やはり地元にゆかりのある曲は大切にしていかねば、との思いもあったので、こちらも毎年恒例の「定期演奏会」でいつか取り上げようと思った。

2016年2月、その機会は訪れた(というより、楽長の権限でプログラムに入れた)。

準備に一苦労した。

まず、スコア(総譜またはコンデンスド)が行方不明。自分で作成するしかなかった。

ただ、各パート譜を細かにチェックできたのは良かった(正誤表をもとにパート譜への書き込みをしつつ)。

実はこの過程で、楽譜の不備が原因で音楽作品が埋もれてしまうことがあるのかもしれないと、思ったのだ。それは、作者自身によるものと、楽譜を制作した側に問題がある場合とがある。「べっぷ」の場合は後者かな…。

「べっぷ」のパート譜は五線紙に手書きされた(かなり乱雑に)ものがそのまま印刷されているのだが、おそらく作曲者本人の筆跡ではないと思われる(以前拝見した他の曲の筆跡とはあまりにも違う)し、もちろん浄書家さんの手によるものでもない。

しかも、正誤表にはない、考えられないような間違いが…。

例えば、フルートのパート譜。

旋律が何故か一音高く書いてある箇所があるのだ。しかし途中から正しい音に…(B♭クラリネットとユニゾンなので、写す途中でそちらのパートを見てしまったか…?)。

バス・クラリネットのパート譜。

ト音譜表で書かれるのが慣習となっているが、一ヶ所5度上の位置に音符が書かれている(そこだけ、in E♭のバリトン・サックスを写してしまったのだろう…)。

正直、こんな楽譜では再演の機会はなかなか訪れないだろう、と思った。

もし、本当に作曲者自身(あるいは浄書家さん)が書いた楽譜でないとすれば、こんな不備だらけの楽譜を世に出すことは、作曲者や作品にとっても不幸なことだ。

それとともに、作品の質とは無関係に楽譜の質が作品の先行きを左右することもあるのだ、と感じたり…。

例えば、海外の古い行進曲の楽譜には、スコア(ほぼほぼコンデンスドスコア)とパート譜との間に音の間違いやアーティキュレーションの違いなど結構見られるのだが(それをどのように解決するかが一つの面白さでもあった)、さすがにこの「べっぷ」のようなことは経験したことはない。

今ではコンピュータ浄書も一般的になり、スコアとパート譜が食い違う、ということは確かに少なくなった(ほとんどの場合、スコアが間違っていればパート譜も同じ様に間違っているから)。ただ、その方がかえって厄介かもしれない。

演奏者に余計な苦労を強いるような楽譜はいただけないが、まずは作品の質(と、自分に言い聞かす)。

(歴史的な評価を確立している作品を除けば)質の高い作品は大抵楽譜もしっかりしているものだ。

(2019年10月9日)