(2021年3月19日)

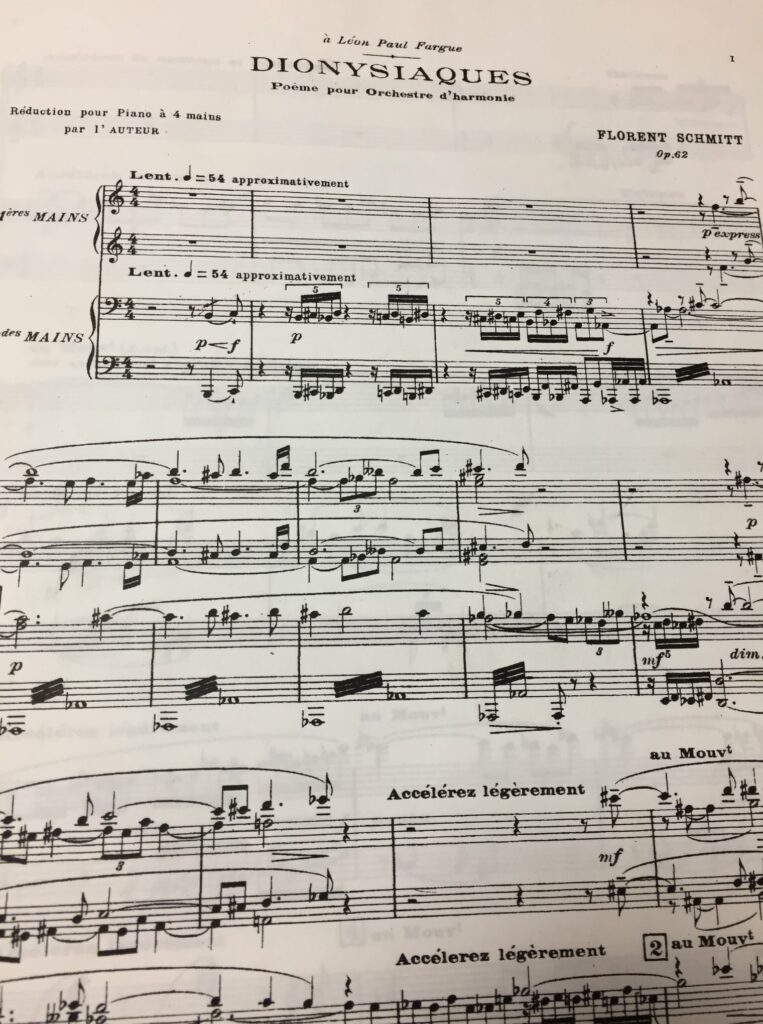

昨日一昨日とツイッターの方で写譜があまりにも酷い楽譜(團伊玖磨氏の行進曲)のことをつぶやいていたところ、Facebookの方では、(友達の)鍵盤奏者の方が、ご自身が演奏された『ダフニスとクロエ』のパート譜の誤植について触れておられた。老婆心ながらちょっと調べてみると、初版の際のミス(チェック漏れ)が修正されずにいるのではないか、ということが分かった(もちろん、断定はできない)。

彼女が演奏なさったのは「第2組曲」。実際に使用された楽譜は一昨年廃業したKalmus 社による「全曲版」のリプリントのようだ。

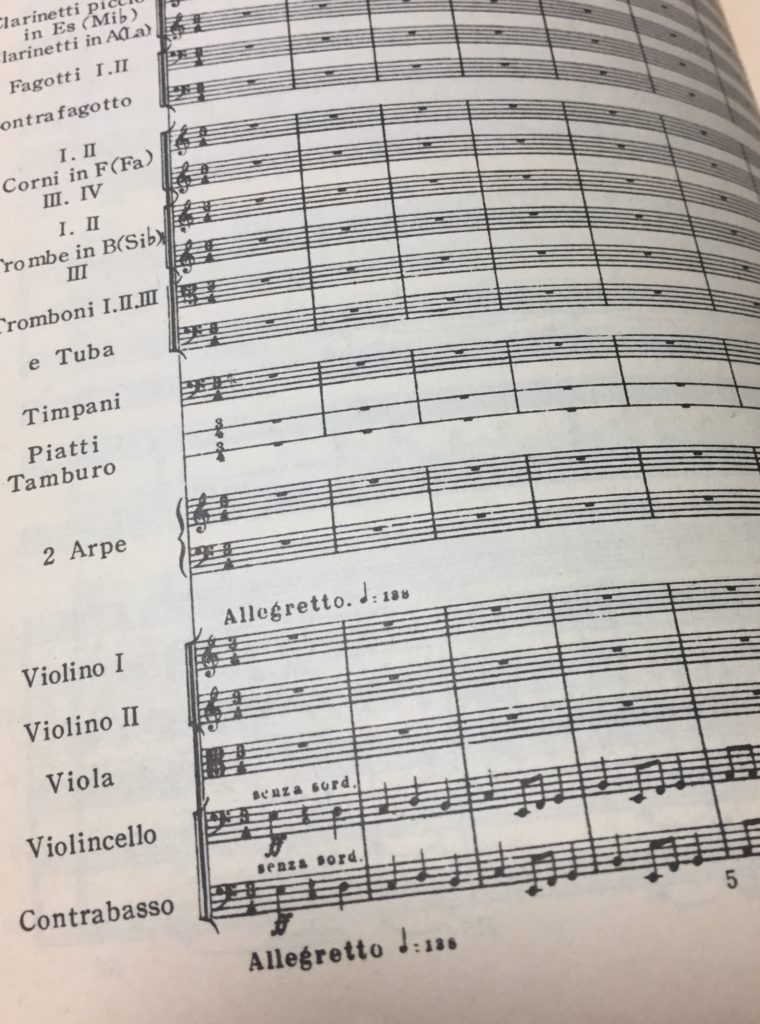

「第2組曲」の開始4小節は4分の4拍子(5小節目からは3拍子)なのだが、彼女の楽譜には最初から3拍子の表記。しかも、5小節目から段が変わるので「拍子変更」の予告もきちんと記されている。いやいや、困ったものです…

ところが、「第2組曲」単独の出版(1913年)の際にはこの誤りが修正されているのだ。しかも譜面をよく見ると、全曲版の版を利用しているのではないか、と思えるのだ。

ここからはあくまでも推測。

作曲の遅れもあり、ラヴェルと、ディアギレフ、フォーキンらとの間には結構「すきま風」が吹いていたようだ。バレエの上演も当初の予定から随分遅れたらしい(ちなみに、バレエ初演に先んじて「第1組曲」が公の場で演奏されていたようで、これが振付家フォーキンの怒りを買うことにもなったようだ)。

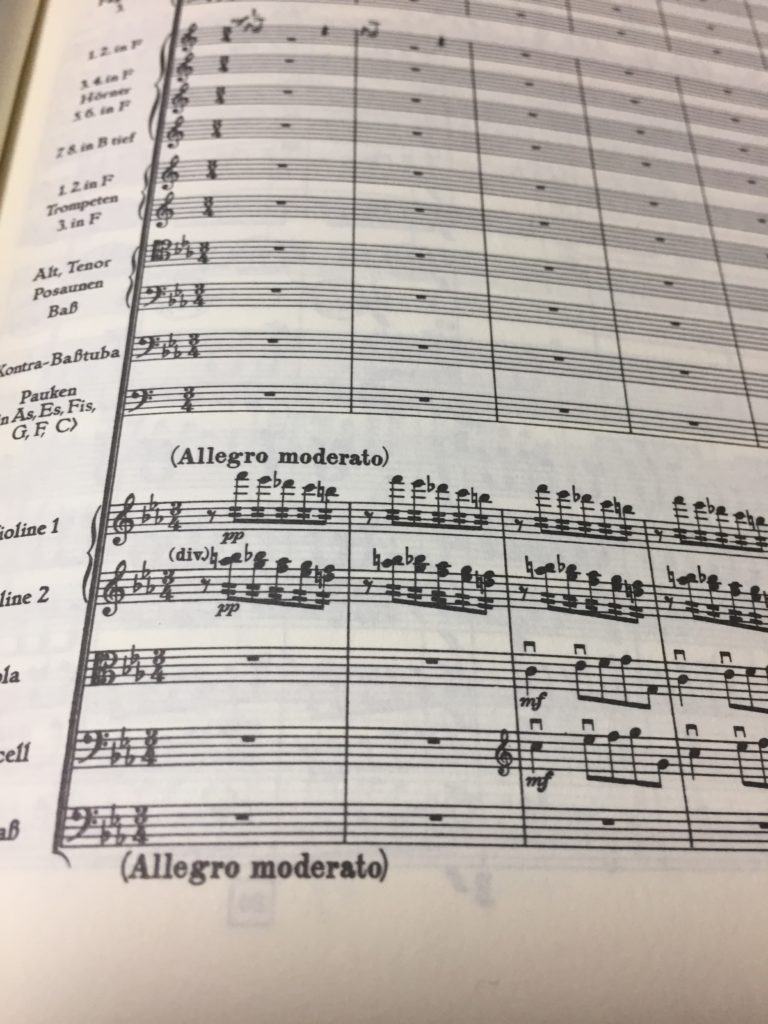

ラヴェルともなると、作曲したスコアから自分でパートを作ったりはしないだろう。書き上げたスコアはそのままDurand社に持ち込まれ、演奏用のパート譜が作られていたはずだ(ディアギレフがDurandとの契約破棄をほのめかしたことがあることから、当初からDurand社が関わっていたことは確かだろう)。

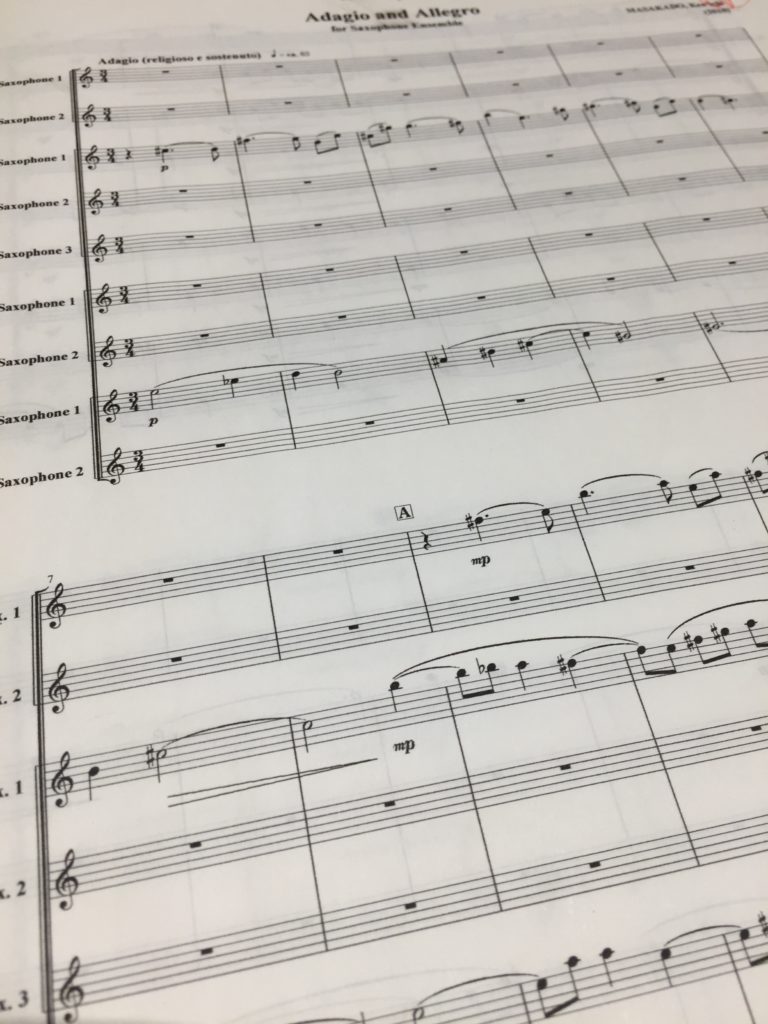

全曲の完成はバレエ初演予定日の2ヶ月前、ここから演奏用のパート譜を作るというのはかなり厳しい。時間との闘いだ。チェック漏れは必ず起こるというものだ。通常行われるはずの「校正」だって行われることはなかったのではないか…?

(現代のように、数日、内容によっては数時間でパート譜が作れるような時代ではないですからね…)

断定はもちろんできないが、よく耳にするDurand社の誤植の多さはこんなところに起因するのではないか…?

初演に際し問題点は出てくるものだ。それをチェックし、修正してようやく「出版」ということになるのが普通なのだろうが、どうも、この工程が抜けているのかな…?

確かに、一旦彫版したものに修正を加えることは大変だと思う。

ここでシェアした動画は、Henle社が公開しているものだが、おそらくDurand社でも当時同様の工程で楽譜が作られていたと思われる。なかなか骨の折れる作業ではないか。

『ダフニスとクロエ』も当初は上演用に楽譜が作られはしたものの、最初から大量に印刷されたとは思えない(もちろん弦楽器などはプルト分刷られたはずだが)。バレエがしばらく再演されなかったことから、楽譜も重刷されることはなかったのかもしれない。

「第2組曲」はバレエ初演の翌年(1913年)に出版されている。バレエ第3場の音楽をほぼそのまま抜き出しているので、「全曲版」の版(銅版?)を利用していても不思議ではない。この時いくらかのチェックはなされたはずだ、時間的な余裕もいくらかあっただろうから。少なくとも単純ミス(例えば上述の拍子の間違いなど)は修正されているのだろう(細かく調べたわけではないのでご容赦を)。

ということは、「全曲版」を再版する必要が出た場合、新たに彫版する必要が出てくる。しかし、動画を見ていただくとわかる通り…手間とコスト、そして今後どれほど再演されるのかということを考えるとなかなか…ですよね。しかし、作品にとっては少々不幸なことかもしれないよなぁ、と思ってしまう。

結局、間違ったままの楽譜がいまだに流通している…。せめて「正誤表」みたいなものでも出版社が提供してくれれば、なんて思うのは私だけではないだろう。そもそも「第2組曲」を出版する際、どこがどう修正されたかの記録は残されていないのだろうか?

私は、冒頭に触れた写譜の酷い團伊玖磨氏の行進曲について、ホームページ内でそのことを綴った際こう締めくくっている。

「質の高い作品は大抵楽譜もしっかりしているものだ。」

どうやら、考えを改めないといけないようだ(笑)

| スコア ラヴェル/ダフニスとクロエ 第2組曲 (zen-on score) 新品価格 |

| Ravel: Daphnis and Chloe in Full Score 新品価格 |

(Facebookへの投稿を一部加筆・修正の上転載しました。)